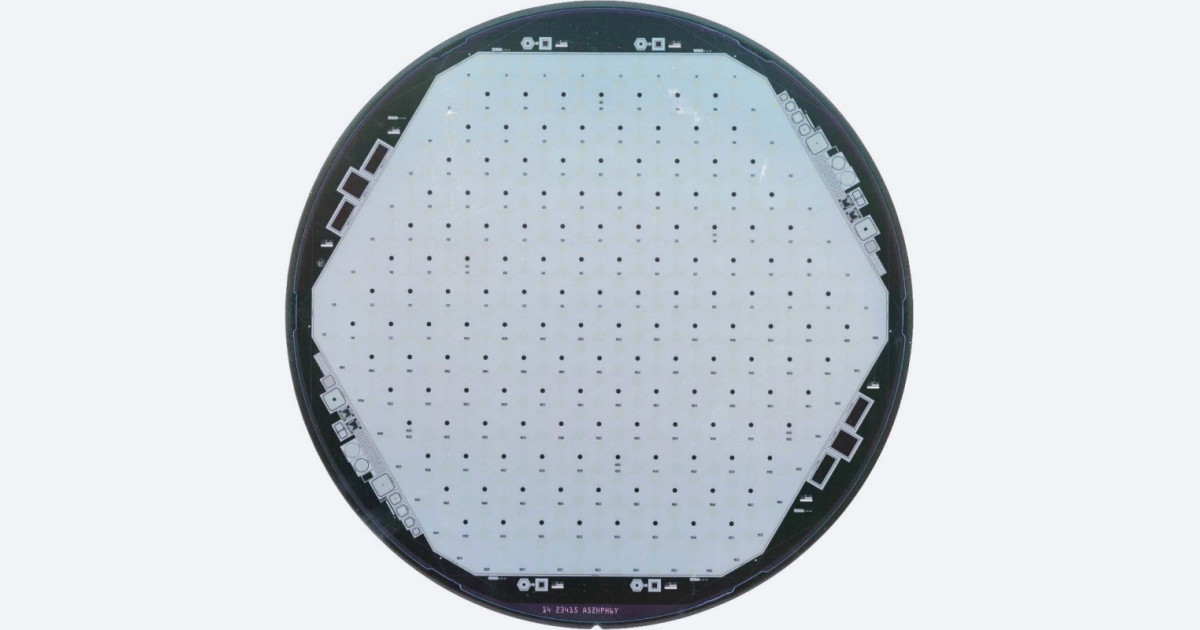

浜ホトが世界最大級のフォトダイオードアレイを開発、HL-LHC実験に向け量産体制も確立

浜松ホトニクス(浜ホト)は高放射線耐性かつ世界最大級のフォトダイオード(PD)アレイ「8インチピクセルアレイディテクタ」を開発したことを発表した。

| D:欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(LHC)といえば、2012年のヒッグス粒子の発見で知られた、スイス・ジュネーブ郊外の地下100mにある、世界最大の加速器です。現在、宇宙初期の状態を調べることを目的に、その性能向上が図られており、「高輝度LHC」計画が進んでいます。LHCの建設では日本の10社以上の企業も関わっており、浜松ホトニクスもその1社。今回のパワーアップ計画では、世界最大級かつ高放射線耐久性能を有するフォトダイオードアレイを2025年夏頃までにおよそ2万7000個を納品するそうです。今回は、ダークマターの検出なども目標だそうで、ぜひ成し遂げてほしいものです。 |

東大など、カゴメ格子物質にて不純物に強い新タイプの非従来型超伝導を確認

東京大学(東大)などは、二次元カゴメ格子構造を持つ新規超伝導体において、“不純物に強い非従来型超伝導”が実現していることを明らかにしたと発表した。

| D:超伝導も複数のタイプがありまして、一般的なのが超伝導の標準理論といわれるBCS理論で説明できるタイプ。そして、近年の高温超伝導(高温といってもマイナス150℃ぐらいですが)は、BCS理論で説明できないので、「非従来型超伝導」と呼ばれています。今回のも非従来型超伝導ではあるのですが、これまでのものとは異なり、“不純物に強い”という新たな特徴を持っていることがわかりました。 |

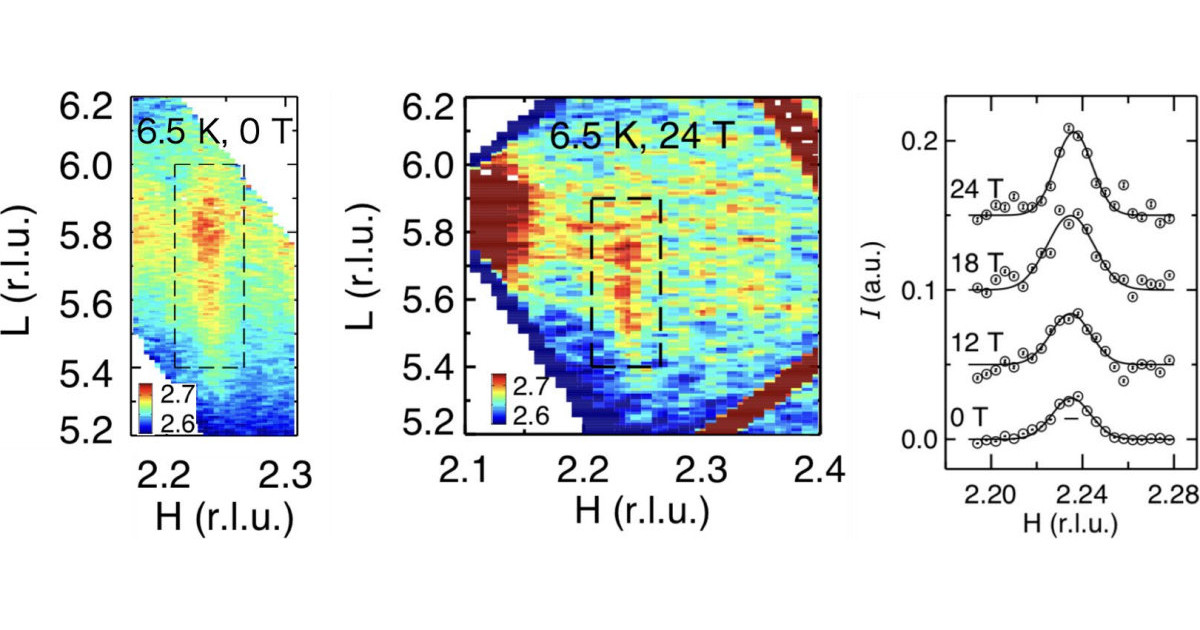

東北大、高温超伝導の実現に重要な「電荷密度波」を安定化する状態を発見

東北大学は超伝導物質LSCOにおいて、超伝導と共存する「短距離秩序CDW」からのX線散乱強度が、強磁場で誘起される「渦糸液体状態」になると突然増加することがわかったと発表した。

| D:室温での超伝導が完成すると、エネルギーの大革命が起きますが、まだ150℃ほど超伝導の生じる温度を上げる必要があります。室温に至らなくても、マイナス数十度レベルでまで高くできれば、超伝導を生じさせるのに投入するエネルギーを今よりもずっと少なくできます。そのための研究が進んでいますが、超伝導はまだわからないところが色々とあるようです。 |

第2回全国高専宇宙コンテストが開催 高専生の人工衛星「KOSEN-X」開発へ

国立高等専門学校機構は、新居浜工業高専の主催で、全国から計8チームが参加する「第2回全国高専宇宙コンテスト」を1月9日にオンラインで開催したことを発表した。

| D:今や世界的に学生が小型衛星を開発しており、それらはロケットのすき間に相乗りして打ち上げられたり、国際宇宙ステーションへ一度運ばれてから軌道投入などが行われています。高専生たちが開発した小型衛星「KOSEN-1」は2021年に打ち上げられており、現在は「KOSEN-2」を開発中。そして今回のコンテストは、将来の「KOSEN-X」のためのもので、すぐれたアイディアなどが採用される可能性があるとのことです。 |

北大など、簡便な手法で光機能性ナノワイヤのウェハ上への大容量集積に成功

北海道大学、東京大学、愛媛大学は、GaAs系半導体ナノワイヤを、2インチSi(111)ウェハ上で約7億本合成することに成功したと発表した。

| D:何らかの製品を普及させるには、どれだけ低価格かつ容易に量産できるかが重要なポイントの1つになります。それは1次元ナノ物質のナノワイヤでも同様で、今回、2インチ(約5センチ)のシリコンウエハ上に、長さ約6マイクロメートル・直径約250ナノメートルの、発光・受講機能に優れたガリウムヒ素系半導体ナノワイヤをおよそ7億本も容易に生やすことのできる技術が開発されました。 |

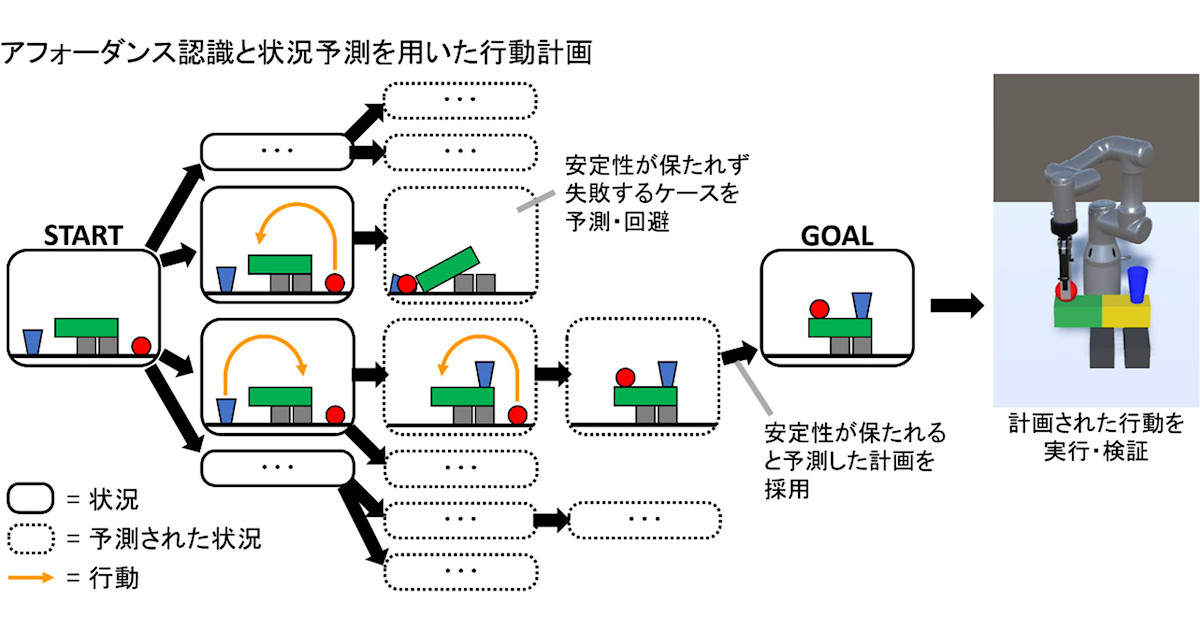

エプソンアヴァシスと信大、ロボット自身で作業手順を考え出すAIを開発

エプソンアヴァシスと信州大学は、ロボット自身が作業の手順を考え出し、ユーザーが指定した通りに物品を配置することなどを可能にするAIを開発したと発表した。

| D:ヒトが行動計画を立てて実行する際、(1)アフォーダンス(可能行動)認識:ある状況において自分が取れる行動を認識する機能、(2)行動後の状況の予測:その行動を取った結果、状況がどのように変化するのかを予測する機能という2つの認知機能が中心になっているそうです。今回、これらの機能を備え、自分で作業手順を考え出せるAIを開発することに成功したそうです。 |

DigitalBlast、ISSでの細胞実験を実現する小型実験装置の開発を開始

DigitalBlastは、国際宇宙ステーションでの細胞実験に特化した小型ライフサイエンス実験装置「AMAZ Alpha」の開発に着手したと発表した。

| D:フィクションの世界では、人類が宇宙を生活の場としてしている様子が描かれていますが、本当に宇宙でヒトが生涯にわたって暮らしていけるのかどうか、また健康な子どもを授かれるのかどうかなど、わかっていないことだらけです。日本の宇宙関連企業DigitalBlastは、微小重力および低重力環境で植物の生育を調べるため、遠心力を利用して望んだ重力を擬似的に作り出すライフサイエンス実験装置を開発していますが、今回、新たに細胞実験用も開発することを発表しました。 |

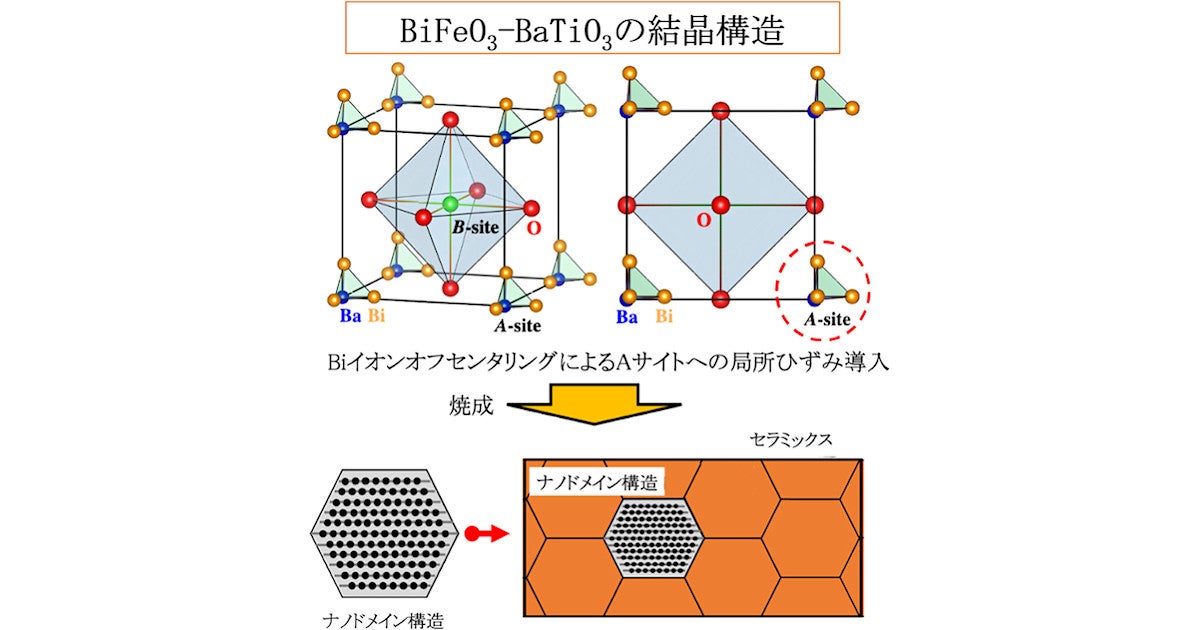

広島大など、非鉛系圧電セラミックスの圧電特性発現メカニズムを解明

広島大学、九州大学、山梨大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)の4者は、優れた性能の非鉛系圧電セラミックス材料の合成に成功し、鉛を含まずに優れた圧電特性を得られるメカニズムを解明したことを共同で発表した。

| D:圧電素子という現代社会になくてはならない電子部品がありますが、現在、その製造には鉛が使われています。鉛はヒトをはじめとする生物にとっては有害元素であり、鉛を使わない圧電素子の開発が求められています。そこで、セラミックスを使った鉛を使わない物質で圧電素子の開発が進められており、なぜその物質で圧電性があるのかの仕組みが解明されました。 |

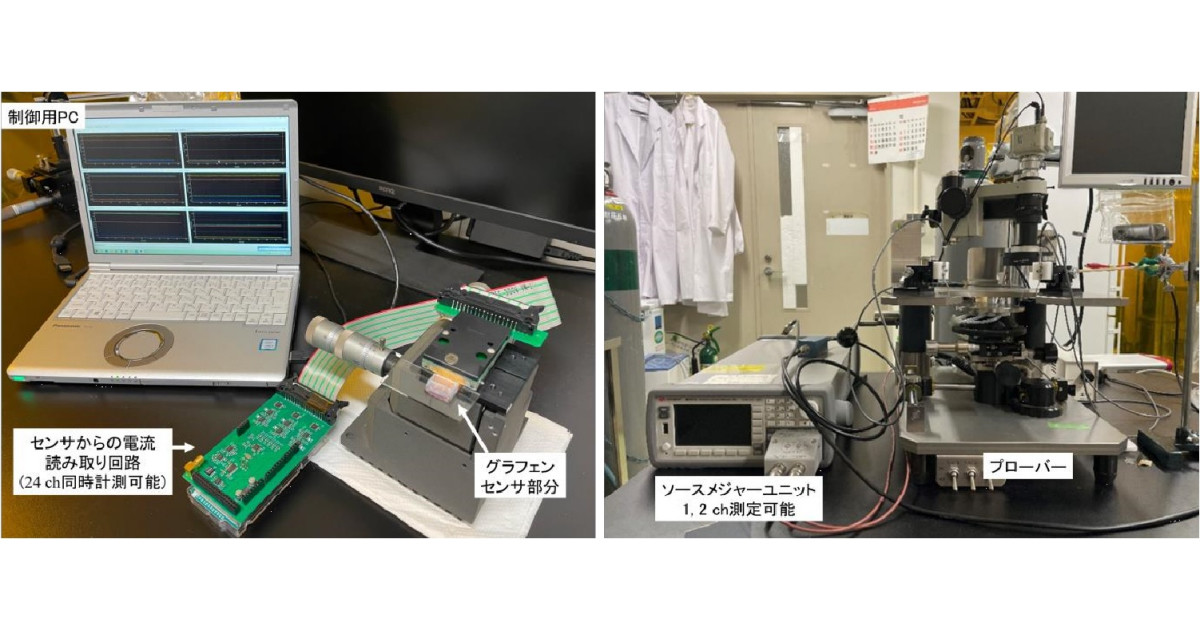

農工大、溶液中のカドミウムを検出するポータブルグラフェンセンサを開発

東京農工大学は、半導体微細化技術によって小型化したグラフェンセンサと自作のポータブル検出器を利用して、有害物質である重金属「カドミウム」の化合物を溶液中で検出することに成功したと発表した。

| D:カドミウムは、太陽電池や光センサーなど、産業上でなくてはならない元素なのですが、日本の歴史上ではイタイイタイ病が有名ですが、ヒトを含めて生物にとっては有毒です。そのため、環境中に同元素が漏れ出してしまった場合、早急に対処する必要があり、カドミウムセンサーが求められており、その開発に成功したようです。 |

立命館大など、再生可能なルテニウム錯体によるCO2光還元反応に成功

立命館大学、京都大学(京大)、静岡理工科大学(SIST)の3者は、再生可能な「有機ヒドリド」を持つ「ルテニウム錯体」が、可視光の照射で触媒的にCO2を資源となる「ギ酸」へと還元できることを初めて明らかにしたと発表した。

| D:光合成とは、太陽光を用いてCO2を再資源化する植物が有する能力で、それを化学的に模倣した人工光合成の研究が進んでいます。しかし、植物は光合成を延々と繰り返せる仕組みを実現していますが、人工光合成では植物のレベルにまでは到達していません。光合成を延々と繰り返すことは技術的に容易ではないのですが、それが見えてきました。 |

東工大、ペプチドを利用し高感度なグラフェン匂いセンサの開発に成功

東京工業大学は、ペプチドの自己組織化膜を利用した「グラフェン匂いセンサ」で、複数の匂い分子を高感度で検出することに成功した。

| D:匂いセンサー、つまり化学物質センサーを実現できれば、とても便利です。もし仮にイヌ並みのセンサーを実現できて、キャッチしたかすかな化学物質をすぐに分析して表示できるような装置を作れたら、世界は変わりますよね。たとえば犯罪でも、警察犬の代わりに、刑事がセンサーを持って犯人を追いかけられそうです。 |

名大、低コストで環境に優しい新たな負熱膨張材料の微粒子化に成功

名古屋大学は、安価かつ環境にも優しく、負熱膨張の性質を持つ新材料「ピロリン酸亜鉛マグネシウム」を、性能を保持したまま微粒子化することに成功したと発表した。

| D:特に金属はわかりやすいのですが、普通、物体は熱が加われば膨張します。ところが、非常に数は少ないのですが、加熱されると逆に縮んでしまう「負熱膨張」を示す材料もあるのです。そんな材料がマイクロメートルレベルで微粒子化され、ほかの材料に混ぜられるようになりました。通常の物質が増える分、負熱膨張材料が減るので加熱しても相殺して膨張が抑制されるというわけです。 |

東北大など、マグネシウム二次電池の高エネルギー動作を実現する材料を開発

東北大学などは、マグネシウム二次電池の正極材料として、スピネル型のマグネシウムマンガン系酸化物に対しナノ粒子化と多孔質化を行い、二次電池の高エネルギー動作が室温下で可能な超多孔質極小ナノスピネルの合成に成功したと共同で発表した。

| D:今回はマグネシウムイオン電池の開発が大きく前進しましたが、ポスト・リチウムイオン電池候補は、ナトリウムやフッ化物など複数あります。マグネシウムだって、今回の以外にもマグネシウム空気電池とかもあるし。資源量、生産性、メーカーの考え、先進国の国家戦略、そしてユーザーの意向など、いくつもの要素が絡んでくるから、最終的に何がポスト・リチウムイオン電池の座を獲得するのか、予想するのはなかなか難しいですね。 |

京大、30ps未満の短パルスと高ピーク出力を両立したレーザー発振を実現

京都大学は、数十ピコ秒(ps)以下という超短時間で面内の共振波長分布が自己変化可能なフォトニック結晶を利用することで、短パルスかつ高ピーク出力のレーザー発振を実現したと発表した。

| D:30ピコ秒=1000億分の3秒に満たないわずかな時間で区切ってパルス照射できるレーザーが開発されました。30ピコ秒って、光ですら1センチも進めないというまさに一瞬です。 |

東大、塗布型有機半導体と無機半導体のハイブリッド相補型発振回路を開発

東京大学は、溶液を塗ることで形成可能なp型有機半導体と、酸化物のn型無機半導体とをダメージ無く集積化することで、超高速動作する有機無機ハイブリッド相補型発振回路を開発したことを発表した。

| D:塗ったり印刷したりできるプリンテッド・エレクトロニクスにおいて、近年は有機半導体による研究が進んでいます。しかし、半導体はp型とn型の2種類が揃って初めてさまざまな回路を作れるわけですが、有機半導体はn型の性能がp型に比べて大きく劣っていることが課題でした。そこで、プリンテッド・エレクトロニクスとして有機半導体よりも長く研究されてきた酸化物を用いた無機半導体をn型として組み合わせ、有機無機のハイブリッドな塗れる高速回路が作られました。 |

ZrO2を用いた光触媒がCO2を選択的に燃料化できる仕組みを解明、千葉大

千葉大学は、酸化ジルコニウムとニッケルからなる光触媒を用いた二酸化炭素光還元反応の機構を検討した結果、二酸化炭素から選択的にメタンを生成する仕組みを明らかにしたと発表した。

| D:大気中を漂うCO2を減らせれば温暖化を抑制でき、なおかつ回収したCO2を再資源化できれば一石二鳥。ジルコン酸化物とニッケルを組み合わせた光触媒(紫外線を当てると反応)は、CO2を選択的にメタンへと再資源化できることが特徴なのですが、そのメカニズムが謎でした。それを今回の研究で解明しました。 |

東北大など、二酸化炭素の吸脱着で磁性の有無を変換できる多孔質材料を開発

東北大学、近畿大学、高輝度光科学研究センター(JASRI)の3者は、二酸化炭素の吸脱着で磁化のOn/Offが可能な多孔性材料の開発に成功し、その性質のメカニズムを明らかにしたと共同で発表した。

| D:CO2が吸着すると磁石に、脱着すると磁石じゃなくなるという多孔質物質が開発されました。磁石の層間距離が10.6オングストローム(1Å=100億分の1m)を境にして、それより短ければ反強磁性体、長ければ磁石になるそうです。つまり、CO2を吸収して磁石の層間距離が10.6Åを超えると磁石になるんだそうです。ナノレベルの制御でこうなるんですねぇ。 |

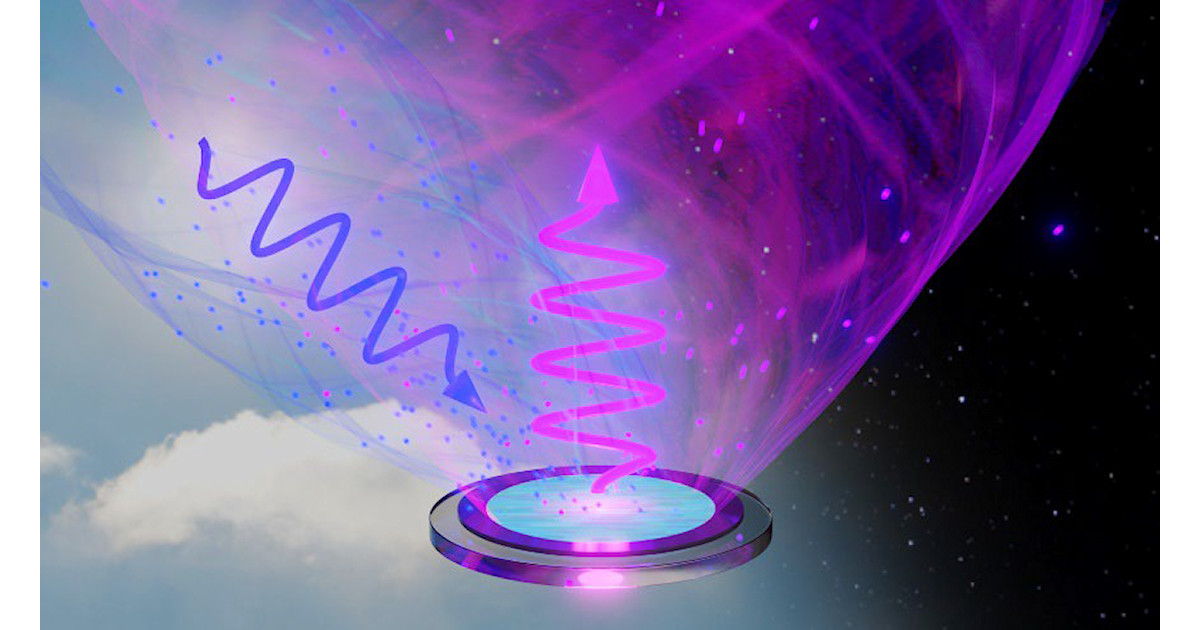

東工大、太陽の可視光を空気中で安定して紫外線に変換できる固体膜を発明

東京工業大学は、太陽光程度の低強度な可視光を、空気中で安定して紫外光に変換できる固体膜を開発したことを発表した。

| D:世の中、エネルギーとして高い紫外光の方が色々と便利なのですが、地上まで降り注ぐ太陽光の中に、紫外光はあまり含まれていません。日焼けの原因だから、いっぱい降り注いでいそうな気がしますけどね。そこで、主要な可視光を紫外光にアップコンバージョンする技術が注目されています。それが可能な固体膜が開発されました。 |

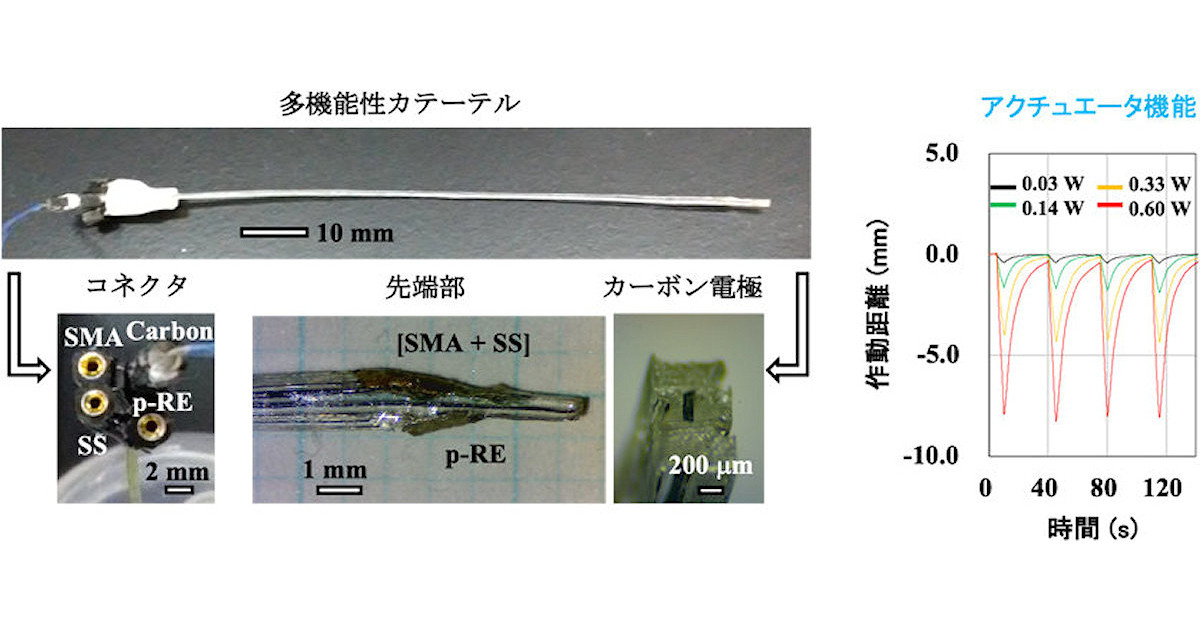

東北大、数百μmの繊細さと屈曲変形とセンサ機能を備えた多機能性カテーテルを開発

東北大学は、線径が数百μm程度で屈曲変形および神経伝達物質をモニタリングする機能を備えた多機能性カテーテルの開発に成功したことを発表した。

| D:医療現場でなくてはならないカテーテルですが、今のものは内径が数mmはあって、なおかつ枝分かれが少ないような血管じゃないと使えません。数マイクロメートルの細さと枝分かれの多い末梢血管や肺の気管支末端などで利用できるような、多機能性カテーテルが開発されました。 |

東大など、走行中のEVの充電を可能とする「タイヤ内給電システム」を開発

東京大学(東大)は、地面(送電コイル)に近いタイヤ内に受電コイルを設けて給電し、さらに車体に給電する「タイヤ内給電システム」の開発に成功したことを発表した。

| D:現在のEVの課題の1つが、充電に時間がかかることです。そこで現在考えられているのが、道路に送電コイルを埋め込んで、車両側に受電コイルを搭載し、公道を走りながら充電するという走行給電の仕組みです。東大とクルマの電装系メーカーなどによる共同研究チームは、クルマで最も地面に近いパーツであるタイヤ内に受電コイルを埋め込むシステム一式と、それを搭載した実験車両を開発しました。 |

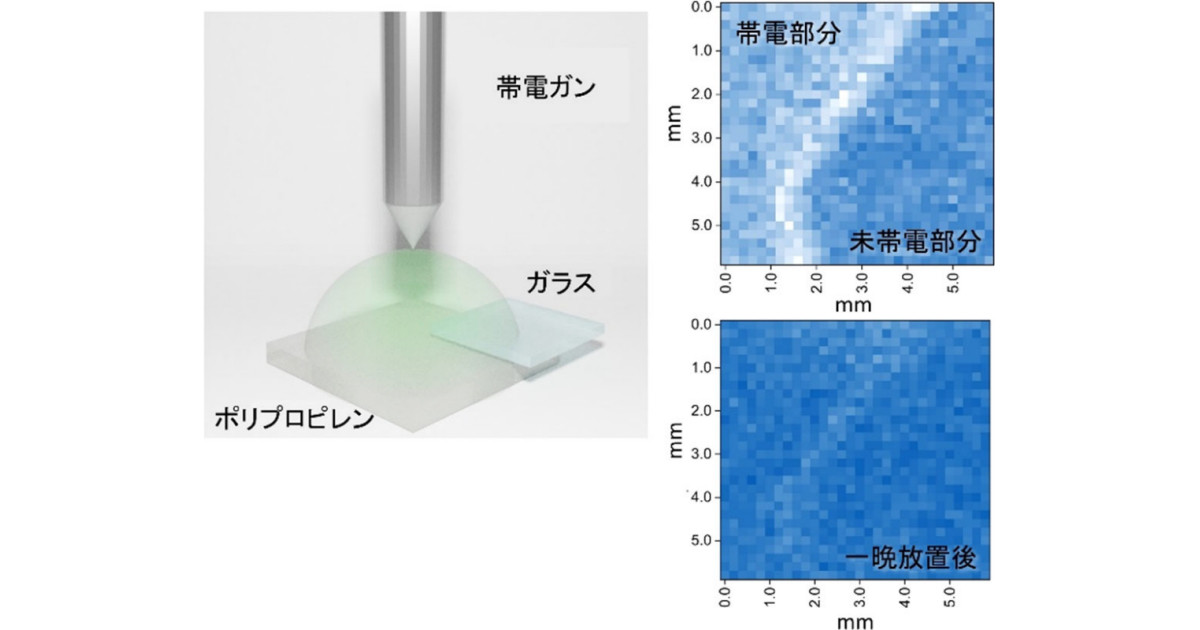

千葉大、絶縁材料表面の静電気を非接触で高感度に検出・可視化に成功

千葉大学は、表面の分子の状態を選択的に調べることのできる計測手法を用いて、絶縁体材料の表面に溜まっている静電気を非接触で高感度に検出・可視化する技術を開発したことを発表した。

| D:冬ですからねー。静電気がバチっと来ることも多いかと思いますが、そんな静電気の可視化技術を開発できたそうです。とはいっても、日常生活で静電気を可視化するような装置ではないのですが。 |

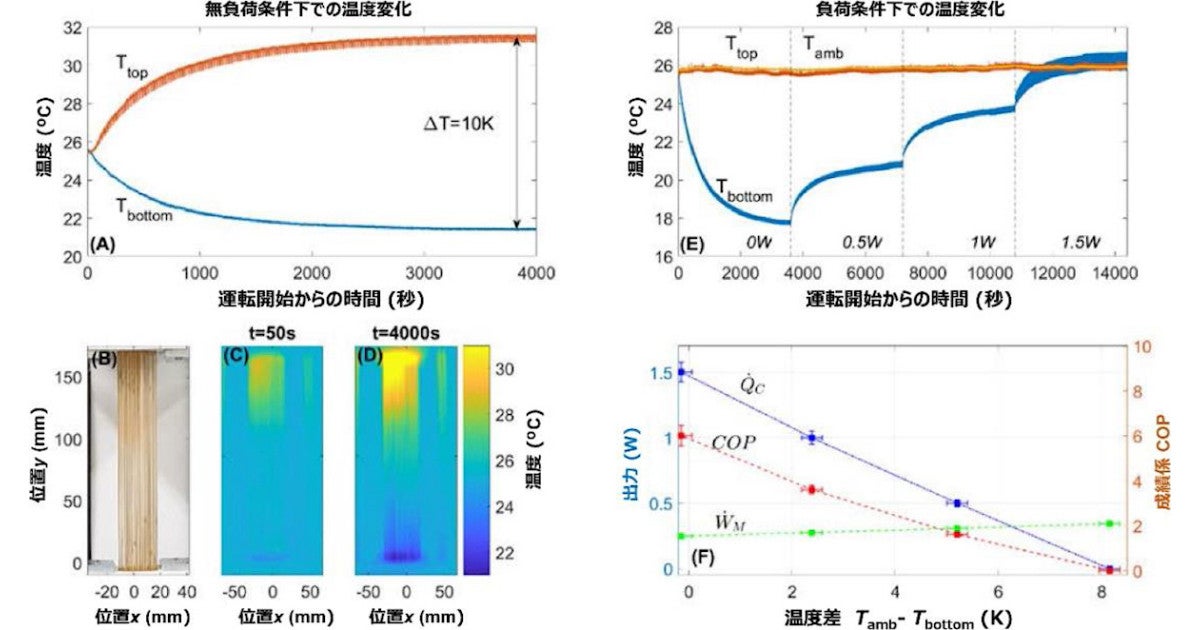

東北大、ゴムの弾性熱量効果を活用した冷却機構の高効率化に成功

東北大学は、「弾性熱量効果」に着目し、この現象を用いて高温領域と低温領域を作り出すことにより、冷却機構の高効率化に成功したことを発表した。

| D:ゴムの伸縮で吸熱したり放熱したりできるので、フロンなどを使用せずに冷却・冷蔵機能を実現できるそうです。10年、20年先には、ゴムを使ったエアコンとかできてるかもしれませんね。 |

レーザーの集光強度と生成される中性子の数に法則性、阪大が発見

大阪大学(阪大)は、強いレーザー光で中性子を生成する実験を行い、生成される中性子の数はレーザーの集光強度の4乗に比例して増加するという法則性があることを発見したと発表した。

| D:大強度レーザーを使って中性子を生み出すと、1000億個というこれまでにない大量の中性子を短時間に生み出せ、それも従来の原子炉などを使った中性子源と比べ、5分の1以下のコンパクトに作れるので、大学の研究室や工場とかにも設置できるようになるそうです。 |