京大など、超新星爆発から1年後の再増光現象をミリ波帯電波で初観測

京都大学、国立天文台、大阪大学は、アルマ望遠鏡で超新星の長期モニタリング観測を実施し、爆発からの電波発光が弱まった後、1年以上が経過した後にミリ波帯で再増光したことを観測したと共同で発表した。

| D:超新星爆発を起こすのは太陽質量のおよそ8倍以上の大質量星なのですが、大質量星の多くが連星系を形成しているそうです。そのため、伴星との距離によっては、超新星爆発を起こす少し前の生涯の末期になってくると、さまざまな影響を受けるようです。爆発前に伴星に剥ぎ取られた星周ガスに、超新星爆発で発生した衝撃波が後から追いついた結果、 超新星爆発から1年後にまた増光が起きたようです。 |

国立天文台、大質量原始星の円盤内に存在する4本の渦巻き腕を観測

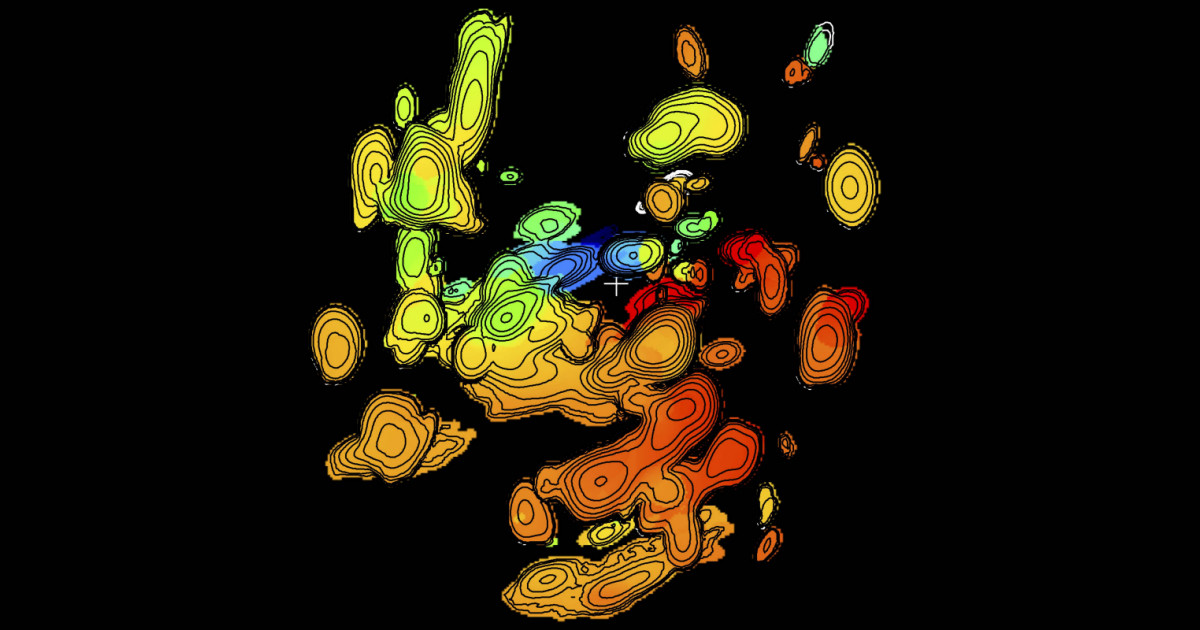

国立天文台(NAOJ)は、2019年初めて大質量原始星に対し、超長基線干渉計(VLBI)を用いて、「メーザー」放射を観測し、ミリ秒角の解像度で円盤内にある渦巻き構造を捉えることに成功したと発表した。

| D:太陽質量の8倍以上の大質量星は、銀河や宇宙そのものの進化に関して重要なファクターであることがわかっています。しかし、大質量星の誕生はまだわかっていないことが多く、数少ない原始星円盤の詳細な観測が行われました。複数の電波望遠鏡をネットワークさせるVLBIと呼ばれる観測手法があるのですが、今回は24台も接続し、1ミリ秒角(360万分の1度)という精度でもって観測が行われました。 |

小惑星リュウグウは揮発性元素に富んだ天体 JAXAなどの分析チームが解明

宇宙航空研究開発機構(JAXA)などは、リュウグウが揮発性元素に富んだ天体であることを明らかにしたと共同で発表。加えて、それらの安定同位体組成が最も近いのは「イブナ型炭素質コンドライト隕石(CIグループ)」であることも併せて発表した。

| D:リュウグウは、水素、炭素、窒素、硫黄、酸素の揮発性元素とそれらを含む有機物(炭素が含まれた化合物)に富んだ天体であることが、回収された試料の分析からわかってきました。46億年前の太陽系誕生当時は、リュウグウの内部は放射性壊変で熱があって、液体の水もあったので、原油のようなものもあったと考えられ、将来的にはリュウグウのような小惑星からは採取できる可能性もあるかもしれない、ということです。さすがに、冷えてしまった現在は、地球のように液体の原油を採取できないでしょうけど、宇宙で石油採掘というのはSF小説ですら描かれてない(だって、「そんなバカな、あり得ない」って感じですもんね)と思うので、まさに事実は小説より奇なり、ですね。 |

リュウグウ試料中の黒い有機物はイブナ型隕石などと類似 JAXAなどが解明

宇宙航空研究開発機構(JAXA)などは、小惑星リュウグウの試料を分析した結果、試料中の有機物を構成する化学結合の種類と割合は、最も始源的な「イブナ型炭素質コンドライト隕石(CIグループ)」などと似ていることが明らかになったと共同で発表した。

| D:リュウグウから採取された貴重な試料については、現在も「初期分析」の段階なので、次の研究でも利用できるように、極力非接触な方式を用いて検査が行われているのですが、ほんの一部ですが切ったり削ったり、さらには今回のように塩酸・フッ酸で溶かしてみたりということも行われています。今回の研究では、リュウグウの試料がまごうことなき宇宙空間で、それも星間分子雲や原始太陽系円盤の外縁部など、-200℃以下の極低温の世界でできた物質であることがわかったようです。 |

地球の微生物が別の星に移動して生き延びることは可能なのか?

地球上における生命の起源は、「有機物の反応によって生命が誕生した」と考える化学進化説が一般的な説になっていますが、一部の科学者は「生命の起源は宇宙から地球に到来した」とするパンスペルミア説を唱えています。パンスペルミア説のように、生物が宇宙...

| B:生命起源論の一つ、パンスペルミア説は『地球生命の起源は、地球内でなく地球外からもたらされた』とするもの。具体的には微生物の芽胞やDNA鎖状の一部などが地球上に到達して繁殖進化を遂げたという説だ。宇宙は特別だという過剰な思い込みがあると宇宙の中にある地球の様々な可能性を見落としているのかもしれないな。パンスペルミア説を調べててアナクサゴラス(紀元前500~428年頃)という古代ギリシアの自然哲学者が興味深かった。月が太陽光を反射して光ってると唱えた最初の人物とのこと。物体は限りなく分割され、最も微小な構成要素を、「スペルマタ」(spermata~種子)と呼び、宇宙やあらゆる物質は多様なスペルマタの混合で生まれ、「ヌース」(nous~理性、知性、精神)の働きで世界ができあがったと考えていたらしい。単なる理論の創造ではなく存在の本質を考えていたからこそ、辿り着くアイデアだよなあ。現代科学の壁はそういうところにもあると思うな。 |

慶大など、「中質量ブラックホール」の可能性が高い天体を発見

慶應義塾大学(慶大)などは、「いて座A*」の近傍に孤立する「おたまじゃくし」様の分子雲を発見し、その構造が「中質量ブラックホール」により形成されている可能性が高いことを明らかにしたと発表した。

| D:まだ解決できていない部分もあるのですが、天の川銀河はもちろん、宇宙中のほぼすべての銀河の中心にある大質量ブラックホール(太陽質量の10万倍ぐらいから数十億倍ぐらい)があります。大質量ブラックホールは、恒星級ブラックホールが複数合体して中質量ブラックホールになり、それらが複数合体して誕生するという説が唱えられていますが、中質量ブラックホールと確定された天体は見つかっていませんでした。しかし、それがどうやらこれまでで最も可能性が高い天体が見つかったようです。 |

極地研、南極で採取した月の隕石から月の火山活動の変化を確認

国立極地研究所(極地研)は、南極で採取した月の隕石「Asuka-881757」の分析から、同隕石が今から39億年前に、月のマントルの低温な浅い場所で形成されたことを明らかにしたと発表した。

| D:日本は、実は隕石の保有数が世界屈指でして、国立極地研究所の南極隕石ラボラトリーは約1万7000個を有してます。南極は隕石採取するのに適した場所なのですが、それを発見したのが日本の南極地域観測隊(南極越冬隊などとも呼ばれています)です。毎回ではないようですが、南極観測の際に、隕石探索を実施して、毎回大量に採取してます。この極地研の南極隕石コレクションの中には、月や火星からの隕石も含まれています。今回は、そんな月からの隕石のうち、1988年に第29次観測隊によって採取された「Asuka-881757」の詳細な分析を行った結果、同隕石が月のマントルの低温な浅い場所で形成されたことが明らかにされました。 |

木星の新たな衛星12個を発見、すばる望遠鏡などの観測成果

国立天文台 ハワイ観測所は、すばる望遠鏡を用いた観測から、木星の衛星を新たに12天体発見して合計92天体となり、83天体とこれまで衛星を最も多く従えていた土星を上回ったことを発表した。

| D:木星は太陽系最大の惑星で、土星とともに巨大惑星の双璧とされていますが、土星は木星の3割しかありません。それを考えれば、圧倒的に重力の強い木星の方が小惑星や彗星などを捕まえる確率も高いはずです。が、土星の方が83個でしばらくの間、衛星数で太陽系第1位でした。しかし今年に入って、木星の衛星が12個新たに追加され、合計92個となり、第1位になりました。現在、追観測で詳細観測中の衛星候補もあり、近い将来、100個を超えそうです。 |

火星の赤道直下に紅海と同じぐらいの分量の氷があることが判明

火星の表面には地球のような海はありませんが、地下には水分が存在しています。火星探査機「マーズ・エクスプレス」が送ってきたデータを改めて分析したところ、厚さ最大3.7kmに及ぶ堆積物は氷である可能性が高く、その量が地球でいうとアフリカとアラビ...

| B:ほえ~。この氷を溶かすことができたら火星は水の星になるのかねい?すごくワクワクしたのでボチボチ情報収集を再開したい。 |

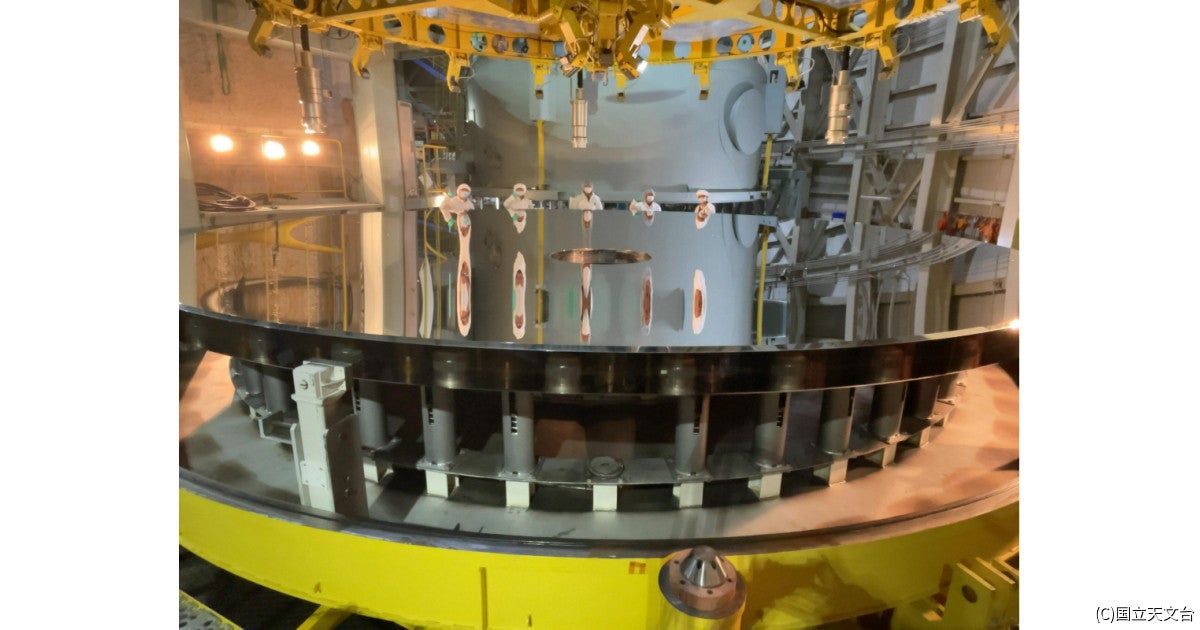

すばる望遠鏡、直径8.3mの主鏡の再蒸着を5年ぶりに実施!

国立天文台 ハワイ観測所は、すばる望遠鏡の主鏡の再蒸着作業などのメンテナンスを実施したと発表した。主鏡の蒸着は今回が通算9回目で、前回の2017年から5年ぶりでの実施となった。

| D:すばる望遠鏡の主鏡のお掃除というか、アルミニウムコーティングの再蒸着です。塩酸で主鏡のアルミニウムコーティングをまず剥がし、ミラーを洗浄・点検して、再蒸着です。宇宙刑事ギャバンは0.05秒で蒸着しますが(笑)、すばる望遠鏡の再蒸着には準備に1年、今回の作業のために観測を2か月お休みしたそうです。今回の再蒸着により、主鏡の反射率は、紫色の光の400ナノメートルを例に取ると、およそ17%もアップした(元に戻った)そうです。 |

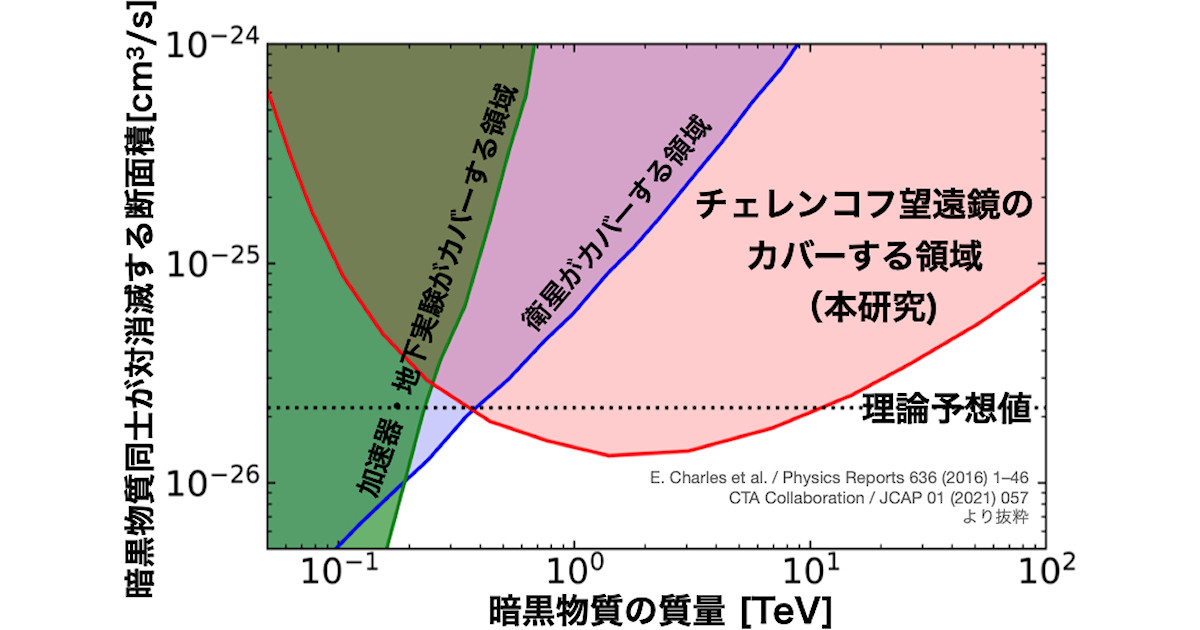

東大、ダークマターの正体が「超対称性粒子」である可能性を検証

東京大学(東大)は、ダークマターの可能性がある未知の素粒子である「超対称性粒子」が予言するテラ電子ボルト(TeV)以上の質量領域に到達したことを発表した。

| D:さまざまな説が提唱され、そして何十年と探索が続けられてきたダークマターですが、いまだに正体不明です。その正体として可能性があるのが、これまた未発見の「超対称性粒子」なのですが、これまではそれを確かめることが技術的に叶いませんでした。ところが、近年になって望遠鏡の観測精度が上がってきたことで、ダークマターが密集していると考えられる領域で最も近い、天の川銀河の中心部からのガンマ線を観測することで検証できるようになってきました。ダークマター同士が衝突して対消滅する際、特有のガンマ線が放出されると考えられており、その検出が目指されています。 |

大阪公大など、天の川銀河内に約14万個存在する分子雲の距離をAIで推定

大阪公立大学などの6者は、国立天文台野辺山45m宇宙電波望遠鏡の大規模観測データから分子雲を約14万個同定し、AIを活用してそれらの距離やサイズを求め、詳細に銀河円盤の分子雲の分布を描き出すことに成功したと共同で発表した。

| D:分子雲とは、星のゆりかごと呼ばれ、重力で収縮して星が生まれると同時に、その周囲に原始惑星系円盤ができて、その中から惑星たちが誕生します。そんな分子雲が、天の川銀河内に観測できただけでおよそ14万個もあるそうです。しかし、天の川銀河内なので比較的近距離ではあるのですが、その距離を正確に推定するのは簡単ではありません。従来は、複数の手法を用いて人手でもって導き出されていましたが、14万個もあるので時間がかかってしまって無理なので、AIの力を借りることになりました。 |

すばる望遠鏡、M81銀河群に属する超淡銀河の「恒星ストリーム」を発見

国立天文台は、すばる望遠鏡の「Hyper Suprime-Cam」を用いた「M81銀河考古学プロジェクト」において、この銀河群に属する「超淡銀河」から星が流れ出ていることを示す「恒星ストリーム」を発見したことを発表した。

| D:M81という大きな銀河の重力により、すぐ近くの矮小銀河が崩壊して多量の恒星が流れ出し、20万光年にも及ぶストリームとなっているそうです。銀河衝突が起きると恒星同士も衝突しそうな気がしてしまいますが、星間空間は圧倒的に広いので、実際には起きません。ただし、重力により、銀河系外に放り出されてしまったりするのです。 |

JAXA | 若田宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト | 2023年1月20日~21日 若田宇宙飛行士船外活動(EVA)ダイジェスト

若田宇宙飛行士のISSミッションや活動レポートなど、最新情報をお届けします。日本人最多5回目の飛行までの軌跡や、今回搭載が決定した宇宙日本食や宇宙生活用品も紹介中!

| D:日本人の現役宇宙飛行士最年長で、ISSの船長も務めた若田さんですが、船外活動は今回が初めてなんですよね。2030年までISSを運用・利用するための新型太陽電池アレイを設置する架台を、現在の太陽電池パネルの根本部分に取り付けるという作業を行ったそうです。 |

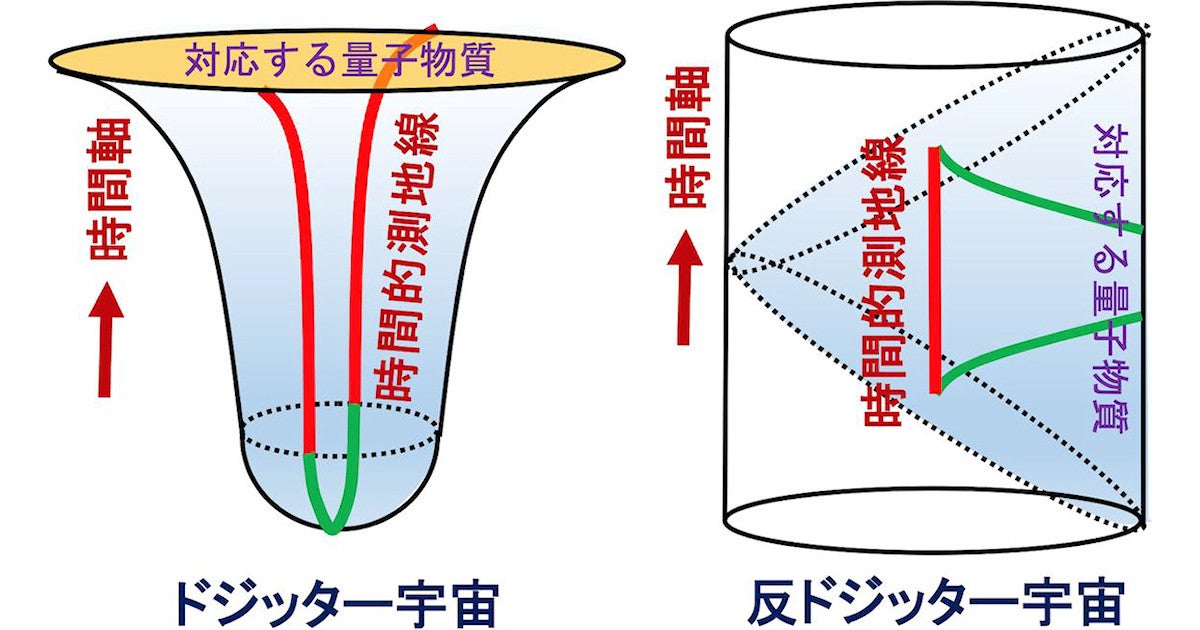

京大、ホログラフィ原理において擬エントロピーからの時間軸創発を提唱

京都大学は、「ドジッター宇宙」に対するホログラフィ原理を考察した結果、3次元ドジッター宇宙における時間的な測地線の長さが、擬エントロピーの虚数部分に相当することを見出したと発表した。

| D:ホログラフィ原理は、今、熱い宇宙論の1つです。もう、私のような宇宙論好きにとっては、鼻息が荒くなっちゃいます(笑)。しかも、日本の天才研究者たちがその研究の最先端を走っていると思うと、さらにたまらないですね。その上、2022年7月発表の論文に続いて、今回も主著者が大学院生なのがすごい! 日本の宇宙論研究の未来は明るいですね^^ |

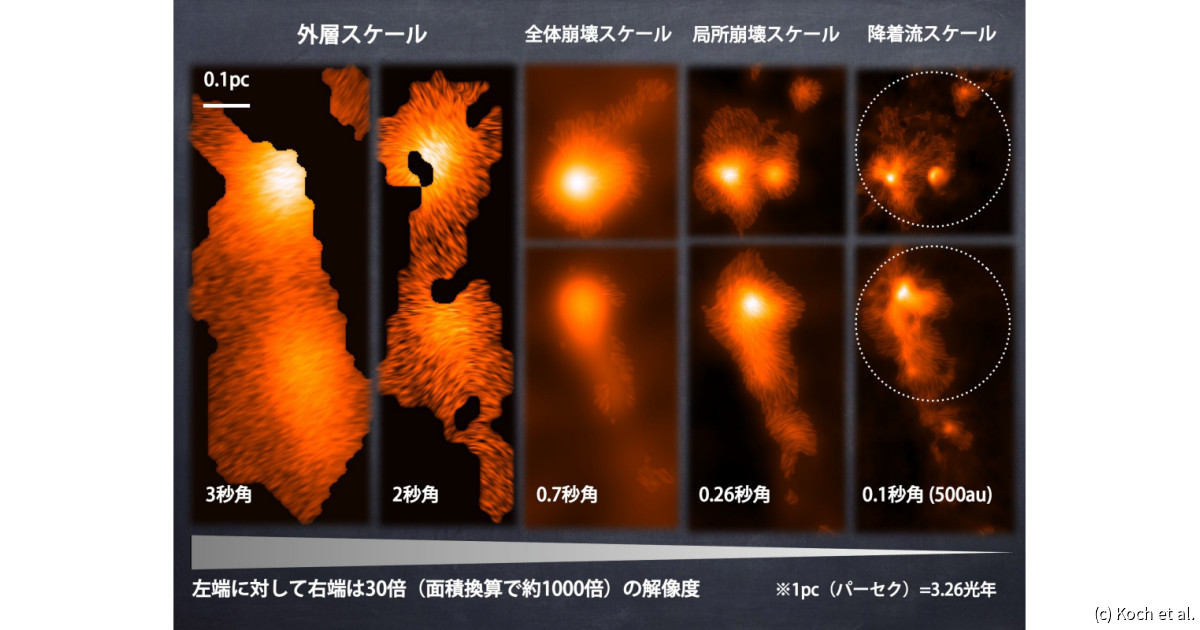

磁場が大質量の星が生まれる場所のガスの流れを安定化している、アルマ望遠鏡で観測

台湾中央研究院らは、アルマ望遠鏡を用いて大質量星における磁場構造を、0.1秒角という高解像度で観測することに成功したと発表した。

| D:アルマ望遠鏡の解像度が0.1秒角まで向上しているので、今回の観測ではおよそ500天文単位=750億kmのレベルで星形成領域が詳細に観測されました。その結果、星が誕生する時、磁場が重要な役割を果たしていることが確かめられました。 |

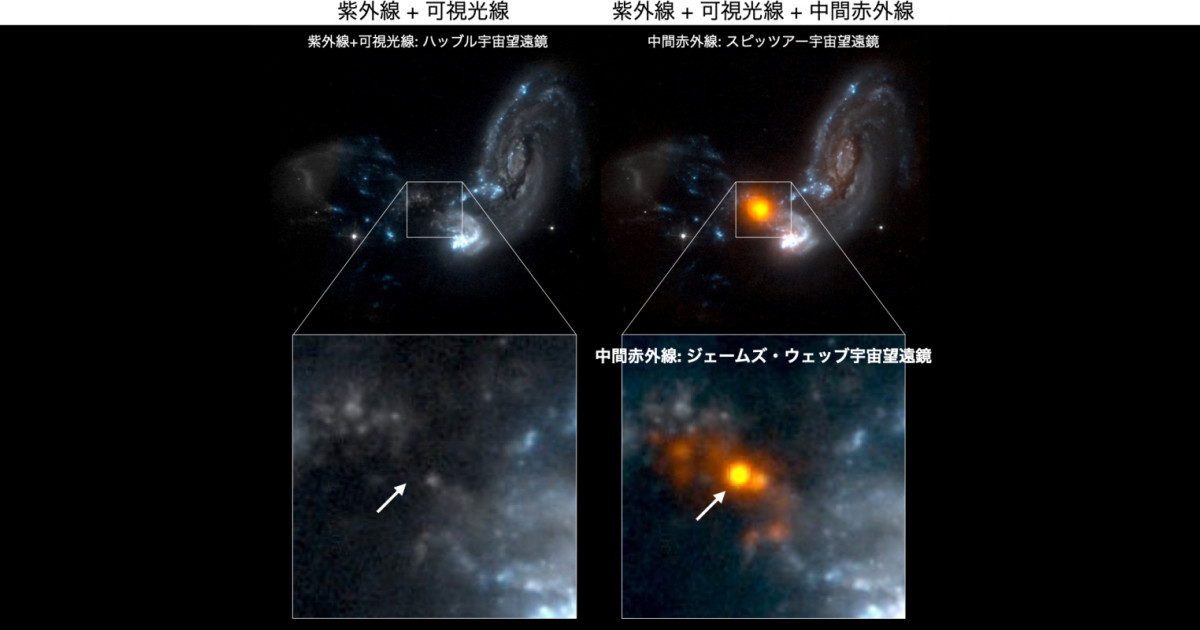

広島大、エネルギー源が中心から外れた特殊な衝突銀河をJWSTで観測

広島大学は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いて、衝突合体の途中にある銀河を観測し、そのエネルギー源が、中心から外れた位置の非常に小さな領域に集中して存在することを発表した。

| D:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)、ズンドコ科学成果を挙げてます。今回は、衝突銀河の1つを観測したら、最もエネルギーを放っている部分が銀河の中心から外れた位置にあるという、極めて希な状況にあることがわかりました。衝突の衝撃で大質量ブラックホールが移動してしまったのでしょうか? |

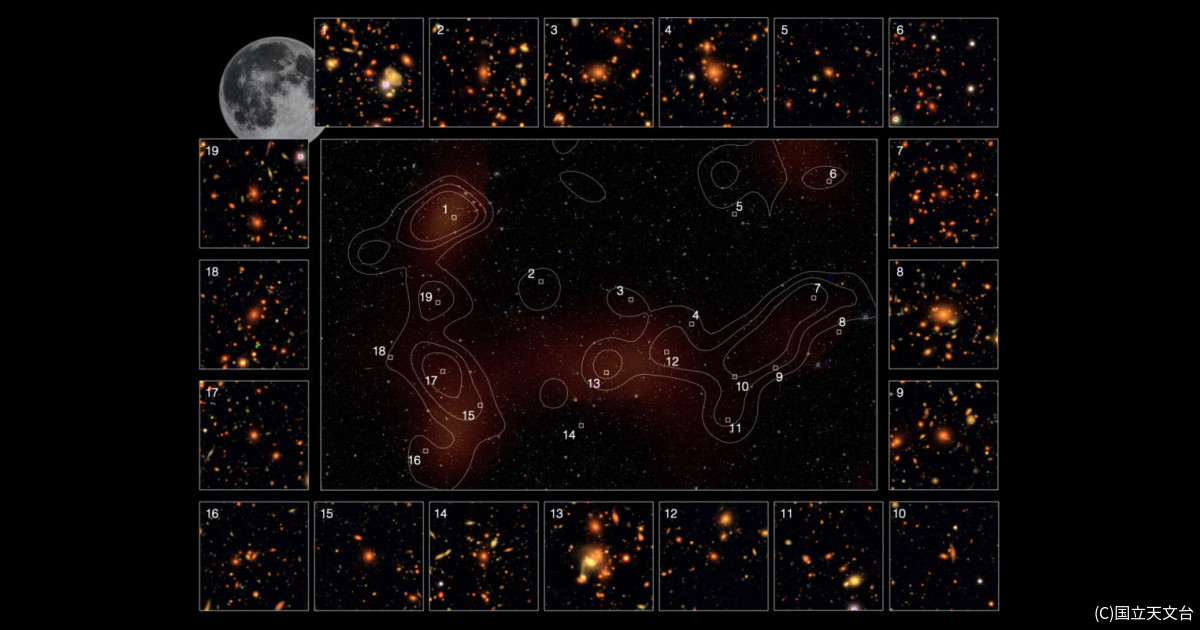

すばる望遠鏡、55億光年先の宇宙で最大級サイズの巨大超銀河団を発見

国立天文台は、すばる望遠鏡の大規模観測により、50億光年以遠の宇宙で確認された中では最大となる超銀河団を発見したと発表した。

| D:天の川銀河も属するおとめ座超銀河団の10倍のダークマターを有し、少なくとも19個の銀河団を従える、50億光年以上先の宇宙では最大となる超銀河団をすばる望遠鏡が発見しました。 |

北大など、宇宙ダストが3段階の非古典的な核生成で形成されることを解明

北海道大学などは、観測ロケット「MASER 14」を用いた微小重力実験を行い、宇宙ダストの2つの物理量を確認すると同時に、非古典的な「核生成」によって形成されることを解明したと発表した。

| D:宇宙に簡単に行けるようになれば、いろいろなこともすぐわかるんでしょうけど。観測ロケットを用いて、およそ7分間の疑似微小重力環境を作り出し、ナノサイズの疑似宇宙ダストを作り出し、いろいろとわかったそうです。 |

Kavli IPMU、初期宇宙の銀河はコンパクトであることをJWSTのデータから解明

Kavli IPMUは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が撮影した、ビッグバンから10億年未満の初期宇宙の銀河の大きさと明るさの関係を調査した結果、同時代の銀河がとてもコンパクトであることがわかったと発表した。

| D:ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の成果、ガシガシ上がってます。今回は、宇宙誕生後約38万年から約8億年の間の、「宇宙再電離の時代」のに関する初期宇宙の銀河の観測結果についてです。 |

JAXA | 国際宇宙ステーション第68/69次長期滞在クルー 若田光一宇宙飛行士による船外活動の決定について

「国際宇宙ステーション第68/69次長期滞在クルー 若田光一宇宙飛行士による船外活動の決定について」を掲載しています。 -宇宙航空研究開発機構 JAXA(ジャクサ)は、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機関です。

| D:若田さんて、ISSの組立て作業やその長期滞在、そしてコマンダーなど、日本人宇宙飛行士初をいくつも成し遂げているから、てっきり船外活動なんてとうの昔にやっているのかと思ったら、今回が初めてだそうです。日本時間1月20日(金)の17時頃から、JAXA公式YouTubeチャンネルで船外活動の解説番組が配信され、そのあと21時からはNASAテレビでライブ中継がスタートします。 |

JAXA | 若田宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト | 若田宇宙飛行士 軌道上活動レポート Vol.7(12/24〜1/6)

若田宇宙飛行士のISSミッションや活動レポートなど、最新情報をお届けします。日本人最多5回目の飛行までの軌跡や、今回搭載が決定した宇宙日本食や宇宙生活用品も紹介中!

| D:こちらは若田さんのISSでのレポート。今回はクリスマスイブから松の内イブまで、年末年始の怒濤の2週間分。年末年始だからということもなく、いつもと同様多忙なようですが、宇宙飛行士みんなでクリスマスを楽しんだようです。ちなみに、ISSでクリスマスを過ごすのは2回目だそうです。 |

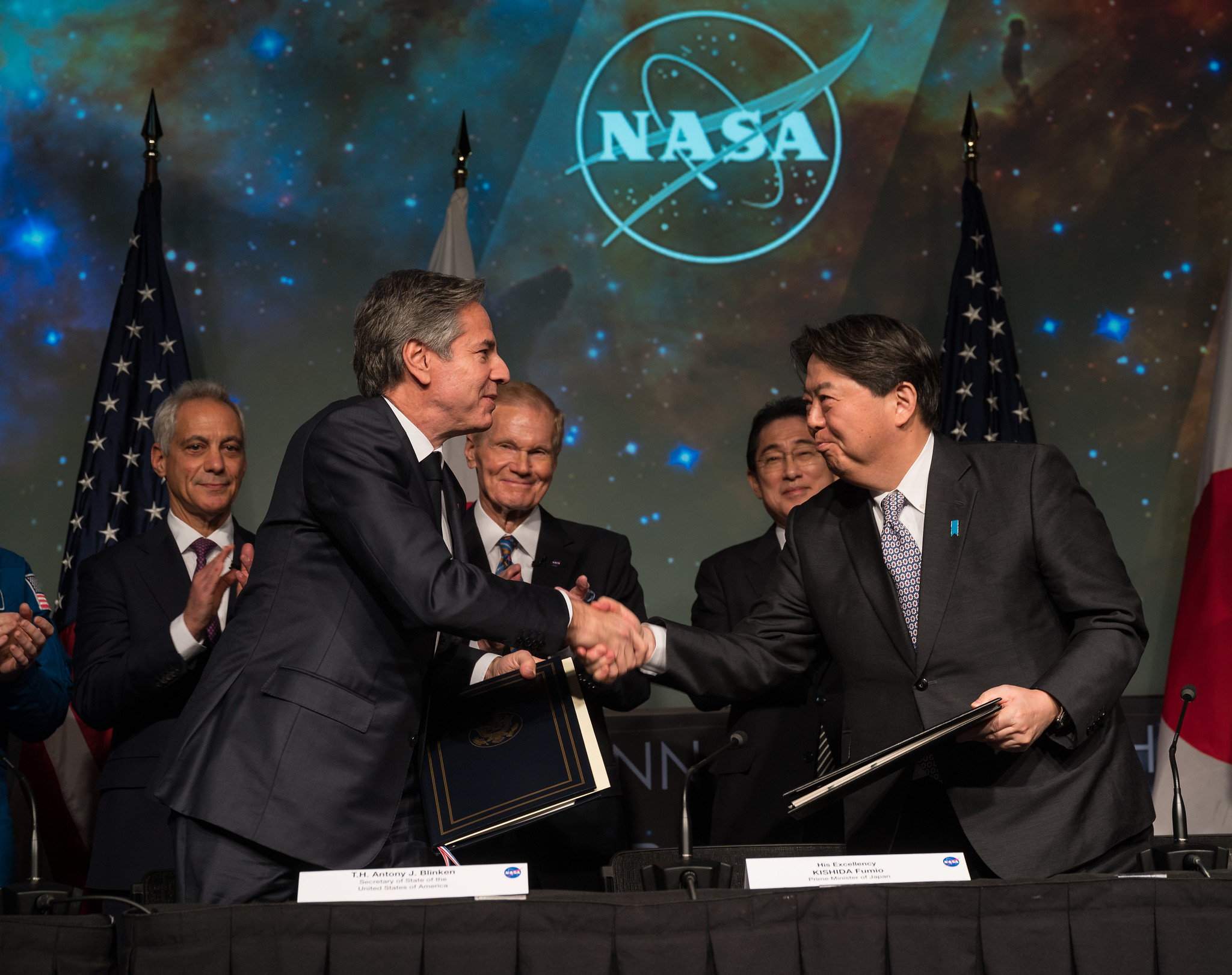

US, Japan Sign Space Collaboration Agreement at NASA Headquarters - NASA

During an event hosted by NASA Administrator Bill Nelson and Deputy Administrator Pam Melroy at the agency’s Headquarter...

| D:日米がNASA本部で宇宙協力協定に調印リポートです(英語)。日本からは岸田総理大臣も参加し(協定の署名担当は林外務大臣)、宇宙科学と地球科学を含めた共同活動として、「平和目的のための宇宙探査および月その他の天体を含む宇宙空間の利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組み協定」が結ばれました。 |

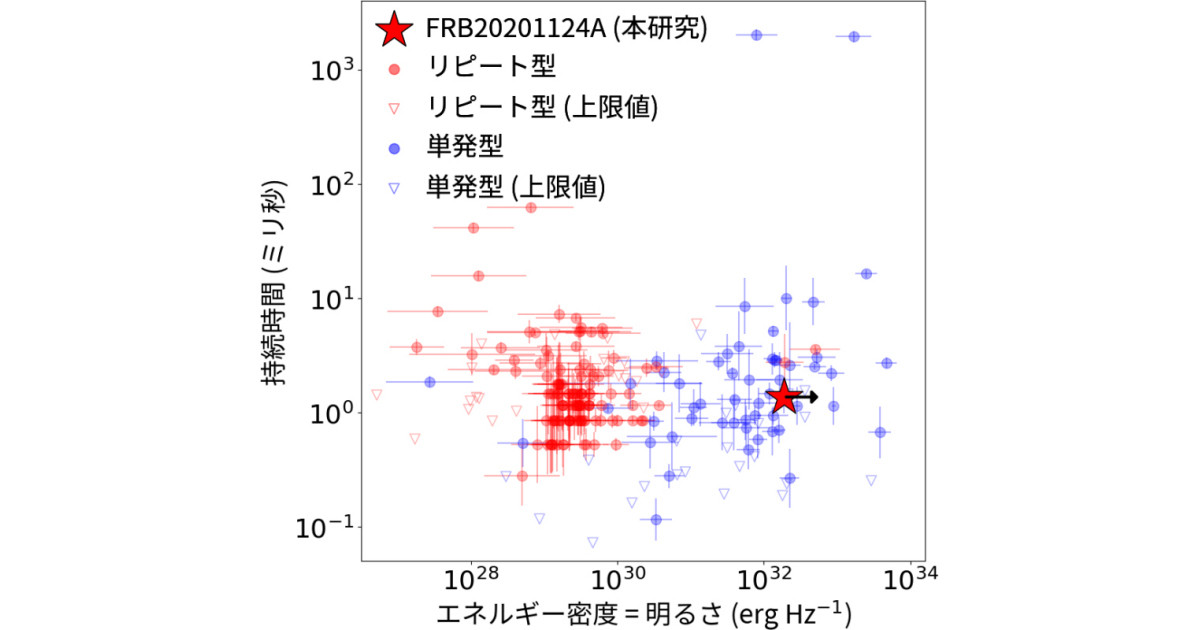

東大など、臼田64m電波望遠鏡を用いて「高速電波バースト」の検出に成功

東京大学(東大)などは、臼田の64m電波望遠鏡を用いて、謎の多い天体現象である「高速電波バースト」(FRB)を日本の望遠鏡として初めて検出したことを発表した。

| D:日本の電波望遠鏡といえば、45mのパラボラアンテナを運営する長野県の国立天文台 野辺山観測所が「聖地」として人気ですが、同じ長野県の臼田にはJAXAが所有するさらに大型の64mパラボラアンテナがあり、今回はこの望遠鏡を使用して、日本で初めて、謎の多い天体現象である高速電波バーストが観測されました。 |