愛媛大、高濃度トレハロースを用いて3次元培養真皮シートの作成に成功

愛媛大学は、線維芽細胞を高濃度トレハロースで処理することにより、「創傷治癒促進作用を有するセネッセンス様状態(SLS)」へ一時的に誘導できることを発見し、それを利用して3次元培養皮膚シートを作製することが可能であると明らかにした。

| D:糖尿病や静脈瘤などの末梢血流障害により生じる「深達性皮膚潰瘍」は、難治性の疾患で、欠損した状態の真皮(皮膚の表皮の下の組織)の迅速な再生を促す治療法が求められていました。真皮から採取できる線維芽細胞にトレハロースを高濃度で用いると、安全かつ迅速に3次元培養皮膚シートを作製できることがわかってきました。 |

加熱式たばこも新型コロナ感染率と病態悪化リスクを高める 大阪公大が確認

大阪公立大学は、たばこ非使用者に比べ、加熱式たばこ使用者はSARS-CoV-2感染率が有意に高いこと、また全たばこ使用者の中でも加熱式たばこと燃焼式たばこの併用者は感染時の病態悪化リスクが最も高いことを明らかにしたと発表した。

| D:喫煙者は新型コロナの感染率も高ければ、重症化率も高いそうです。たばこは、やっぱり百害あって一利なしですね。 |

近大が腹部大動脈瘤を縮小させる成分を発見 新たな治療薬創出に期待

近畿大学は、中性脂肪の一種であるトリカプリン(C10:TG)に、これまで治療薬が存在しなかった腹部大動脈瘤の発症抑制および縮小効果があることを明らかにしたと発表した。

| D:大動脈瘤って、できちゃったら治す方法が今はないそうで。それが、縮小させる成分を見つけることができました。今後、薬を作れるかも、ということです。 |

理研、定説を覆すハエのアポトーシス関連遺伝子を「サヨナラ遺伝子」と命名

理化学研究所は、存在しないことが定説とされてきたショウジョウバエの自死的な細胞死「アポトーシス」を引き起こす遺伝子を発見し、「サヨナラ遺伝子」と命名したことを発表した。

| D:細胞には、がん化などを防ぐための細胞死の機能がいくつかありまして、アポトーシスは自死的細胞死のことです。要は、がん細胞になっちゃう前に細胞が自殺して、生命に迷惑をかけないようにするのです。ハエにはそういう遺伝子がないのが定説だったのですが、遂に発見されました。 |

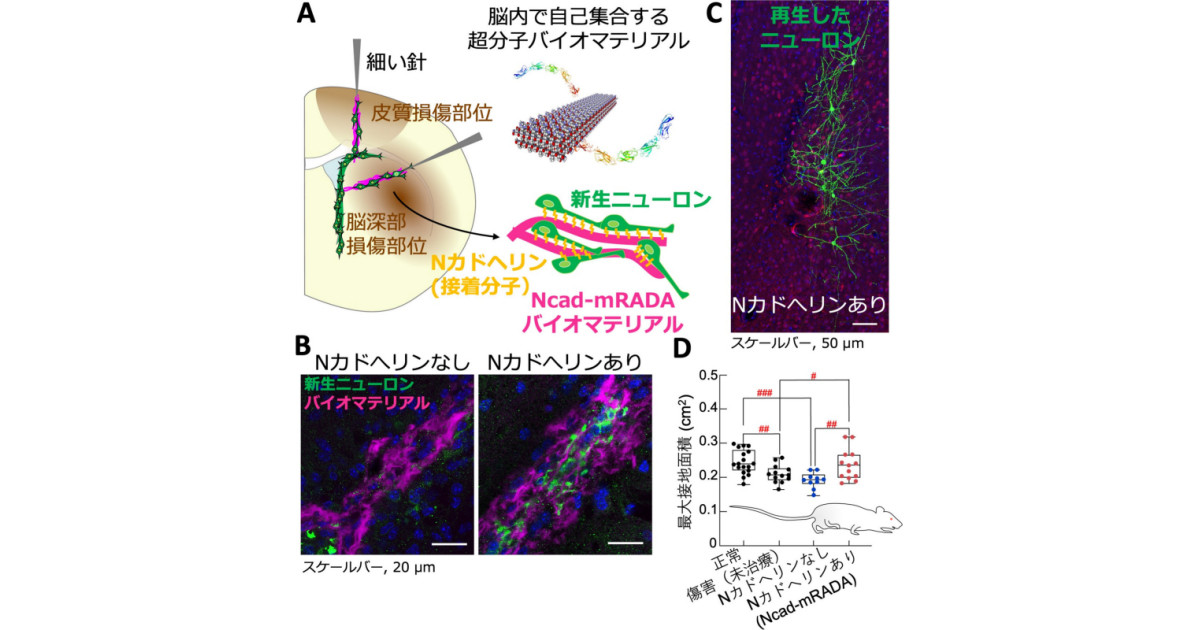

名市大など、脳の障害部位の神経再生を促進するバイオマテリアルを開発

名古屋市立大学、生理学研究所、同志社大学の3者は、傷害を受けたマウスの脳を再生させるバイオマテリアルを開発したことを共同で発表した。

| D:脳細胞(神経細胞)は再生することがわかっていますが、完全な再生はできません。なぜうまく再生できないのかわかっていなかったのですが、今回、損傷前と同等のレベルまで再生するためには、脳細胞のための足場が必要であることがわかりました。実際、損傷前と同レベルまで再生できることがマウスを用いた実験で確かめられました。 |

抹茶がうつ症状を軽減させる! 熊本大がマウス実験で効果を確認

熊本大学は、抹茶にうつ症状を軽減させる効果があることを明らかにしたと発表した。

| D:抹茶ってやっぱり身体にいいんですねぇ。心が削れた時は、抹茶を飲もう。しかし、マウスが抹茶を飲むのがかわいいです。 |

岩手医科大など、100歳以上の長寿者共通のエピゲノム状態の特徴を発見

慶應義塾大学など3者は、次世代シーケンサを用いた年齢推定手法を開発し、100歳以上の長寿者エピゲノムの状態を解析した結果、百寿者の推定年齢が暦年齢よりも若いことがわかったことなどを共同で発表した。

| D:DNAの塩基配列の変化を伴わずに遺伝子の働きを変化させる機構のことをエピゲノムというのですが、100歳以上の長寿者は、それが特殊なことがわかりました。しかし、1世紀以上の人生を生きるのって、とんでもなく大変そうだなぁ…。自分、何歳までライター業をやってられるんだろう? |

頭髪のダメージは根本付近から進行が始まっている、ミルボンなどが発見

ミルボンなどは、頭髪の根元から毛先にかけてのミクロ構造の変化を解明し、毛先で顕著になるダメージ現象は根元付近から早くも始まっていることを見出したと発表した。

| D:女性に多いかと思いますが、髪の長い方は、毛先のダメージで悩んでいる方は少なくないことでしょう。そうした毛先のダメージを補修するようなリンスなども、主に毛先のダメージ修復をターゲットにしているものが多いようです。しかし、ダメージは毛先で急に進むのではなく、根元に近い部分から少しずつ蓄積していき、毛先でそれが顕著になるということがわかりました。 |

ペンギンが水中で羽を羽ばたかせて旋回するメカニズムを東工大が解明

東京工業大学は、ペンギンの旋回遊泳を撮影した動画から運動と流体力を解析し、ペンギンが翼を羽ばたかせて旋回する遊泳メカニズムを明らかにしたと発表した。

| D:ペンギンは陸上ではヨチヨチ歩いてとんでもなくかわいいのですが、水中では飛ぶようにしてすさまじい機動力を発揮して泳ぐのが知られています。以前、同じ研究チームがペンギンの遊泳の直進時のメカニズムに関して研究成果を発表しましたが、今回は旋回半径1m程度のペンギンにとって緩やかなカーブでの遊泳メカニズムについての発表を行いました。 |

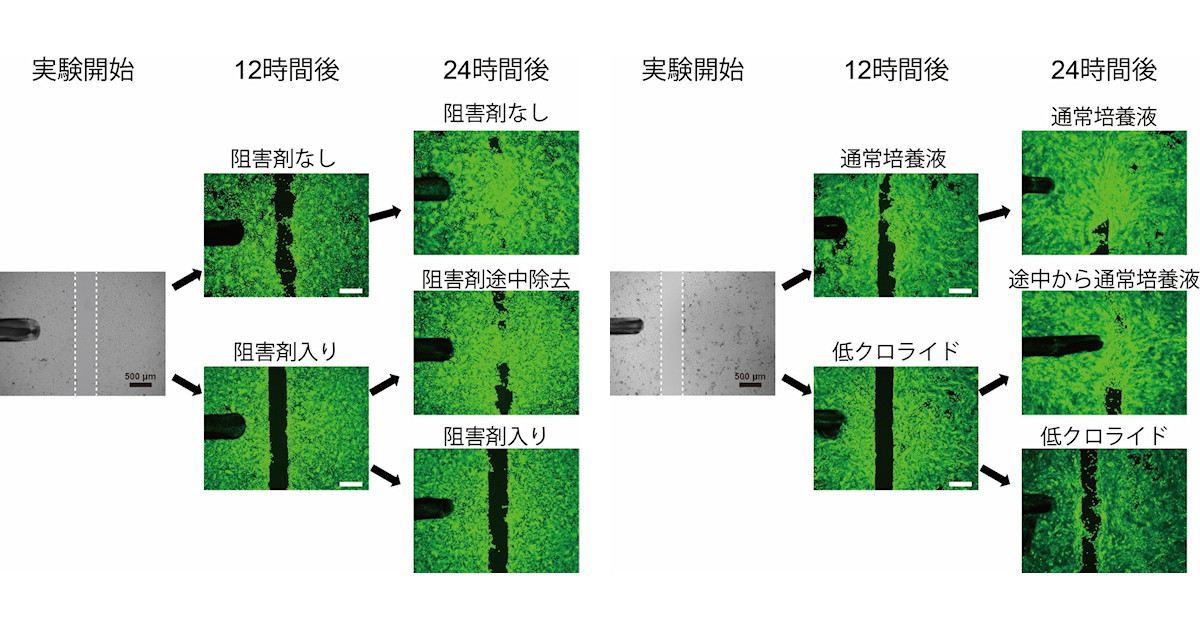

皮膚の傷修復には細胞へのクロライドイオンの流入が重要 生理研などが解明

生理学研究所などの6者は、皮膚にできた傷が治癒する際に、温度感受性TRPチャネルの1つ「TRPV3」が、同じ細胞にあるクロライドイオンチャネル「ANO1」の活性化を介して表皮細胞の増殖・移動を促進し、傷口を埋めることを明らかにした。

| D:すり傷や切り傷など、ちょっとした傷は傷口周囲の表皮細胞が増殖することで埋めていくのですが、その傷口を埋めるための詳細なメカニズムがわかっていなかったそうです。それが今回、明らかにされました。 |

名大など、ADHDの症状を改善させるビデオゲームの開発プロジェクトを指導

名古屋大学、浜松医科大学、Almaprismの3者は、ADHD患者の症状改善を目指したビデオゲームを開発するプロジェクトを開始し、日本医療研究開発機構の2022年度「医療機器等研究成果展開事業」に採択されたことを発表した。

| D:注意欠如多動症、いわゆるADHDは、子どものおよそ5%、大人でもおよそ2.5%に見られるという、かなり多い発達障害です。その症状の改善のため、ゲームを用いるという手法の研究がスタートしました。段取りがまずかったり、行動してみてうまくいかなかったりした時に別の方法を考えるような能力を伸ばすことで、症状を改善させるのだそうです。 |

慶大など、腸内細菌の1種がヒトの持久運動能力を向上させることを確認

慶應義塾大学(慶大)などは、ヒトの腸内細菌の1種である「バクテロイデス ユニフォルミス」が持久運動パフォーマンスを向上させることを確認したと発表した。

| D:腸内細菌がヒトの健康や病気に関わるだけでなく、どんな細菌を棲まわせているかで、運動のパフォーマンスにまで影響することがわかってきました。マラソンなどの長距離走でタイムを出したい人は、環状オリゴ糖「α-シクロデキストリン」を毎日摂取し続けるといいらしいですよ。 |

https://www.oist.jp/ja/news-center/news/2023/1/18/testing-their-mettle-how-bacteria-deep-sea-vents-deal-toxic-metal-environments

| D:深海の熱水噴出孔は、酸素や日光を必要としない生物群の住処として知られています。熱水噴出孔から噴出する化合物から化学エネルギーを得ているのですが、栄養源ばっかりではなく、カドミウムや銅など、有害な重金属も噴き出すので、それをどうしているのか、という研究成果です。 |

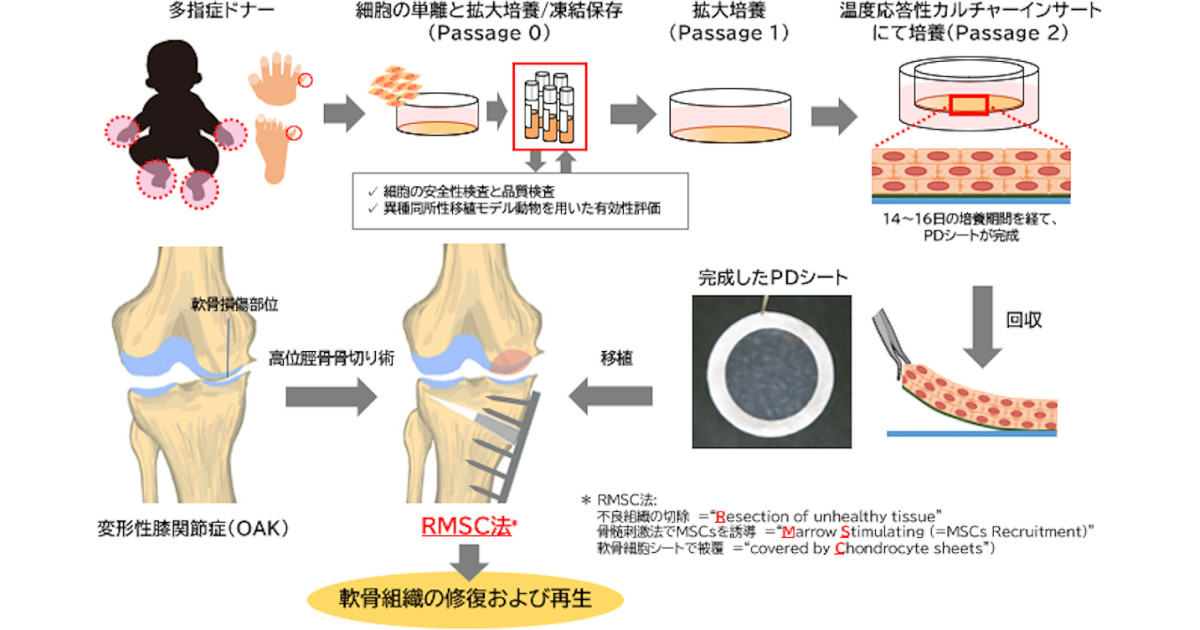

東海大、膝の軟骨欠損部に移植可能な「同種軟骨細胞シート」を開発

東海大学は、変形性膝関節症の臨床研究において、多指症患者の除去手術時に廃棄される軟骨組織から作製した「同種軟骨細胞シート」の安全性・有効性を確認したと発表した。

| D:軟骨は再生しないわけではないのですが、血管があまり通ってないので再生しにくいのです。その一方で、拒絶反応が出ないので、多指症という指の多い疾患で余分な指の切除手術で取り除かれた指の軟骨を使ってシートを使って、再生するのだそうです。 |

ウナギの定着や肥満度向上に汽水域の狭い石の隙間が重要 九大などが報告

九州大学は、ニホンウナギは内部に狭い浮石間隙がある場所に定着しやすく、その定着を通じて肥満度が向上しやすいことを発見した。

| D:ニホンウナギ、もはや絶滅危惧種なんですよね。また日本でいっぱい獲れるよう、ウナギが棲みやすい河川に作り直してほしいですね。 |

グアーガム分解物の摂取がやる気維持に関与する可能性 太陽化学などが報告

太陽化学などは、「グアーガム分解物」(PHGG)の1日3gの摂取が腸内細菌叢に好影響を与えることを解明し、併せて同分解物が睡眠の質を改善すること、仕事や勉強に対するやる気の維持にも関与することを発見したと発表した。

| D:インドやパキスタンなどでよく食べられるグアー豆から作られた水溶性食物繊維グアーガム分解物を摂取すると、腸内細菌にいい影響を与え、その結果、脳にも好影響を与えるとのことで、やる気を維持するのに毎日でも食べたいところです。 |

近大、ALSやFTDの原因となる異常RNAの働きを抑制するタンパク質群を発見

近畿大学は、神経難病である筋萎縮性側索硬化症(ALS)と前頭側頭型認知症(FTD)の原因となる異常なRNAの働きを抑えるタンパク質群を発見し、それらのタンパク質群がALSやFTDに対して治療効果をもたらすことを証明したと発表した。

| D:一部のALSとか、アルツハイマーとレビー症候群に次いで多い認知症のFTDは、RNAの異常が原因であることがわかり、それを抑制するタンパク質群も同時に発見したとのことです。早いところ、DNAの欠陥をすべて 取り除けるような時代が来ることを期待します! |

ホップ由来のビールの苦味成分が注意力を向上させる! 慶大とキリンが確認

慶應義塾大学は、ビールの苦味成分である熟成ホップ由来苦味酸の単回摂取が注意力を向上させる機能を持つことを、健常成人を対象とした臨床試験で確認したと発表した。

| D:ビールの苦味を生み出してるホップは、注意力を上げる効果があるそうですが。しかし、アルコールのせいで逆効果もあるから相殺してしまうような… |

室伏広治氏発案の筋骨格系運動機能テストの妥当性を確認 東京医科歯科大

東京医科歯科大学は、同大学の室伏広治特命教授が考案した、運動機能に対するセルフ・スクリーニングテスト「KOJI AWARENESS」が、世界的に普及している手法と同等のスクリーニング能力があることを確認したと発表した。

| D:ハンマー投げの室伏さん、今では東京医科歯科大で特命教授をしておりまして、自身の世界レベルのアスリートとしての経験を利用して、トレーニング方法や肉体のセルフチェックテストなどを開発しています。トレーナーとかの専門家がいなくても、鍛えた自分の身体がどういう具合なのかがわかるのはいいですよね。 |

名大などが変形性膝関節症の発症メカニズムを解明、病態解明や治療法開発に期待

名古屋大学(名大)は、加齢とともに硬くなった関節軟骨が機械的シグナルを介して長寿タンパク質の遺伝子発現を制御することで、変形性関節症を誘発する発症メカニズムを発見したと発表した。

| D:軟骨は血管があまり通ってないから、再生しにくいんだそうです。すり減ってもすぐ再生する仕組みをなぜ獲得できなかったのかなと思います。が、たぶん現在の人類がとても長寿になっているせいで、軟骨のすり減りといった老齢化の影響が顕在化しやすくなっているのもあるんだろうと思います。 |

乳児期の父親の育児参加が子どもの心の不調を予防する可能性、NCCHDが分析

国立成育医療研究センター(NCCHD)は、子どもが16歳時点でのメンタルヘルスの不調と乳児期における父親の育児への関わりに関係性があるとの調査結果を発表した。

| D:父親は働いて疲れてるんだから、子育てなんて母親のやる仕事、的な旧態依然とした考え方が日本にはいまだに残っておりますが、父親も育児に参加しましょう。というか、子育てって楽しいから、私も普通にオムツ替えたりご飯を食べさせたり遊んだりしたけどなぁ。 |

名大、中枢神経系原発悪性リンパ腫の診断を90分で可能とするシステムを開発

名古屋大学(名大)は、「中枢神経系原発悪性リンパ腫」(PCNSL)に対する抗がん剤などを併用した「R-MPV」療法の良好な反応性の予測因子になることを同定したと発表した。

| D:中枢神経系原発悪性リンパ腫は希な脳腫瘍なのだそうですが、これまでは診断するのに1週間かかったそうですが、今回の技術により90分で診断できるようになったそうです。 |

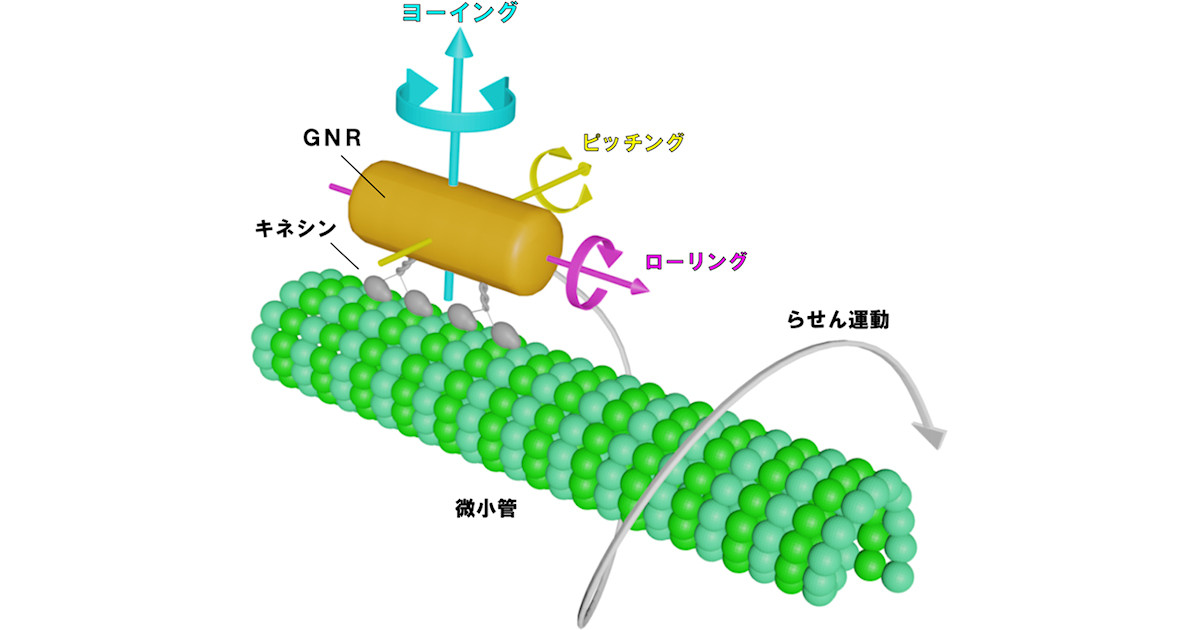

東大、モータータンパク質「キネシン」が移動中に自転することを発見

東京大学は、キネシンチームが、微小管の表面上で並進運動や側方運動を行うだけでなく、「自転運動」を行っていることを見出したことを発表し、キネシン分子が微小管短軸(左右)方向に進む際の歩行方向の揺らぎの偏向を強化することも示唆されたとした。

| D:生命って謎だらけですが、細胞内の輸送を担うモータータンパク質も、何をどうしたらそんな仕組みが生まれるんだろうっていう、不思議な生体分子の1つです。 |

かずさDNA研など、若返りで知られるベニクラゲのゲノム解読に成功

かずさDNA研究所(かずさDNA研)などは、ベニクラゲの若返り機構を解明するため、若返り過程ではたらいていると考えられる遺伝子候補を絞り込んだことを発表した。

| D:ベニクラゲの若返りの秘密を解明できたら、人間の不老化が実現するかもしれません。でも、そんな技術できたら、お金持ちだけが教授するよね、きっと。 |

東レ、血液中の病因タンパク質を高効率で吸着する新繊維を開発

東レは、ナノテクノロジーと繊維技術を融合し、「ポリメチルメタクリレート」(PMMA)を用いた、血液中の病因タンパク質を高効率に吸着する十字断面形状のナノ細孔繊維を開発したことを発表した。

| D:今の時代、ナノテクノロジーの進展で、ナノスケールの物質の形状の制御などができるようになっているので、血液中から特定の大きさの病因タンパク質だけを濾し取るといったことが可能なのです。 |