菊池 豊教授らの研究グループが世界で初めて次世代言語ElixirによるIoTノードとクラウドとの連携技術による産業システムへの応用に成功 |高知工科大学

菊池 豊教授らの研究グループが世界で初めて次世代言語ElixirによるIoTノードとクラウドとの連携技術による産業システムへの応用に成功記事。地域連携機構の菊池 豊特任教授と株式会社シティネットは、次世代言語Elixirを...。

| D:IoTも扱える次世代プログラミング言語「Elixir(エリクサー)」なんて、あるんですねー。それを用いた世界初の試みが行われました^^ |

土砂やがれきに深く埋まった遭難者のスマホの位置をドローンで特定するシステムの実証実験に成功~最大5メートルの土砂に埋まったスマホの位置を特定、2機の有線給電ドローンの活用で障害物を回避しながら連続100時間以上の捜索が可能~ | 企業・IR | ソフトバンク

ソフトバンクの公式ホームページです。企業・IRの「土砂やがれきに深く埋まった遭難者のスマホの位置をドローンで特定するシステムの実証実験に成功~最大5メートルの土砂に埋まったスマホの位置を特定、2機の有線給電ドローンの活用で障害物を回避しなが...

| D:スマホさえ手放さず、また壊れていなければ、5mの土砂に埋もれた遭難者をドローンが発見してくれるそうです^^。しかし、5mもの土砂に埋もれたら、命の保証は厳しいよね…(-.-;) |

理科大、2000℃以上の耐熱性と高耐酸化性を有する複合材料の開発に成功

東京理科大学(理科大)は、ZrとTi合金ベースの炭素繊維強化超高温セラミックス複合材料(C/UHTCMC)を開発し、2000℃以上の超高温にも耐えられることを確認したと発表した。

| D:炭素繊維強化炭素複合材料と超高温セラミックスは耐酸化性に弱点があったのですが、両者を合体させたら2000℃以上の耐熱性と同時に、高い耐酸化性も実現しました! |

東芝、映像解析の学習済みAIモデル「SATLYS 映像解析AI」の提供を開始

東芝デジタルソリューションズは1、東芝アナリティクスAI「SATLYS(サトリス)」の新商品として、映像解析の学習済みAIモデル「SATLYS 映像解析AI」の提供を開始した。

| D:この映像解析AI、施設をのぞき込んでいたりとか、ずっと徘徊しているとか、危険物を所持しているとか不審な行動を取っている人物を検知できるらしいです。 |

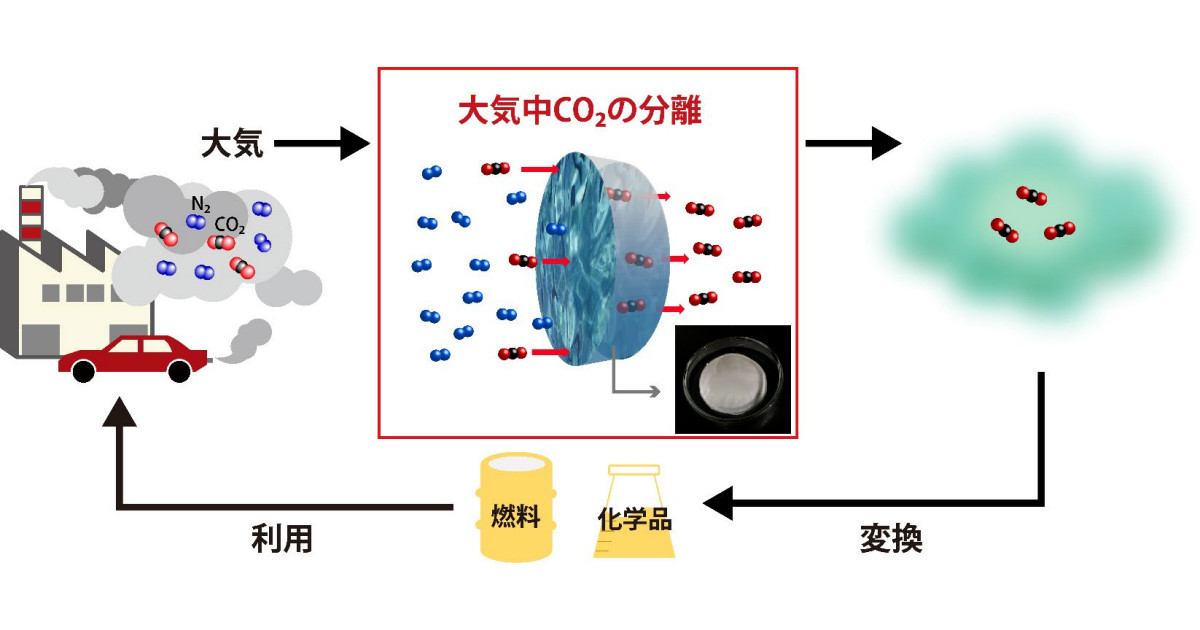

大気中と同濃度の二酸化炭素を高選択率で分離回収する膜、産総研などが開発

産業技術総合研究所(産総研)は11月11日、希薄な大気中二酸化炭素でも高選択に分離回収するイオン液体膜を開発したことを発表した。

| D:大気中で0.04%しかないCO2を直接回収するのに、欧米で進んでいる化学的に吸収したり吸着させたりする手法は、取り込んだCO2を取り出すのに多量の熱が必要なのが大きな課題でした。しかし、それを解決する新手法のイオン液体膜が開発されました^^ |

また次々と新しい高温超伝導体をデータ科学の手法で予測

また次々と新しい高温超伝導体をデータ科学の手法で予測 ポイント データ科学的手法...

| D:室温超伝導が実現すると、エネルギー革命が起きるんだけどなー。 |

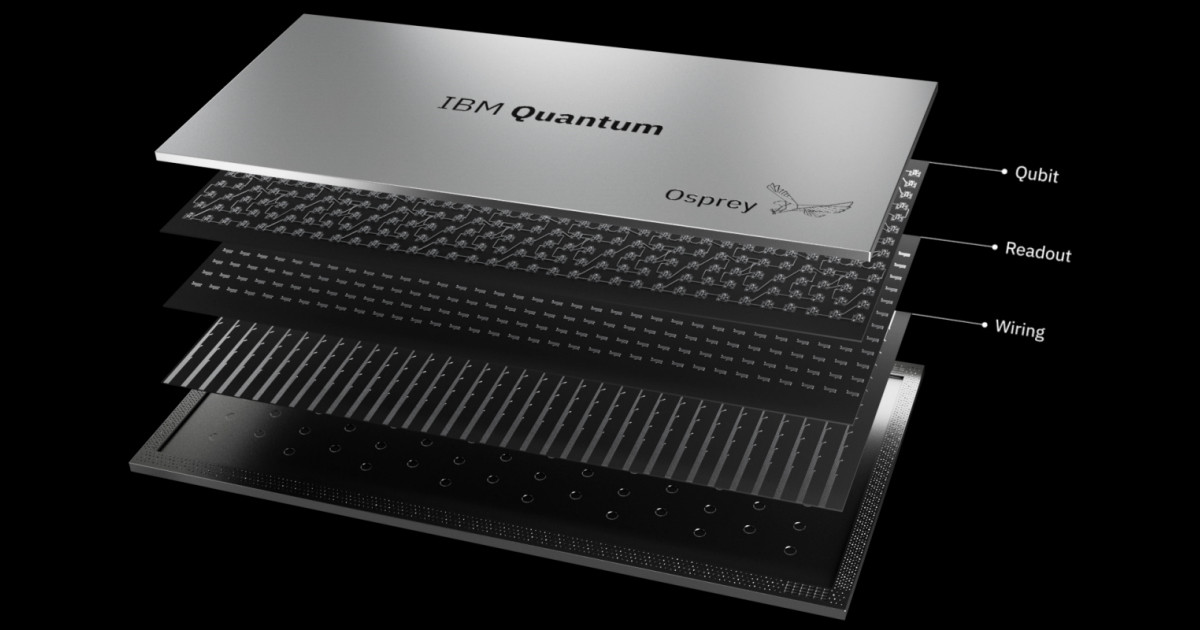

IBM、433量子ビットプロセッサ「Osprey」などを発表

IBMは、量子コンピュータを中心としたスーパーコンピューティングに対する同社のビジョンに関する概説を実施し、その中で433量子ビットの新型プロセッサ「Osprey」などを発表した。

| D:実用的な量子ビット数は1000量子ビット以上なので、まだ半分以下か…などと思うなかれ。来年には1121量子ビットの量子プロセッサ「Condor」を発表の予定。2025年には、4158量子ビット以上ということなので、あとは量子コンピューターはノイズに弱いので、誤り訂正機能を実装すれば、もう立派な実用レベルとなるはずです。 |

AIや3D画像解析を用いた新たな踏切異常検知システム 11月14日(月)より3踏切で本運用を開始

西武鉄道のAIや3D画像解析を用いた新たな踏切異常検知システム 11月14日(月)より3踏切で本運用を開始について。時刻表、路線図、運行情報、乗換案内、運賃表など西武沿線のご利用案内から、特急レッドアロー号・S-TRAINのご案内、レジャ...

| D:踏切の安全性向上のためにAIを導入し、踏切内に人が残されている場合は、人が非常ボタンを押さなくても、自動で列車に異常検知して停止信号を出す仕組みを西武鉄道が11月14日から3か所で本格導入。 |

東大など、純粋な青色に極めて近い「ペロブスカイト量子ドット」を開発

東京大学(東大)などは、蛍光発光波長463nm、半値幅15nm、蛍光量子効率97%で純粋な青色(0.131,0.046)に肉薄する発光(0.135,0.052)を実現した量子ドットを開発したと発表した。

| D:外からの音は聞こえるけど、自分の聞いてる音楽は音漏れがあまりしないという、オープンイヤー型のイヤホンが発売されました。 |

圧力で色が変わる塗料のインクジェット印刷技術、名大などが開発

名古屋大学(名大)などは、「メカノクロミック(圧力感知)材料」を用いて、繰り返しの利用が可能な上に柔軟性にも優れた圧力感知材料を開発することに成功したと発表した。

| D:将来的には電力が不要な圧力センサーやタッチパネルとかのセンシングデバイス系に応用できちゃうかも、という技術です。 |

カワサキ初の電動およびハイブリッドモーターサイクルを出展(カワサキモータース) | プレスリリース | 川崎重工業株式会社

川崎重工(KHI)の「カワサキ初の電動およびハイブリッドモーターサイクルを出展(カワサキモータース)」をご紹介致します。川崎重工は船舶・鉄道車両・航空機・モーターサイクル・ガスタービン・ガスエンジン・産業プラント・油圧機器・ロボットなどの多...

| D:モーターは発進時の加速がすごいので、EVバイクの時速0→100km加速とか半端なさそう。 |

JDI、液晶パネルと光学レンズ/センサを組み合わせたデプスマップ取得技術を開発

ジャパンディスプレイ(JDI)は、1つのカメラを用いて、通常の映像/色情報と「デプスマップ」の両方を取得可能な撮影技術の開発に成功したと発表した。

| D:ステレオカメラやToFセンサでもなく、通常の映像も撮影できるし、モードを切り替えると撮影者からの空間的な奥行き(距離)を色で表すデプスマップも撮影できてしまう技術が開発されました。 |

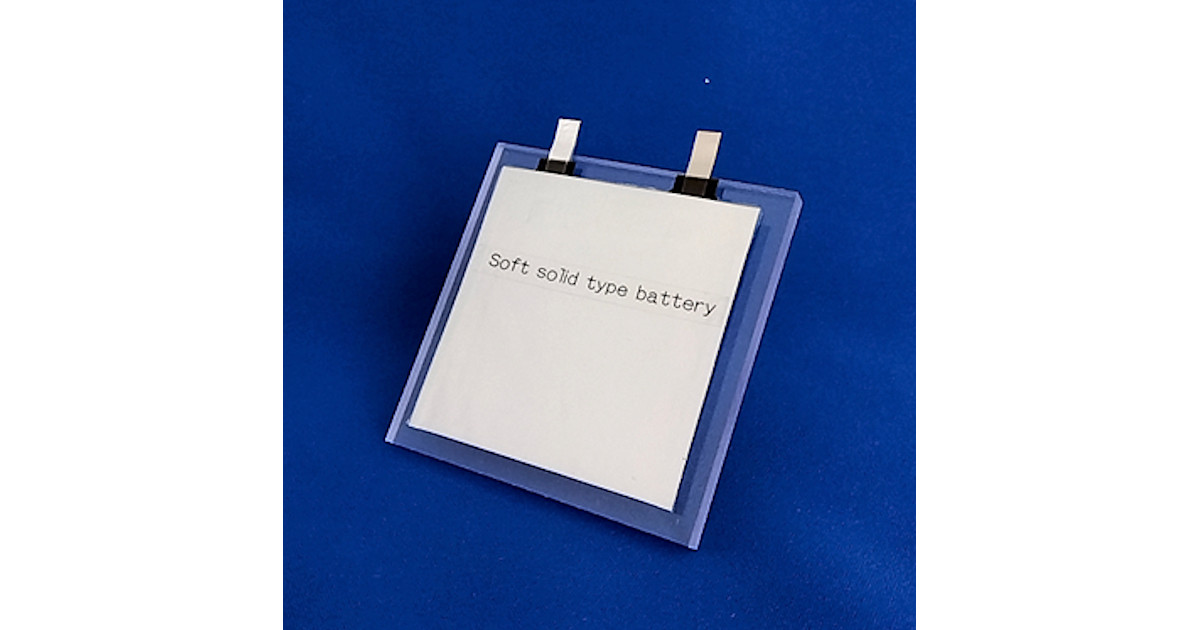

京大など、柔軟な電解質を用いた全固体電池で容量230Wh/kgを達成

京都大学(京大)などは、共同開発した柔軟性のある新素材により、圧力を加えずに高容量の全固体電池を安定作動させ、230Wh/kgの容量達成に成功したことを発表した。

| D:柔軟といっても、さすがに粘土のように柔らかいわけではないです^^ |

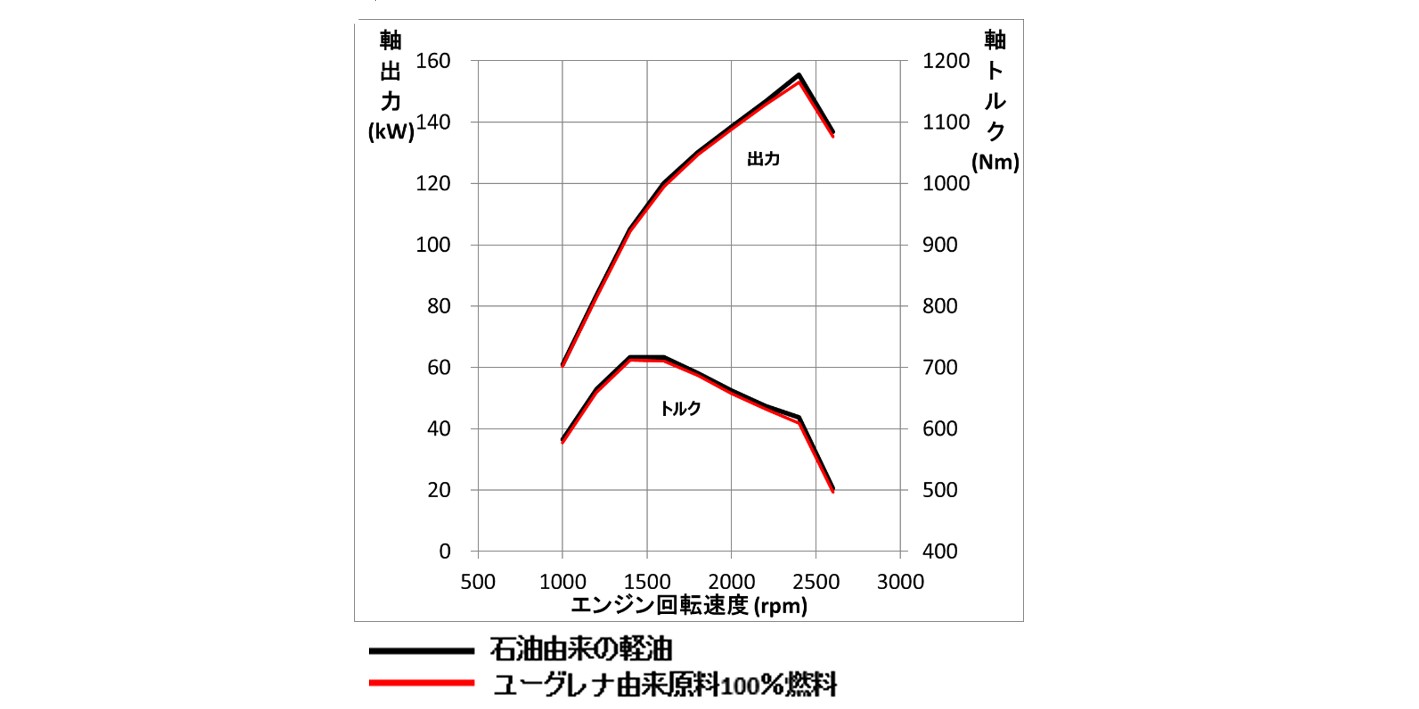

ユーグレナ社、ユーグレナ由来原料を100%使用した次世代バイオディーゼル燃料を試製

いすゞ、性能実証試験を実施

| D:ユーグレナとは微細藻類ミドリムシのこと。近年、バイオ燃料需要が高まっており、従来の原料である使用済み食用油の価格高騰や将来的な供給不足が懸念されてます。ミドリムシ由来の油脂ならその問題を解決でき、性能的に石油由来の軽油と同等であることも証明されました! |

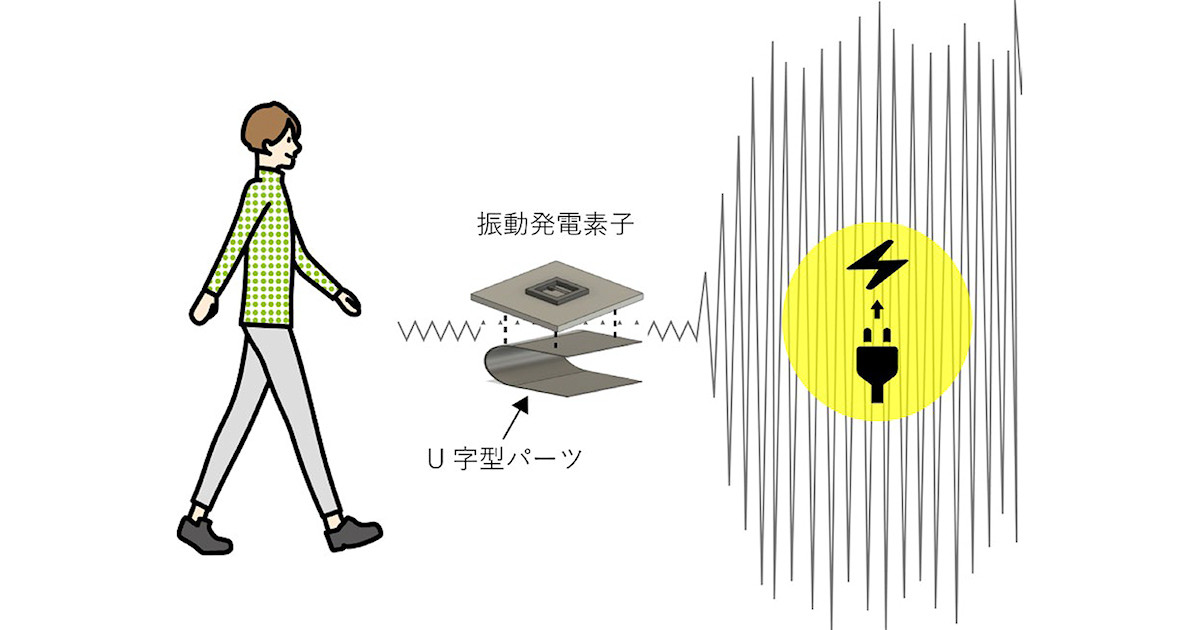

大阪公大、ヒトの歩行の振動による発電性能を約90倍に高めることに成功

大阪公立大学(大阪公大)は、小型の振動発電素子を開発し、ヒトの歩行運動で発生する振動からの発電性能を約90倍に増大させることに成功したと発表した。

| D:歩いているだけでスマホを充電できたら便利だよねー^^ |

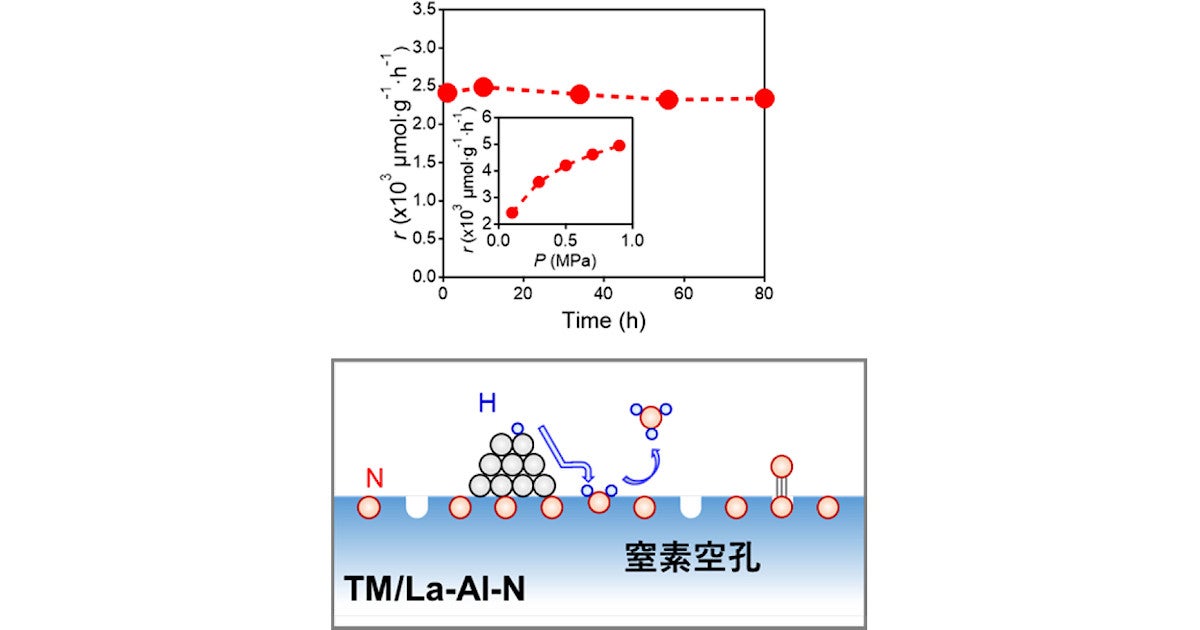

東工大、「グリーンアンモニア合成」を実現する貴金属フリー触媒を開発

東京工業大学(東工大)は、温和な条件下での「グリーンアンモニア合成」に求められる高い耐水性を有する、貴金属フリーの新触媒を実現したと発表した。

| D:化石燃料と異なり、アンモニアは燃やしても、窒素酸化物は発生しますが、二酸化炭素は発生しません。なので、火力発電などの次世代燃料として、かなり研究開発に力が入ってます。 |

少数の匂い成分から膨大な匂い・香りを作り出す組合せ最適化に関する実験開始~匂いの再構成技術開発による香料開発の効率化・高度化を目指して~ | ニュースリリース | NTT

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)、株式会社NTTデータ(本社:東京都江東区、代表取締役社長:本間 洋、以下...

| D:現在は視覚・聴覚に続いて、力覚・触覚(ハプティクス)の提示技術が進展していますが、匂い・香り提示技術の研究開発も活発化しています。そのうち、リアルさの追求の果てに、モンスターの血臭や腐敗臭も完全再現! なんて18禁VRファンタジーRPGとかリリースされちゃうのでしょうか。 |

NTT、量子コンピュータによる量子優位性を示す量子アルゴリズムを考案

NTTは、出力が周期性のような「構造」を持たない関数を用いた問題に対し、検証可能な量子コンピュータの既存(古典)のコンピュータに対する優位性である「量子超越性」を示す新たな量子アルゴリズムを考案したことを発表した。

| D:現状では、量子コンピューターって本当に既存のコンピューターより速くなるの? と疑問符がついている状況ですが、今回、量子コンピューターの方が速い「量子優位性(量子超越性)」を示すアルゴリズムが考案されました。 |

千葉市、衛星データからAIが農地の診断を行うアプリ「ACTABA」を導入

サグリは、衛星データをAIが診断することで農地パトロール調査(利用状況調査)を効率化するアプリ「ACTABA(アクタバ)」を千葉市農業委員会が導入することを発表した。

| D:近未来じゃなくて現在の話なんですけどね。農地の調査ってとてつもなく大変なそうですが、それを衛星データをもとにAIが診断するそうです。もう日本の50ほどの自治体が契約しているとか。日本の宇宙ベンチャーもズンドコ増えてて、活躍してます。 |

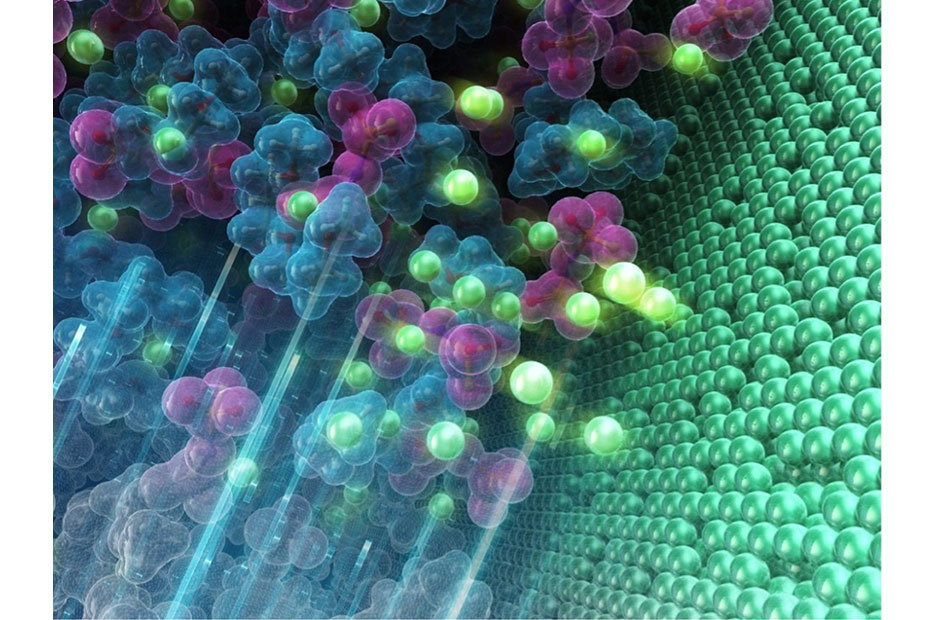

蓄電池の高エネルギー密度化へ新たな方向性 ―リチウム金属の劣化を抑制する手法を開発―

◆リチウムイオン電池よりもはるかに高いエネルギー密度を実現するための、リチウム金属電極の劣化を抑制する新たな方向性を見いだした。◆リチウム金属と電解液との副反応を保護被膜で抑制するこれまでの方法に対し、リチウム金属の反応活性そのものを弱める...

| D:脱炭素を達成できるか否かは、現在のリチウムイオン電池を上回る大容量・高出力のバッテリーを開発できるか否かです。 |