SIGNATEを用いた防衛装備庁主催AIコンペ「第2回 空戦AIチャレンジ」が開始

SIGNATEは、同社が開発したデータサイエンスプラットフォーム「SIGNATE」を用いた、防衛装備庁主催のデータ分析コンペティション「第2回 空戦AIチャレンジ~シミュレータを使った空戦AIに挑戦しよう!~」を、2022年12月16日(金...

| D:なんか、ゲーム感覚っぽい募集なんですけど、中高生とかに期待してるんですかね? |

NAIST、高性能なn型ポリマー半導体を柔軟な薄膜として作製することに成功

奈良先端科学技術大学院大学(NAIST)は、ポリマー半導体のnチャネル型FETを、基板上で溶液を直接塗布せずに転写する新技術を用いて作製することに成功したと発表した。

| D:ハードウェアだけどやわらかいんです。 |

埼玉大など、半導体レーザのカオス的遍歴を用いた高効率な機械学習手法を開発

埼玉大学などは、マルチモード半導体レーザにおける縦モード間の「カオス的遍歴」を用いて、強化学習における問題例の解決方法を提案し、実験で実証したと発表した。

| D:ポスト・ムーアの法則のコンピューティング技術の1つが、光回路なのです。 |

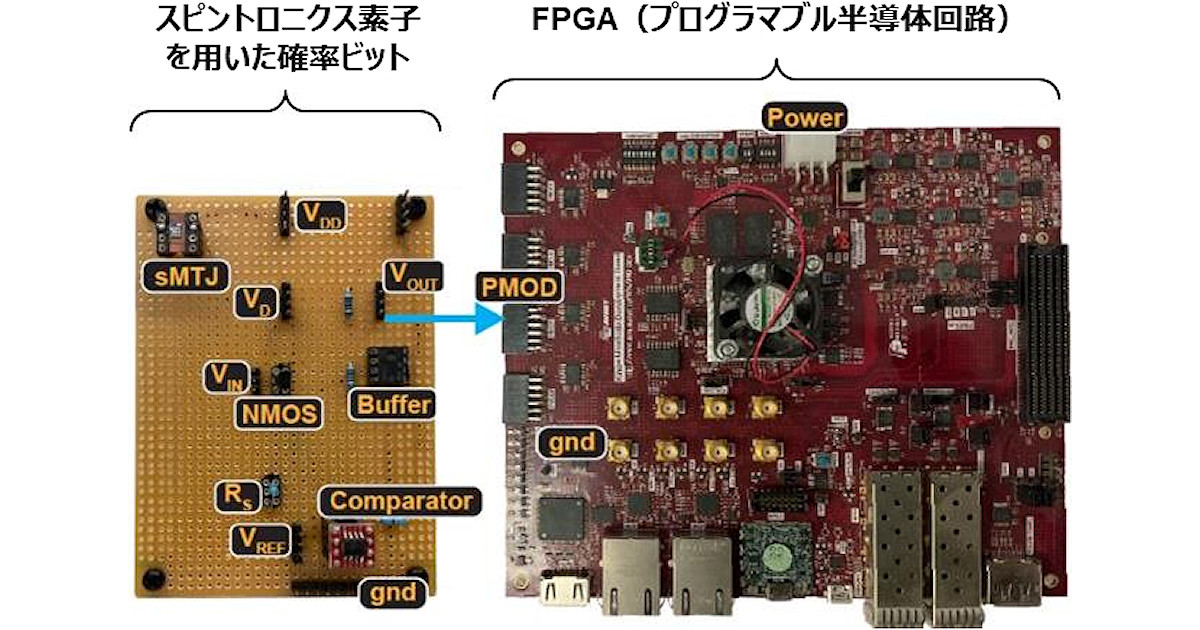

東北大、スピンとFPGAを用いて高性能・省電力「P」コンピュータを実証

東北大学は、スピントロニクス素子とFPGAを用い、組み合わせ最適化問題などで威力を発揮する「確率論的(P)コンピュータ」を開発し、優れた演算性能と電力効率を明らかにしたと発表した。

| D:Pとは「確率論的」の意味で、量子コンピュータとはまた違う概念のコンピュータなのです。 |

龍谷大、独自3D ICを用いたニューロモルフィックシステムで文字認識の学習に成功

龍谷大学は、大型コンピュータが必要とする多大な集積回路と同等の機能を、アモルファス金属酸化物半導体3D ICとして1チップ化できる手法を開発したことを発表した。

| D:半導体の微細化というムーアの法則が執着を迎えつつあるので、新概念のコンピューティング技術が模索されています。その1つが、半導体の3次元化だそうです。 |

理科大、AIと物理モデルを融合しEV性能で重要な保磁力のメカニズムを解析

東京理科大学は、AIと物理モデルを融合させた「拡張ランダウ自由エネルギーモデル」を用いて、電気自動車の駆動効率を決定付ける重要な磁気機能である「保磁力」のメカニズムを解析することに成功したと発表した。

| D:自然の中でまだわかっていない部分を、AIの力を借りることで解明するという研究成果が増えてます。自然は、人間の頭脳だけでは答えを導き出せない謎をいくつも備えているということなんですね。 |

九大、青色LED光を紫外線UVB光にアップコンバージョンする材料を開発

九州大学は、青色LED光を波長280nm~315nmの紫外線であるUVB光へとアップコンバージョンする色素材料を発見したことを発表した。

| D:低いエネルギーの波長の光をより高いエネルギーの波長の光に変換する材料を使えば、お得なわけです。 |

リチウムイオン電池の正極の安定化にバイオマス由来の添加剤が有効、JAISTなどが確認

北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)などは、微生物合成したピラジンアミン化合物が、リチウムイオン電池(LIB)の正極の安定化に有効であることを見出したと発表した。

| D:リチウムイオン電池に微生物が合成した添加剤を利用するとは、微生物ってやっぱりスゴイな。 |

ホンダ、安全運転支援システム「Honda SENSING」の次世代技術を発表

ホンダは、同社の安全運転支援システム「Honda SENSING」の進化型となる全方位版「Honda SENSING 360」と、Honda SENSINGのフラッグシップである「Honda SENSING Elite」に搭載予定の次世代機...

| D:一般道でも利用できる自動運転機能を、2020年代半ば以降に実現できる技術から搭載していくとのこと。う~ん、早いところクルマに乗って寝たまま移動したい! |

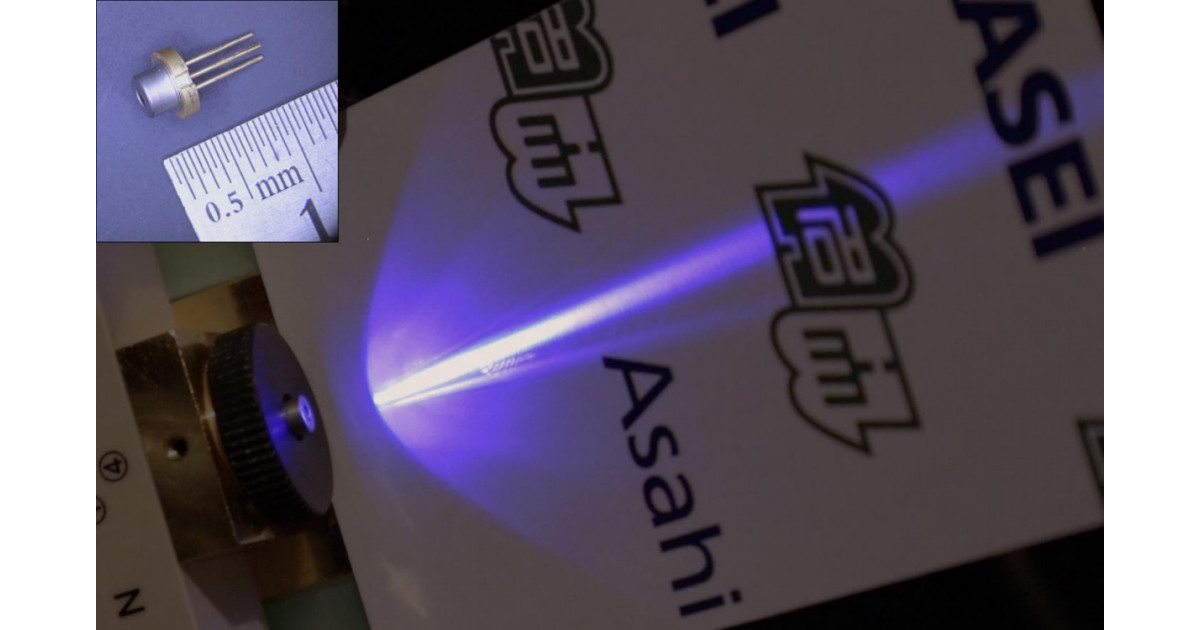

名大など、UV-C帯域274nmの深紫外半導体レーザーの室温連続発振に成功

名古屋大学(名大)と旭化成は11月25日、より実用性のある直流電源による、UV-C帯域の274nmの深紫外半導体レーザーの室温連続発振に成功したと発表した。

| D:用途は精細加工、殺菌などの医療応用、DNAの分析といったバイオ系などですが、つい武器に使えないかとか妄想させられてしまうのが、レーザーの魅力ですw |

天地人、衛星データとAIを活用した水田から排出されるメタンの推定法を開発

天地人は11月25日、衛星データを活用し、気候変動の第2の要因であるメタンの水田からの排出量を推定する独自手法を開発したことを発表した。

| D:本当に何でもわかるようになってきた感じで、衛星データ恐るべし。そのうち、家の中で何をしているのかまで観測されてしまわないか心配w |

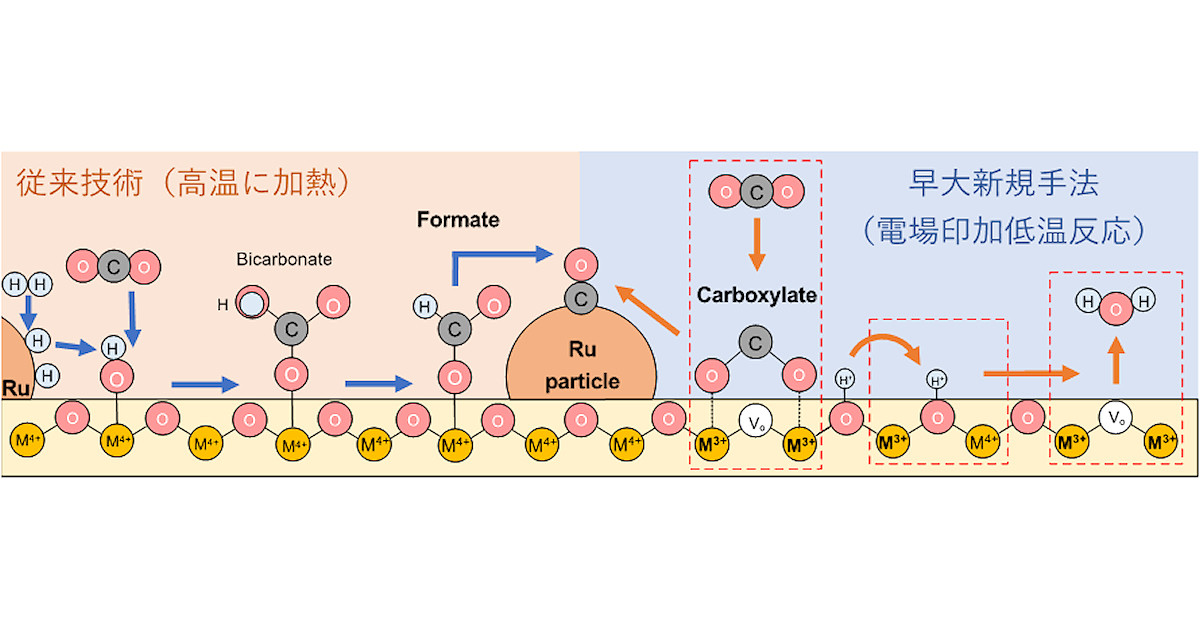

早大、700℃以上が必要な二酸化炭素から一酸化炭素への転換を100℃台で実現

早稲田大学は11月30日、従来700℃以上が必要だった二酸化炭素から一酸化炭素への化学的転換を、100℃台という低温で実現可能にする新しい材料とプロセスを明らかにしたと発表した。

| D:およそ600℃の省エネ化を達成。CO2をズンドコ回収してズンドコ資源にしちゃってください! |

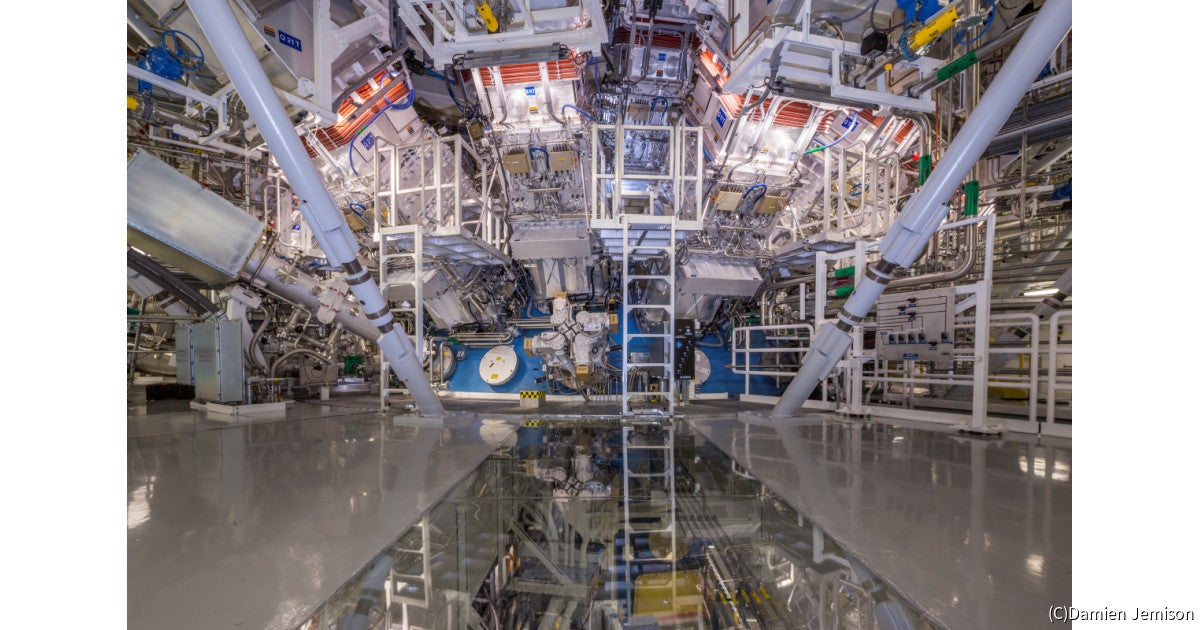

核融合反応数を3倍に向上させる手法、阪大が開発

大阪大学(阪大)は世界最大級のレーザー装置「NIF」を用いて、磁場を使用する新方式「磁場支援型レーザー核融合」の実証に成功したと発表した。

| D:特に赤く塗ったわけではないようですが、これまでの3倍になりました! |

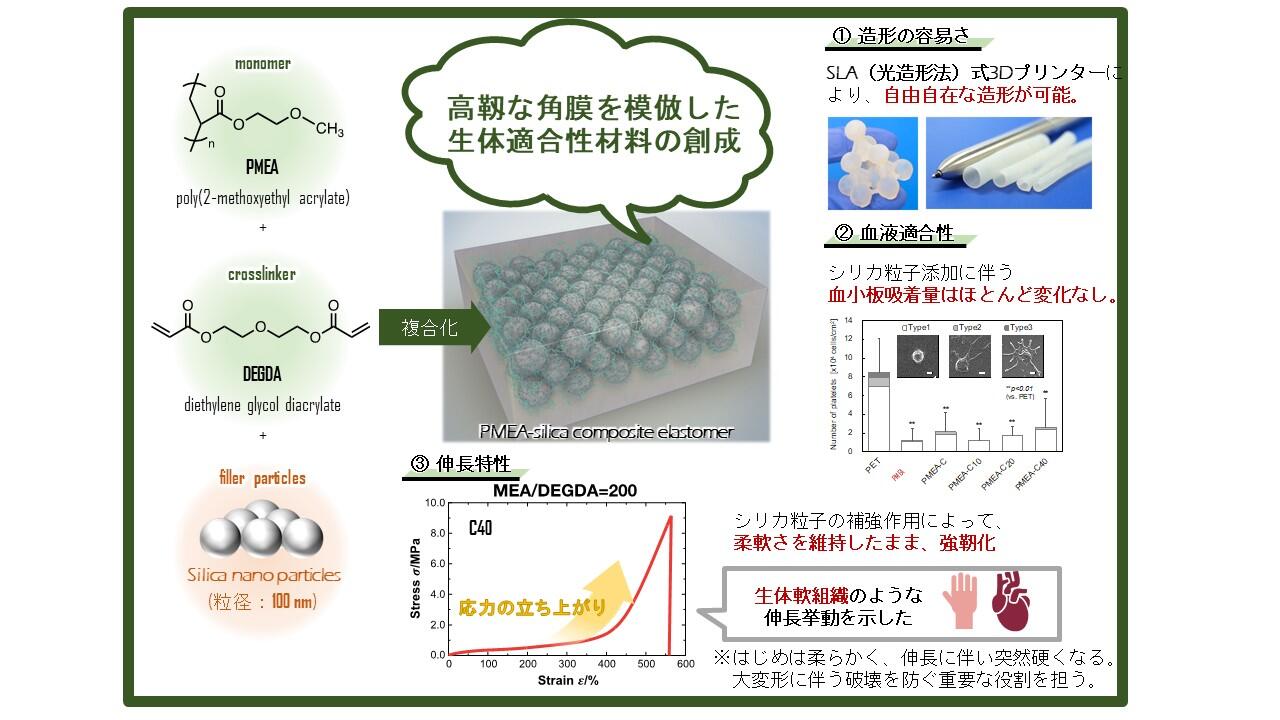

血管に代わる!柔らかくてよく伸びて強い生体適合性材料の開発

国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学大学院工学研究科の三宅 大輝 博士前期課程学生、竹岡 敬和 准教授らの研究グループは、血液と接触する医療器具等に利用され、粘着質であり成形加工が難しいため用途が限定されている血液適合性ポリマーであるP...

| D:老後はいろいろと人工物と交換したり機器を追加したりして、サイボーグ化が進むけど、それはそれで楽しみな感じもw |

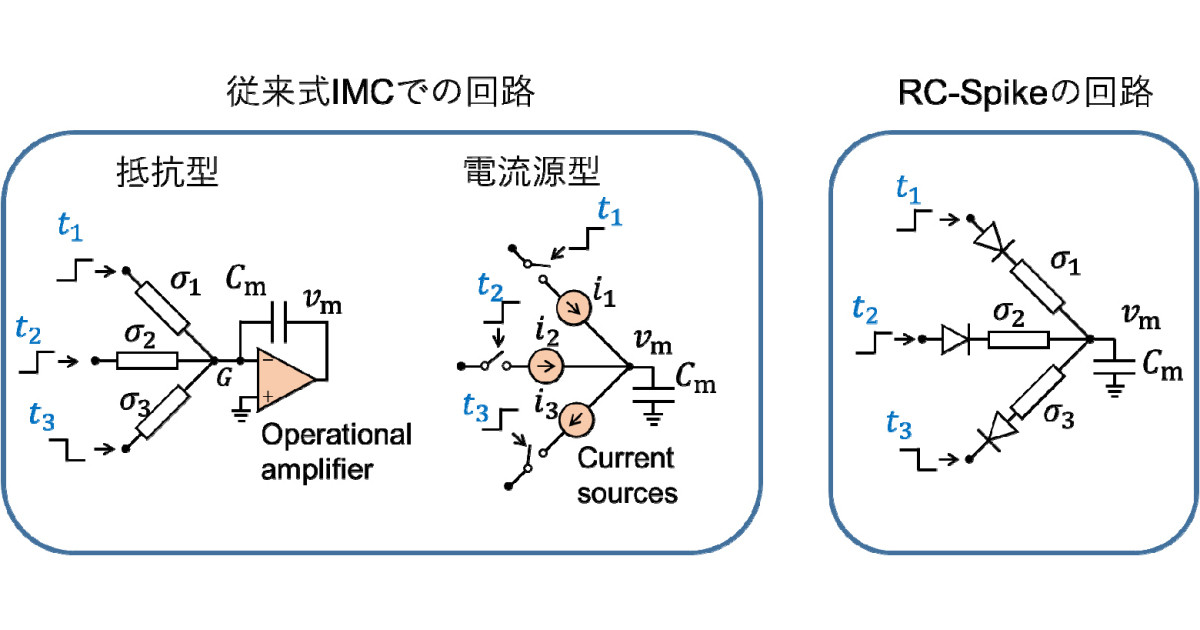

千葉工大、低消費電力型深層学習用回路を高性能化する「RC-Spike」を考案

千葉工業大学(千葉工大)は、スパイキングニューラルネットワーク(SNN)を用いることで、アナログ演算回路を高性能化する仕組み「RC-Spike」を考案したことを発表した。

| D:現在の人工知能(深層学習)は消費電力が多いのが大きな課題。その解決方法に、専用のハードウェアを設計するという方法がありますが、その設計に初めての試みが採り入れられました。 |

横浜国大、3Dプリンタを用いて3次元かつフレキシブルな配線の作製に成功

横浜国立大学(横浜国大)は、3Dプリンタを用いて、導電性を有するフレキシブルな3次元造形物(3次元フレキシブル配線)を作製することに成功したと発表した。

| D:ムーアの法則が限界を迎えつつあるのですが、その解決手段の1つが、回路の3次元化です。そして、ウェアラブルデバイスも考慮してフレキシブルな配線が開発されました。 |

CO2を外部電位のスイッチ1つで選択的に吸着・離脱できることを早大が理論的に解明

早稲田大学(早大)は、構造を制御した固体酸化物材料に外部から電位を与えることで、二酸化炭素をスイッチ1つで選択的に吸着および脱離させられることを理論的に明らかにしたと発表した。

| D:これまでの海外で研究が進む溶液を用いたCO2回収だと、集めたCO2を再資源化したり貯留したりするために放出する段階でかなりのエネルギーを必要とすることが欠点となっていました。が、その心配のない技術を開発できる可能性があることが理論的に証明されました。 |

東工大、静電アクチュエータの出力を1000倍にできる有機強誘電材料を開発

東京工業大学(東工大)は、静電アクチュエータの出力を従来と比べて1000倍にできる有機強誘電材料(強誘電ネマチック液晶)を開発したことを発表した。

| D:従来の静電アクチュエータに比べて出力を1000倍にしちゃうって、とんでもないパワーアップじゃないですか! |

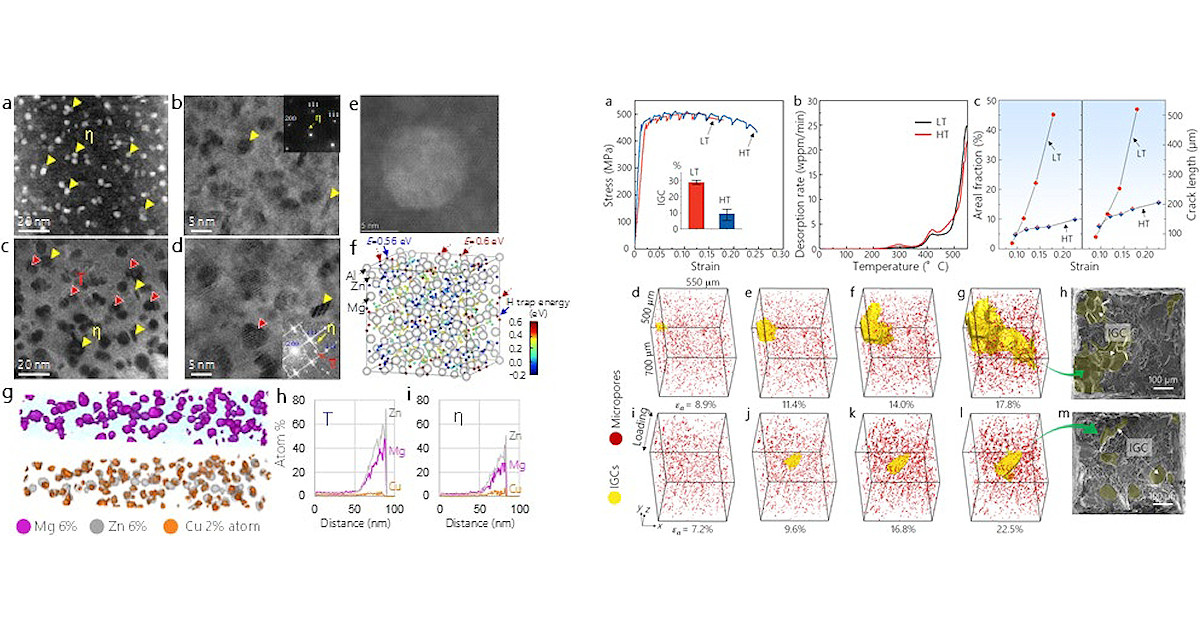

九大など、アルミニウムの強度向上を実現する「Tナノ粒子」を発見

九州大学(九大)などは、原子レベルのシミュレーションを行い、ナノ粒子「T相(Tナノ粒子)」がその内部に水素を強力かつ大量に吸蔵できることを発見したと発表した。

| D:ここ100年の鉄鋼とアルミニウムの強度を比較した場合、鉄鋼はグングンと向上しているのですが、アルミニウムはあまり向上してないそうです。が、今回、強度向上のための秘密兵器が発見されました! |

【記者発表】海面に着水したUAVによる深海底観測に成功~船やブイに依存せず、高速・高効率・リアルタイムな観測へ~

#東大生研 の横田 裕輔 准教授、横浜国立大学の平川 嘉昭 准教授、株式会社スペースエンターテインメントラボラトリーは共同で、UAV搭載用の海底通信装置を開発し、海面に着水したUAVと深海底との音響通信および測距に成功しました。 船に比べて...

| D:地震のメカニズムの調査や、そのほか科学的な探査、海底下の鉱物資源採取などでにおいて、詳細な海底地形図は必要です。日本は、排他経済水域が世界第6位の広さがあるので、従来の船舶やブイなどを用いた観測よりも、機動力が大幅に高い無人水上飛行機を使えるようになれば、とても便利です! |