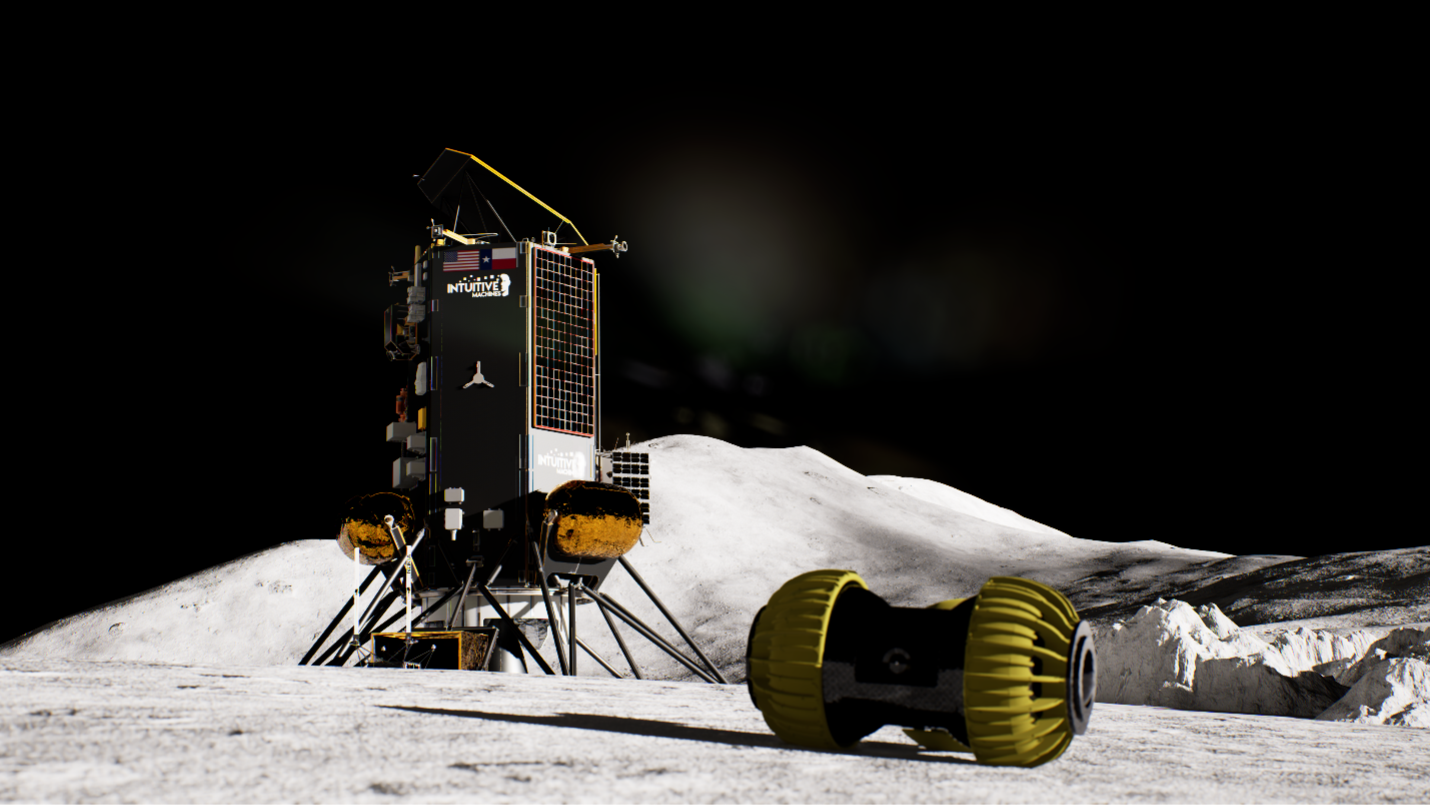

月面探査車YAOKI、Intuitive Machines社の月着陸船で月の南極に送り込む契約を締結 | YAOKI

月着陸船を開発している米Intuitive Machines社と月輸送に関する契約を締結したことを発表しました。同社の2回目の月輸送ミッション(2023年後半を予定)で、月着陸船Nova-CにYAOKIを乗せ、月の南極に送り込みます。

| D:日本の月面探査車開発メーカーといえば、現在、世界初の民間月着陸船「HAKUTO-R」を月に向けて飛行させているispaceです(タカラトミーとJAXAが共同開発した世界最小の変形型月面探査車「SORA-Q」も一緒に月に向かっています)。日本には、ほかにも月面探査車の開発メーカーがあったんですね。2023年後半打ち上げ予定のIntuitive Machines社の月着陸船の2号機で運ばれるようです。 |

屋根上太陽光発電と電気自動車用蓄電池の併用でCO2排出76%減を発展途上国インドネシアで実証 持続可能社会を目指す世界のひな型に

【本学研究者情報】 〇環境科学研究科 准教授 小端拓郎研究室ウェブサイト 【発表のポイント】 公平で持続可能な世界の実現には、発展途上国の発展ポテンシャルの実現と急速な脱炭素化の両立が課題となる。 屋...

| D:日本にも屋根に太陽光発電を載せてる家はいっぱいあると思うし、プラグインハイブリッド車を所有してたり、家庭用蓄電システムを備えてる家もあると思うんですけど、そこまでCO2排出を削減できるならいいんですけど、実際のところ、どれだけ減らせるんですかね? |

スマートフォン接続型VR用ヘッドマウントディスプレイのプロトタイプを開発

シャープは、約175gの超軽量ボディと高精細映像を実現した、スマートフォン接続型のVR(仮想現実)用ヘッドマウントディスプレイのプロトタイプを開発しました。

| D:約175gの超軽量ボディだそうです。ヘッドマウントディスプレイは軽い方がいいですもんね。 |

AFEELA | Page not found

| D:ソニーとホンダがタッグを組んだEVブランド「AFEELA(アフィーラ)」。米国で開催の世界最大の家電展示会「CES」でプロトタイプをお披露目しました。 |

山岳トンネル工事におけるロックボルト遠隔打設専用機「ロボルタス™」を開発 | ニュース | 大林組

山岳トンネル工事におけるロックボルト遠隔打設専用機「ロボルタス™」を開発

| D:トンネル工事で掘削したばかりのところを構造を維持するために打設するのがロックボルトだそうですが、この車両型ロボット、ごつくて武器感ありまくりで、2門の大砲をぶっ放して、トンネルを掘り進んでいくような雰囲気です。 |

-に採択されました-2-1.png)

JAXA 「高頻度往還飛行型宇宙輸送システム」事業コンセプト共創活動の実施事業者に決定 - NEWS | 株式会社SPACE WALKER

株式会社SPACE WALKER(本社:東京都港区、代表取締役CEO:眞鍋 顕秀、以下、スペースウォーカー)は

| D:かつて日本にもスペースシャトルの開発計画がありましたが、中止になりました。それが、現在の日本での宇宙ベンチャーの隆盛もあって、JAXAが再びやる気を出したみたいです! 「高頻度往還飛行型宇宙輸送システム」事業コンセプト共創活動の実施事業者として、有翼型再使用型スペースプレーンの開発を目的として設立されたベンチャーのSPACE WALKERと契約をしたようです。 |

https://tenchijin.co.jp/pressrelease/1319/

| D:衛星で地表の温度を調べ、それと市が保有する漏水や管路のデータを組み合わせると、家1軒ごとに水道管が凍結しているかどうかがわかるとのことです。 |

室温で量子輸送可能な2.8 nmのカーボンナノチューブトランジスタ | NIMS

室温で量子輸送可能な2.8 nmのカーボンナノチューブトランジスタ~熱・応力誘起らせん構造転移による金属CNT内半導体ナノチャネルの実現~NIMSを中心とする国際共同研究チームは、透過型電子顕微鏡 (TEM) 内高精度ナノマニピュレーション...

| D:宇宙(軌道)エレベーターのケーブルとして利用可能な引っ張り強度を持つとされるカーボンナノチューブ。ねじりを加えると電気の流れ方が半導体になるそうで、それを利用してわずか2.8ナノメートルのトランジスタを開発したそうです。 |

アイシン、愛知県刈谷市で「子どもの車内放置検知システム」の実証実験を開始

アイシンは、愛知県刈谷市および市内の幼稚園などの3施設と連携し、「子どもの車内放置検知システム」の実証実験を開始したことを発表した。

| D:せっかくこの世に誕生した命を、うっかりで失うのはいたたまれないですから、技術で早く何とかしてほしいです。 |

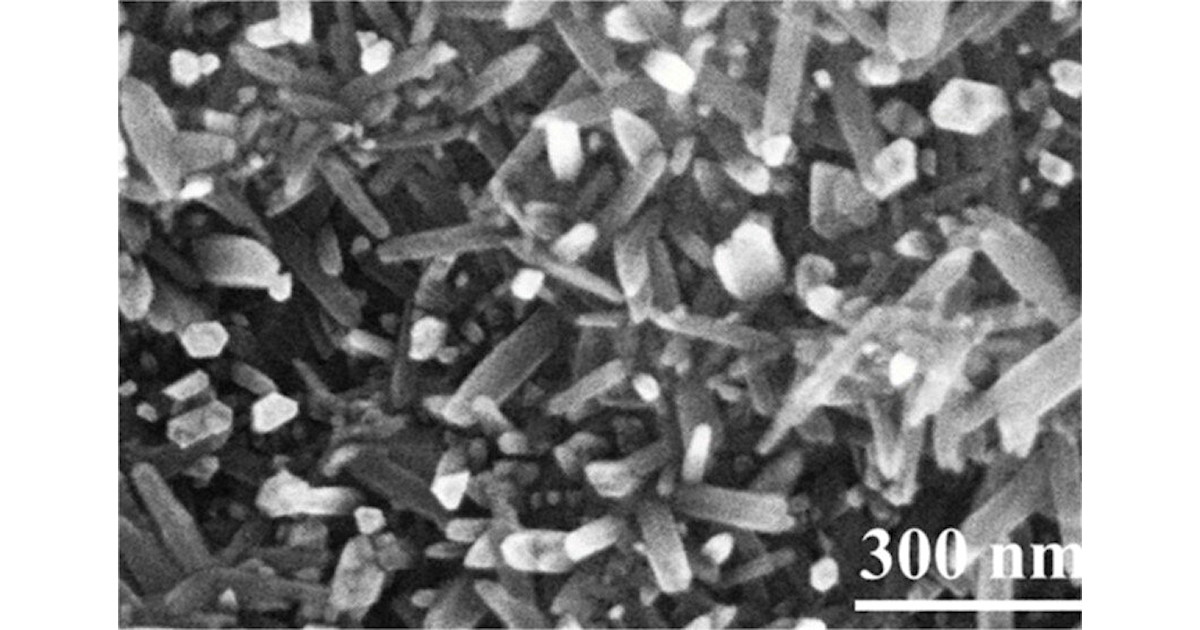

東大、接着剤無しで亜鉛めっき鋼とプラスチックを強固に接合する技術を開発

東京大学は、亜鉛めっき鋼を熱水に浸漬することで亜鉛めっきの表層に無数のナノスケール針状構造を作製し、そこに溶融した樹脂を流し込むことで、亜鉛メッキ鋼とプラスチックを接着剤無しで強固に接合する技術を開発したと発表した。

| D:鋼材に塗布された数十マイクロメートルの厚さの亜鉛めっき表面に、数十ナノメートルの深さの浅い傷をいっぱいつけて、そこにプラスチックを流し込むことでがっちり接合させてしまうという、ナノテクノロジーなのです。 |

高電流密度で二酸化炭素から多炭素有機化合物の再資源化を高速化、阪大が成功

大阪大学(阪大)は12月19日、高速度(高電流密度)で二酸化炭素から多炭素有機化合物を合成することに成功したと発表した。

| D:今、日本国内に限っても、猛烈な勢いでCO2の再資源化技術の研究発表が相次いでます。これらが早期に実用化され、温暖化を食い止められることを期待したいですね^^ |

新潟大など、観測値の少ないガーナでの水害をSAR画像などから高精度に予測

新潟大学は、数値計算モデルとSAR衛星画像から判定した浸水範囲を用いて、ガーナ共和国で2020年に発生した洪水を再現し、温暖化後の環境下におけるガーナ北東地域の浸水面積の変化を予測した結果、その浸水域はSAR画像と良好に合致したことを発表し...

| D:これまでの水害予測技術では河川の流量データなどが必要だったのですが、アフリカではそうしたデータが取得されてないので、人工衛星からの合成開口レーダー(SAR)画像を用いて推測する技術が開発されました^^ |

古典と量子では機械学習モデルの構築に有意差がある、凸版印刷が実証

凸版印刷は、古典と量子の2種類の機械学習モデルを比較した結果、両者の学習モデル構築過程に有意差があることを証明できたことを発表した。

| D:印刷業界も大変ですから、いろいろなことをやってるんですよね~。 |

新東名高速道路の全線開通を2027年度に見直し NEXCO中日本が発表

NEXCO中日本は、現在建設中の「E1A新東名高速道路(海老名南JCT~御殿場JCT間)」に関する第5回連絡調整会議を開催し、2023年度内を見込んでいた同高速道路の全線開通予定時期を、2027年度に見直したと発表した。

| D:新東名高速道路の開通予定が2027年に延期になってしまいました。新東名の小山スマートICが開通すると、富士スピードウェイが目の前なんですよねー^^ |

国内初 建設用3Dプリンティングに適用可能な環境配慮コンクリートを開発 | 大成建設株式会社

国内初 建設用3Dプリンティングに適用可能な環境配慮コンクリートを開発のページです。大成建設株式会社は「人がいきいきとする環境を創造する」というグループ理念のもと、自然との調和の中で安全・安心で魅力ある空間と豊かな価値を生み出し、次世代のた...

| D:3Dプリンティングによる建物の建設が少しずつ始まってます。 |

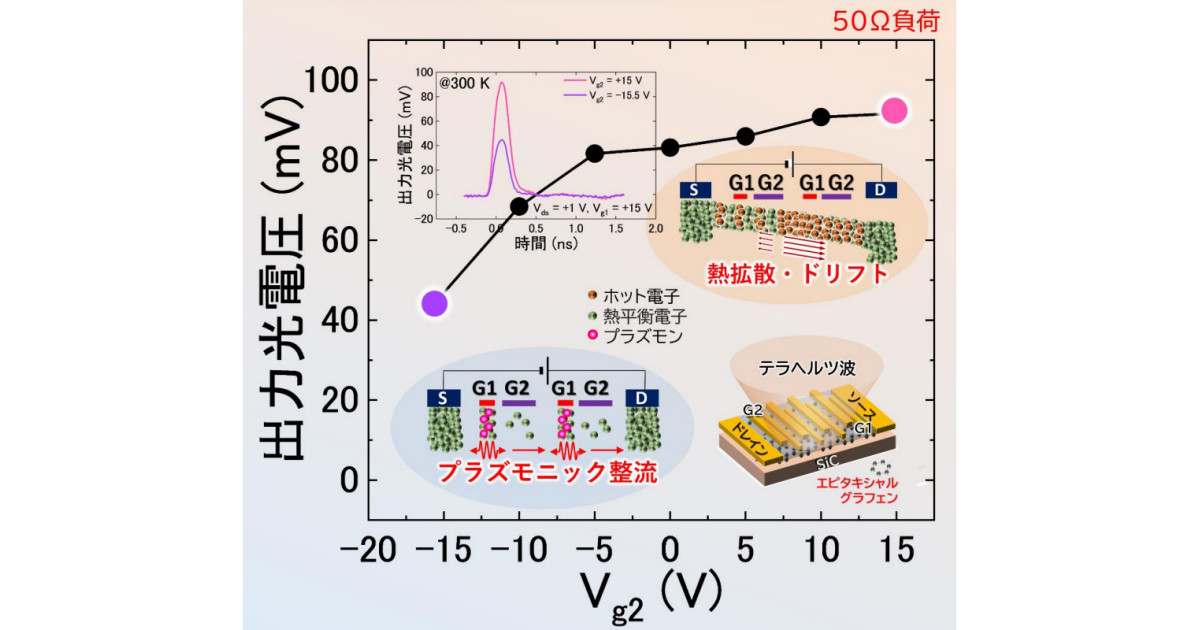

室温下の高速高感度テラヘルツ検出素子実現にグラフェンが有用 東北大など

東北大学と理化学研究所は、グラフェンを使って、室温で動作する高速応答かつ高感度なテラヘルツ波の検出に成功したと共同で発表した。

| D:今は5G通信が普及しつつあるところですが、将来の6Gや7Gといった次世代の超高速通信を実現するには、テラヘルツ波を扱えることがカギとなるようです。 |

3C-SiCの熱伝導率はダイヤモンドに次ぐ高さ 大阪公大などが実証

大阪公立大学などは、結晶形が立方晶のSiCの半導体材料「3C-SiC」の自立基板が、500W/m・K超というダイヤモンドに次ぐ高い熱伝導率を示すことを実証したと発表した。

| D:SiCとは炭化ケイ素のことで、ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ物質です。SiCの結晶にはいくつかのタイプがあるのですが、3C型は熱伝導率がダイヤモンドの次に高く、非常に優れた物質であることが確認されました! |

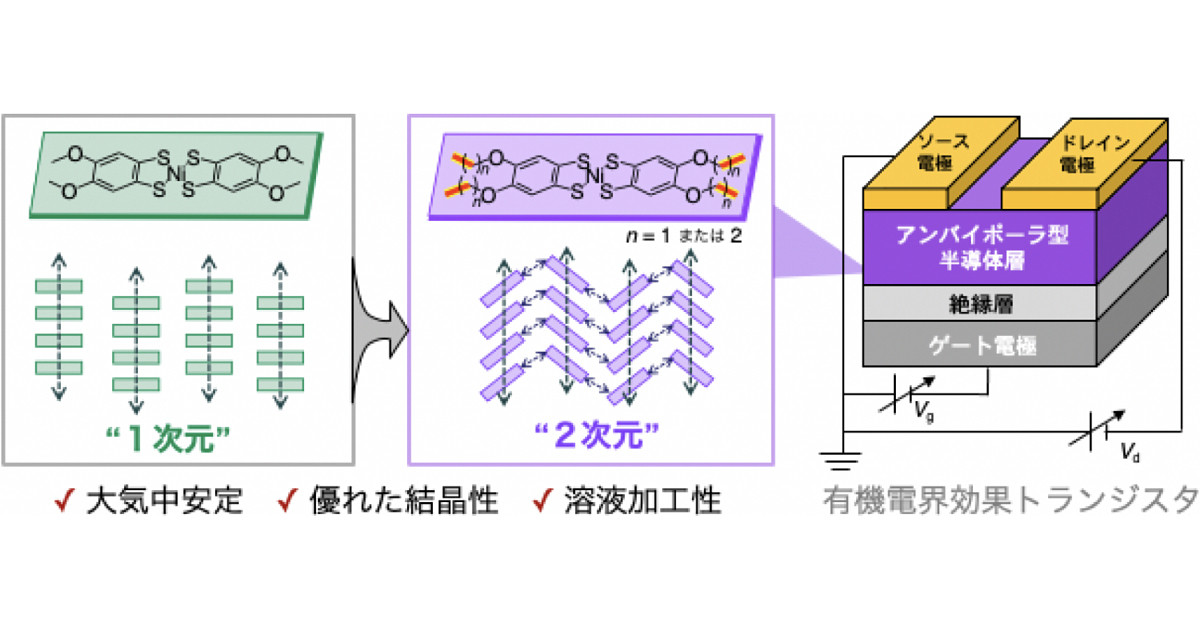

東大など、低分子を用いたアンバイポーラ型半導体材料を開発

東京大学(東大)などは、分子量のそろった低分子材料を用いて大気下で安定な、ホールと電子の双方を流すことのできる「アンバイポーラ型半導体材料」の開発に成功したことを発表した。

| D:ウェアラブルデバイスなど、柔らかいコンピューターを作る基礎となる有機半導体のお話です。そのうち、衣服そのものがコンピューターとなるかもしれません^^ |

PFN、新型ディープラーニング・プロセッサ「MN-Core 2」を発表

Preferred Networks(PFN)は12月14日、深層学習を高速化するディープラーニング・プロセッサ「MN-Core 2」を発表した。

| D:ディープラーニングって、ソフトウェアで実行すると、電力消費量が多いんですよね。そこで専用のハードウェアが開発されるようになってきたのですが、PFNからその新型が発表されました。小型で電力消費量が少なく、性能も向上しているそうです。 |