NEDOなど、FAST材を用いた熱電発電モジュールで小電力路車間通信に成功

新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)などは、熱電材料「FAST材」を適用した熱電発電モジュールにて、照明器具の排熱で発電した電力による小電力無線路車間通信に成功したと発表した。

| D:資源として豊富な鉄・アルミニウム・シリコンだけを利用した熱電材料「FAST材」を使って路肩の証明器具の排熱を利用して発電した電力で路車間通信に成功したそうです。今後、IoT社会が進展していった時、こうした無駄に捨てられている熱で発電できる環境発電が重要になってきます。 |

モルフォ、スパコン「富岳」の深層学習の推論時間を従来比約19.2倍に向上

モルフォは、スパコン「富岳」を用いた「高解像度銀河形成シミュレーション」の高速化プロジェクトにおいて、シミュレーションに用いられる推論時間の約19.2倍の高速化を達成したと発表した。

| D:日本が誇る世界屈指の性能を有するスパコン「富岳」ですが、ディープラーニングの推論時間が、モルフォ製の深層学習推論エンジン「SoftNeuro」を利用すると、富岳標準の「TensorFlow」に対して約19.2倍、電力消費量は約93%を削減できるそうです。やっぱり、コンピュータはプログラム次第なんですねぇ。 |

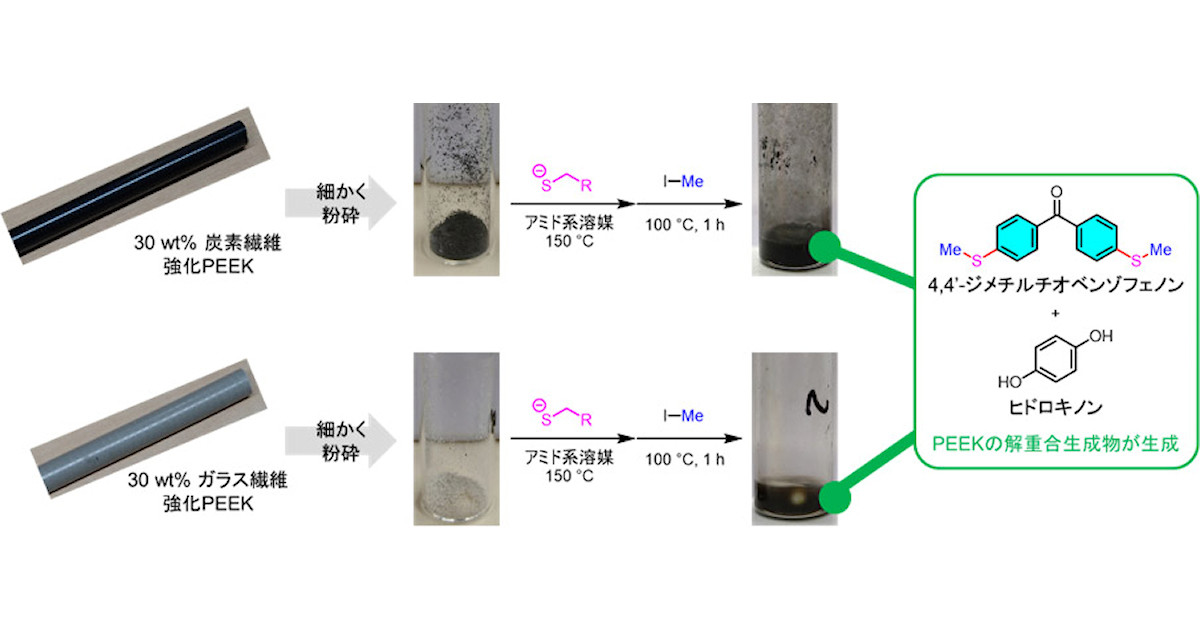

産総研、スーパーエンプラをモノマー単位に分解可能な解重合法を開発

産業技術総合研究所(産総研)は、スーパーエンジニアリングプラスチック(スーパーエンプラ)「ポリエーテルエーテルケトン」(PEEK)をモノマー単位へと分解できる解重合法を開発したと発表した。

| D:強度がある、熱に強い、種類によっては薬品耐性もある頼もしいスーパーエンジニアリングプラスチックですが、その頑健さが仇となって、化学的なリサイクルが困難という。そんなスーパーエンプラの一種である「ポリエーテルエーテルケトン」を分解できる技術が開発されました。 |

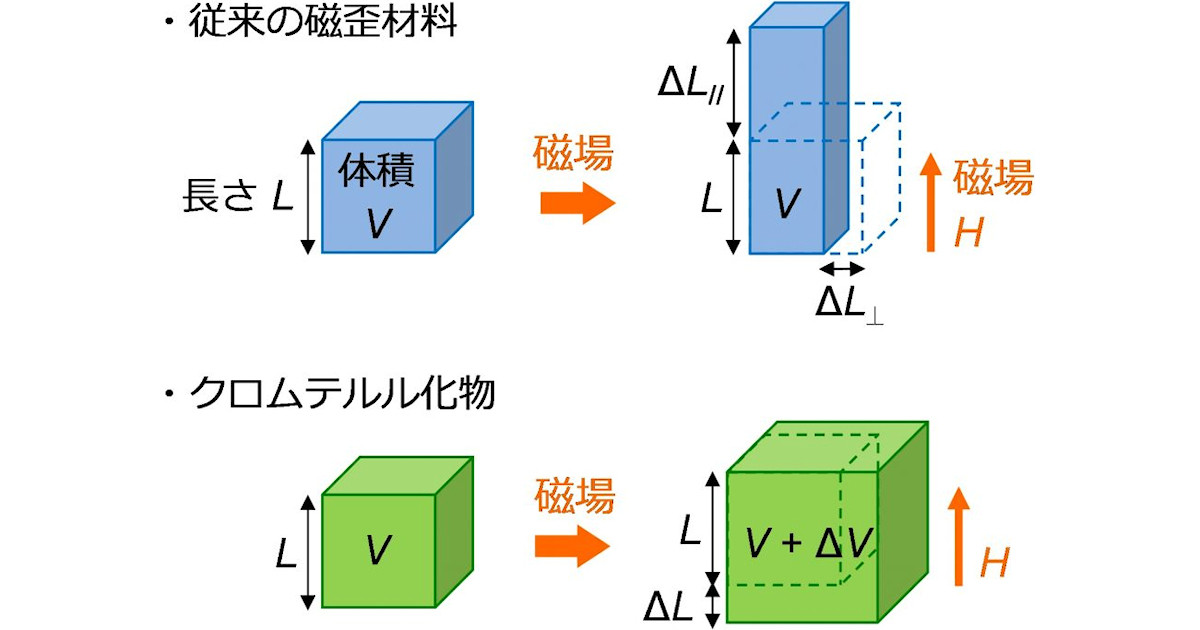

名大など、磁場で体積が大きく膨張する従来にない超磁歪材料を発見

名古屋大学などは、室温を含む幅広い温度領域において、磁場を加えることで体積が大きく膨張するクロムテルル化物の焼結体を発見したと発表した。

| D:世の中、磁場で変形する物質「超磁歪材料」があるそうですが、これまでの同材料は、縦方向が伸びたら横方向は縮むという具合で体積変化はあまりなかったそうです。しかし今回、体積が大きくなるという特性を持った超磁歪材料が発見されました。 |

東北大、電子スピン波を材料によらず観測できる汎用的な手法を構築

東北大学は、従来は光学的手法でしか検出できなかった「電子スピン波」を電気的に観測できる新たな原理を確立し、さまざまな材料において同波を観測するための基盤技術を構築することに成功したと発表した。

| D:増大化する一方のコンピューターの消費電力を抑える技術として、電子のスピンを用いて情報を伝達するスピントロニクスの研究開発が進んでいます。電子スピン波とは、電子単体のスピンの話ではなくて、たとえば横一列に並んだ電子のスピンの向きがすべて揃って次々と次の列に電子に伝わっていくことで、波のように見えるというものなのです。 |

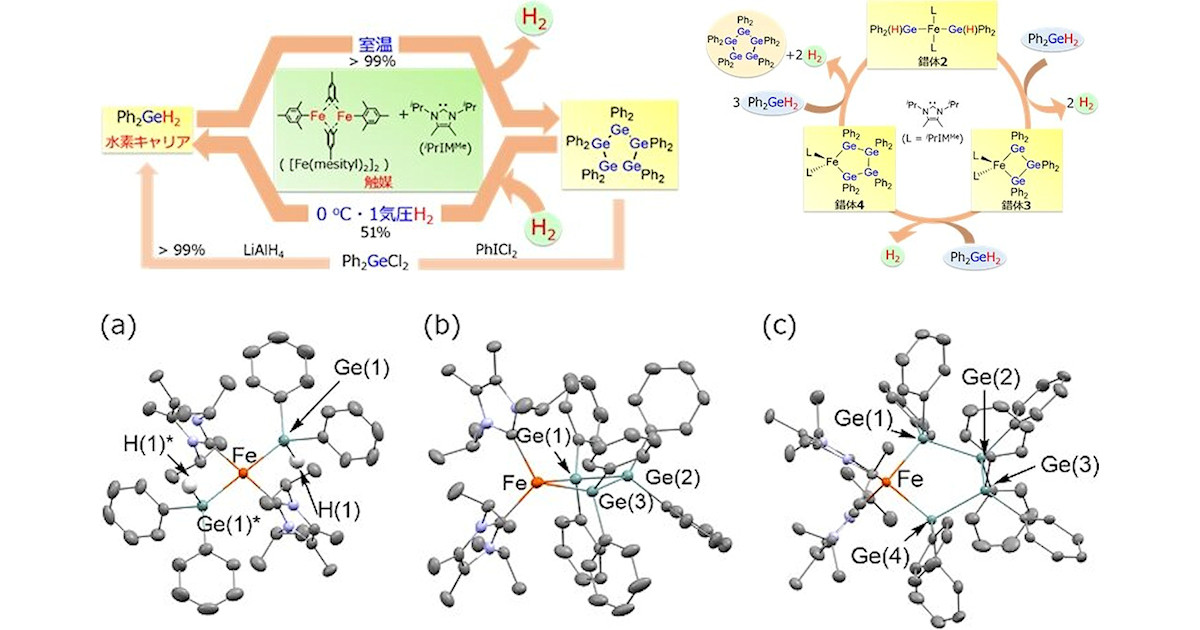

東大生研、毒性のないゲルマニウム水素化物を用いた水素発生・貯蔵法を開発

東京大学(東大)は、「ゲルマニウム水素化物」を水素キャリアとした化学的水素生成・貯蔵・運搬技術を開発することに成功したと発表した。

| D:水素社会を実現するには、常温常圧では気体のためにかさばって仕方がないところをどう効率良く運搬・貯蔵を行うか、それと同時にどう効率良く生成するかが重要です。そこでゲルマニウム水素化物を利用する方法が考え出されました。 |

JAXAと国交省、災害時の港湾施設の状況把握に関する衛星活用で協定締結

宇宙航空研究開発機構(JAXA)と国土交通省港湾局(港湾局)の両者は1月20日、同月5日に人工衛星画像データの活用に関する協定を締結し、今後災害が発生した場合はこの取り組みを活用して、港湾施設の被害状況を迅速に把握し、港湾機能の早期復旧に努...

| D:JAXAと国交省港湾局が、港湾施設が地震や風水害などで被災した際、津波や高潮などで人手での現地調査が難しい場合に、衛星画像で状況把握をするということで協力関係が締結されました。しかし、どんどん地上の観測精度が上がっているから、そのうち犯罪や事故の発生した瞬間まで衛星で撮影できるようになるかも? |

光から変換した熱を用いて触媒として高活性に機能する3次元ナノ材料、近大が開発

近畿大学(近大)は、安価な化合物を用いて簡便な手法で合成した3次元ナノ材料が、光を熱に効率的に変換し、またその熱を用いて触媒として高活性に機能することを明らかにしたと発表した。

| D:基板表面にナノサイズの突起をいっぱい生やしたナノ剣山こと「ナノワイヤーアレイ」を作り上げると、光を効率良く吸収してそれを熱に替えることができ、その熱を使って触媒として機能できる「フォトサーマル触媒」というものを作れるのだそうです。 |

北大、イカと合成高分子を組み合わせた高耐破壊性の複合ゲルを開発

北海道大学(北大)は、イカの外套膜に合成高分子を複合化することで、外套膜の筋肉が持つ異方的構造を反映した力学特性による高い耐破壊性を持った複合ゲルを開発したと発表した。

| D:イカリング部分に合成高分子を染み込ませて、これまでのものよりも頑丈さを持ったハイドロゲルを造り出すことに成功したそうです。将来的には、人工軟骨や人工腱の実現を目指しているそうです。 |

分子研、磁石を用いてキラル結晶の左右を区別することが可能であることを確認

分子科学研究所(分子研)などは、キラルな結晶構造とスピン蓄積との関係を明らかにし、磁石の表面でキラリティを分別できることを実証したと発表した。

| D:分子によっては、右手と左手のように、構成する原子の種類や数、構造などは一緒なのですが、つながり方が鏡像の関係になっていて、右手型と左手型がある場合があり、キラル分子と呼ばれます。同じ分子なのに、右手型は薬になるのに、左手型は毒になるということがあるので、磁石を使って簡単に分別ができるようになるのは非常に有用なのです。 |

東大など、室温で反強磁性体の「量子トンネル磁気抵抗効果」を確認

東京大学(東大)などは、マンガンとスズからなる反強磁性体が、磁化を持たないにも関わらず、室温で「量子トンネル磁気抵抗効果」を示すことを発見したと発表した。

| D:年々コンピュータの電力消費量が増大しているため、待機電力を必要としない不揮発性メモリの研究が進んでいます。不揮発性メモリとして商用化が始まっているのが磁気抵抗メモリ(MRAM)で、現在はDRAMへの代替えが進められています。そして次にSRAMへの代替えも期待されていますが、その実現には、さらに2~3桁高速な処理速度0.1~1ナノ秒・周波数100GHz~1THzが必要です。そのため、現在のMRAMは強磁性体で作られていますが、反強磁性体で作る研究が進んでいます。 |

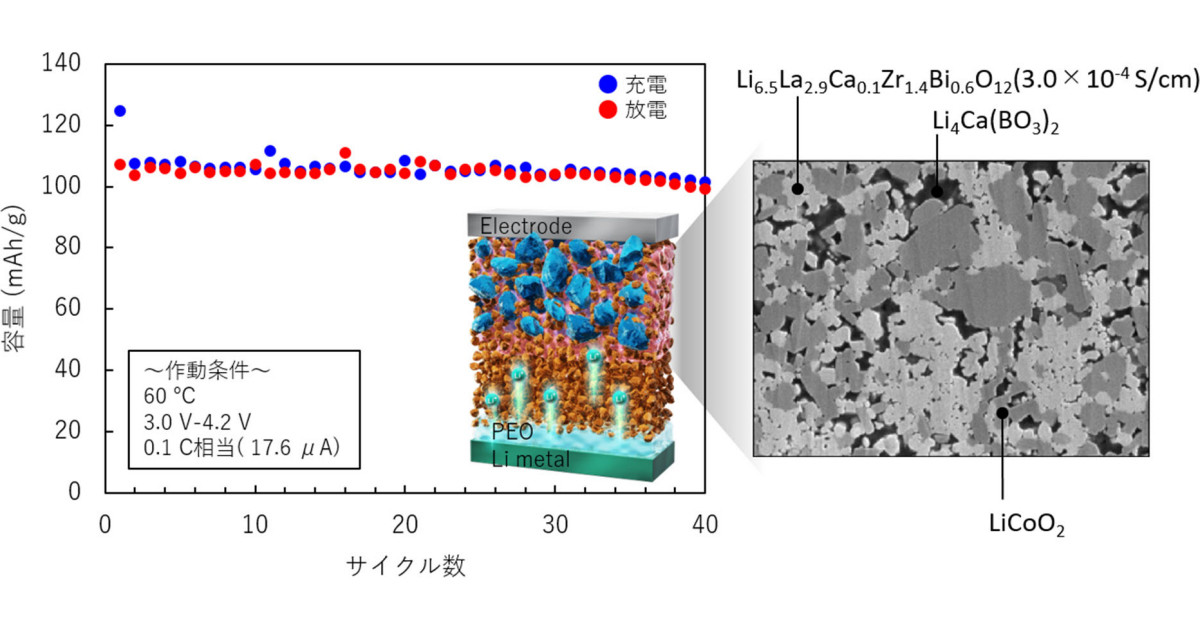

九大が酸化物系全固体電池の低温焼結製造を実現、優れたサイクル特性も確認

九州大学(九大)は、酸化物固体電解質(LLZ)において、従来は790~1230℃ほどあった焼結温度を750℃まで低温化することに成功したと発表した。

| D:全固体電池もいろいろと種類がありまして、今回は酸化物系の固体電解質を用いたものの話です。酸化物系固体電解質の課題は、その製造過程でこれまでは790~1230℃で焼結する際に電池性能が低下してしまうことだったそうです。そこで、40℃ほどですが低温化に成功、750℃で焼結することに成功したそうです。 |

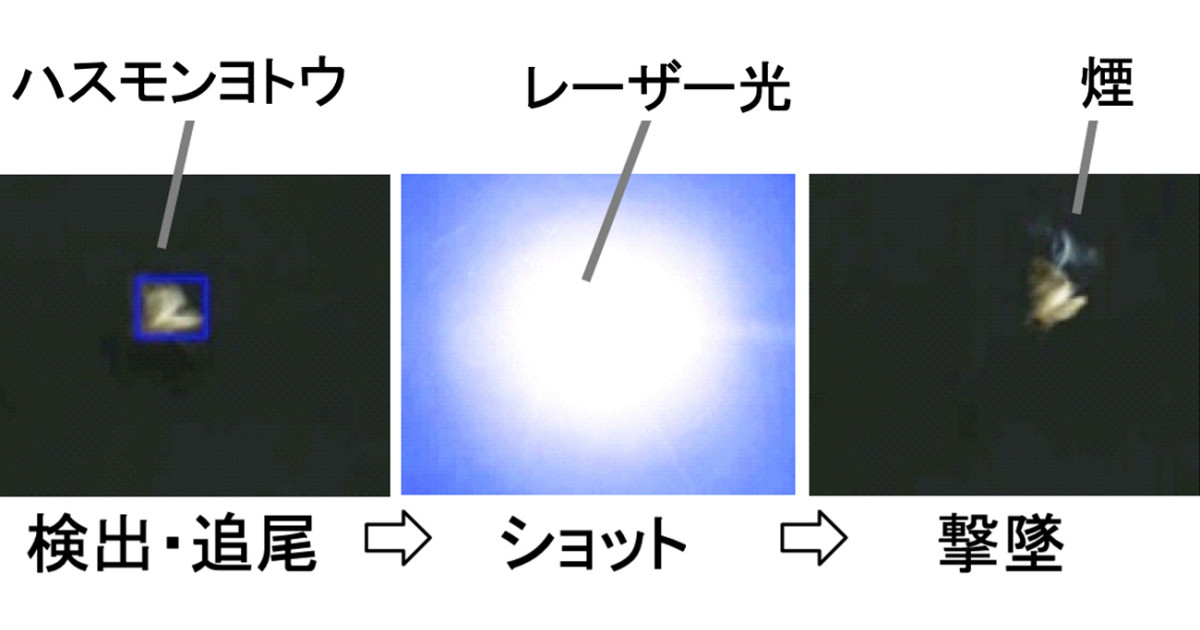

阪大、青色レーザーを使って農作物を荒らす蛾を撃墜する技術を開発

大阪大学(阪大)は、農作物に被害をもたらす蛾の急所が胸部や顔部であることを突き止め、画像検出して飛行中にレーザーで撃墜して駆除することに成功したと発表した。

| D:キャベツなどを食い荒らす蛾「ハスモンヨトウ」や、大群が通り過ぎた後は草1本すら残らないというアフリカや中東などの最悪の害虫「サバクトビバッタ」など、飛翔害虫の急所を見つけ、なおかつ画像検知で追跡してレーザーで急所を狙い撃ちして撃墜するというシステムが開発されました。格安で農地に設置してほしいですね。あと、窃盗犯とかも撃退できるもっと強力なレーザーも開発してみては? |

京大、高い蛍光指向性と高効率を両立したナノアンテナ蛍光体を開発

京都大学は、光吸収の少ない二酸化チタンからなる、指向性のある蛍光を放つ「ナノアンテナ蛍光体」の作製に成功したことを発表した。

| D:ナノテクノロジーによる新しい光源が開発されてます。ちょっとずつの進展だからわかりにくいのですが、段々とSFの世界が近づいてきているのがわかります。 |

富士通、台湾中央気象局で第6世代数値気象予報スパコンシステムを構築

富士通は、台湾交通部中央気象局において第6世代数値気象予報スパコンシステムを構築したことを発表した。

| D:富士通が理研と共同開発したスパコン「富岳」と同じプロセッサを使用しているということで、兄弟機って感じですかね。日本の技術が海外に評価してもらえるのは嬉しいことです^^ |

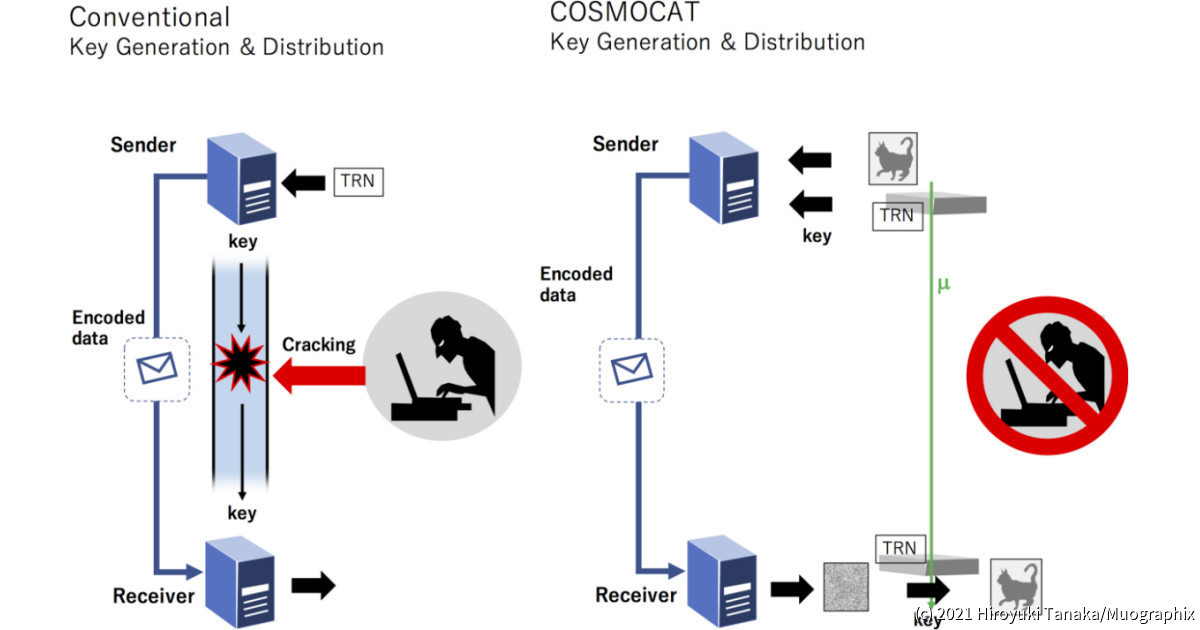

東大、素粒子ミューオンを用いた高セキュリティワイヤレス通信技術を開発

東京大学(東大)は、二次宇宙線「ミューオン」を利用した、送受信者間で暗号鍵のやり取りを必要としない高セキュリティワイヤレス通信技術「COSMOCAT」の開発したと発表した。

| D:なんと、宇宙からやって来る一次宇宙線が大気中の分子と衝突することで生成されるのが二次宇宙線の素粒子ミューオンです。いつ降り注ぐかは完全にランダムなので、近距離通信用の暗号鍵として使えるのだそうです。 |

核融合研など、核融合研究で生まれたプラズマ照射技術で高機能発光デバイスを開発

核融合研究所(核融合研)などは、プラズマを材料に照射する技術を半導体の材料加工に応用し、従来に比べて工程数を削減できる新たな加工技術を提示したことを発表した。

| D:100万分の1ミリというナノスケールの凹凸構造を作るのに、プラズマを1回吹きつけるだけという簡便かつ低コストな方法が開発されました。プラズマははっぱりすごいね。 |

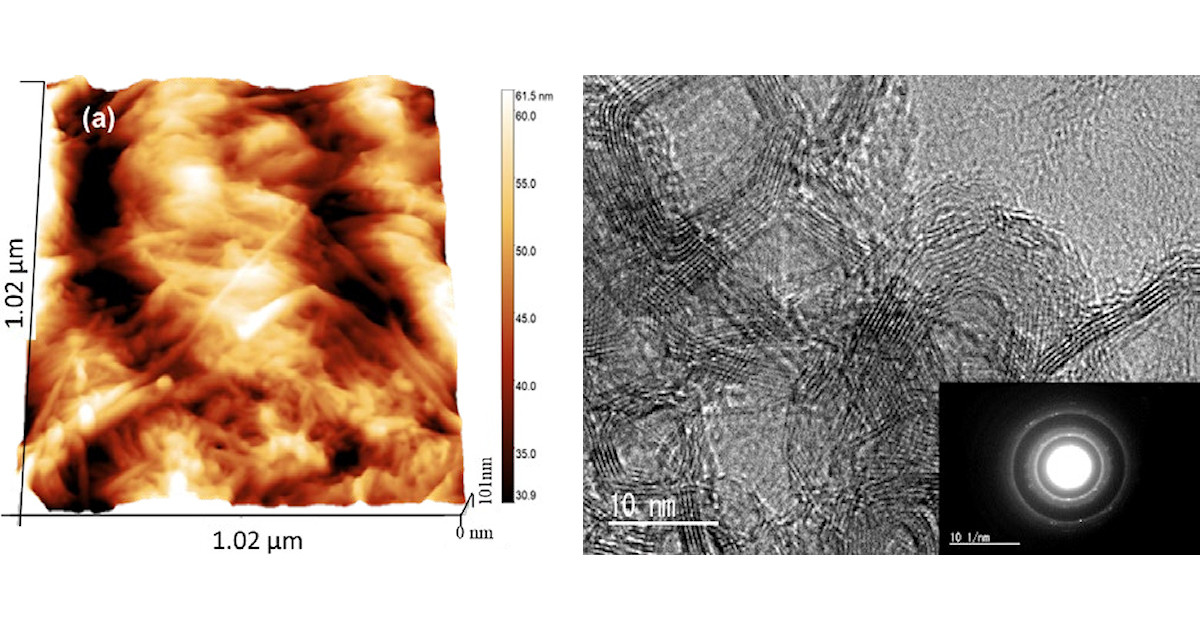

東北大、セルロースナノファイバーのシート材で半導体の作製に成功

東北大学は1月10日、セルロースナノファイバー(CNF)組織を制御したナノサイズのシート材に半導体特性が発現することを見出したと発表した。

| D:植物由来のセルロースナノファイバーで半導体を作ることで、ペーパーエレクトロニクスが実現するそうです。 |

九大など、高い電池性能をもつ厚さ約1μmのナトリウムイオン電池を開発

九州大学は、ナシコン型NZSPのセラミック電解質に、同一の結晶構造を有するナシコン型NTPの電極材料を接合した全固体ナトリウムイオン電池において、高い電池性能を得ることに成功したと発表した。

| D:リチウムの供給量の問題から、ポストリチウムイオン電池の開発が進められています。ナトリウムをはじめ、フッ化物やマグネシウムなど、いくつかあるのですが、2030年までにはポストリチウムイオン電池が決まっていることでしょう。しかし、1μmの厚みの電池って、薄すぎだなぁ。 |