ERROR: The request could not be satisfied

| D:こちらは、日本の月面探査計画に向けたワークショップで、2023年1月17日(火)開催。御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンターおよびオンラインのハイブリッドで、詳細は後ほどとのこと。 |

ERROR: The request could not be satisfied

| D:理科大といえば、我が葛飾区にキャンパスがあるわけでして。研究拠点は葛飾区に設置だよね!? 産学官てことだけど、(ただの)サイエンス(好きなだけの)ライターなんだけど、「産」に入るかなw? 仲間に入れてもらいたーい! |

東工大、地球外で発見された有機分子が生物起源か否かを判別する手法を開発

東京工業大学(東工大)は、エタンガス中に炭素の同位体のうち13Cを2つ含む分子がどれだけ存在するのかを精密に決定する分析法を開発したことを発表した。

| D:「この化合物は絶対に生物しか作れない!」を見つけられれば、有機分子が見つかっている太陽系内の惑星や衛星、さらには系外惑星にも生命の存在を確認できる可能性があります! |

中性子星合体後は超高圧状態の違いで重力波の周波数が異なる、理研などが予測

理化学研究所(理研)などは、連星中性子星合体後に放出される重力波の波形シミュレーションから超高密度物質の性質が詳細に読み取れることを示したと発表した。

| D:中性子同士が合体した直後って球形ではなく、ラグビーボールだったりダンベルみたいな形をしていると推測されています。 |

JAXA | イプシロンロケット6号機打上げ失敗原因調査状況について(宇宙開発利用部会 調査・安全小委員会(第42回) )

「イプシロンロケット6号機打上げ失敗原因調査状況について(宇宙開発利用部会 調査・安全小委員会(第42回) )」を掲載しています。 -宇宙航空研究開発機構 JAXA(ジャクサ)は、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機...

| D:どこの宇宙機関のロケットだろうと、打ち上げに失敗したことがないものはないので、今回の失敗を活かし、今後は少なくとも40年ぐらいはずっと成功してもらえれば! |

東北大など、中性子星合体による重元素ランタンとセリウムの合成を特定

東北大学などは、キロノバ現象のスペクトル解析から、ランタンとセリウムが、観測された赤外線スペクトルの特徴を説明できることを明らかにしたと発表した。

| D:原子のうち、どこで合成されたかがわかっているのは、原子番号26の鉄までで、それ以降の重元素は不明でした。まだ2つほどですが、それが今回、以前から予想されていましたが、中性子星合体で重元素が合成されることが確認されました! |

国立天文台、アルマ望遠鏡の受信機の部品を金属3Dプリンタで開発

国立天文台(NAOJ)は、金属3Dプリンタを用いて、アルマ望遠鏡バンド1受信機に搭載する部品「コルゲートホーン」の製作に成功したことを発表した。

| D:3Dプリンタで作った部品だと心配かもしれませんが、業務用途の金属3Dプリンタなので問題ありません。なんせ、-258度でも耐えられるそうなので。しかも、こうした特殊な観測機器の部品は一品物なので、3Dプリンタで部品を作る方が都合がいいそうです^^ |

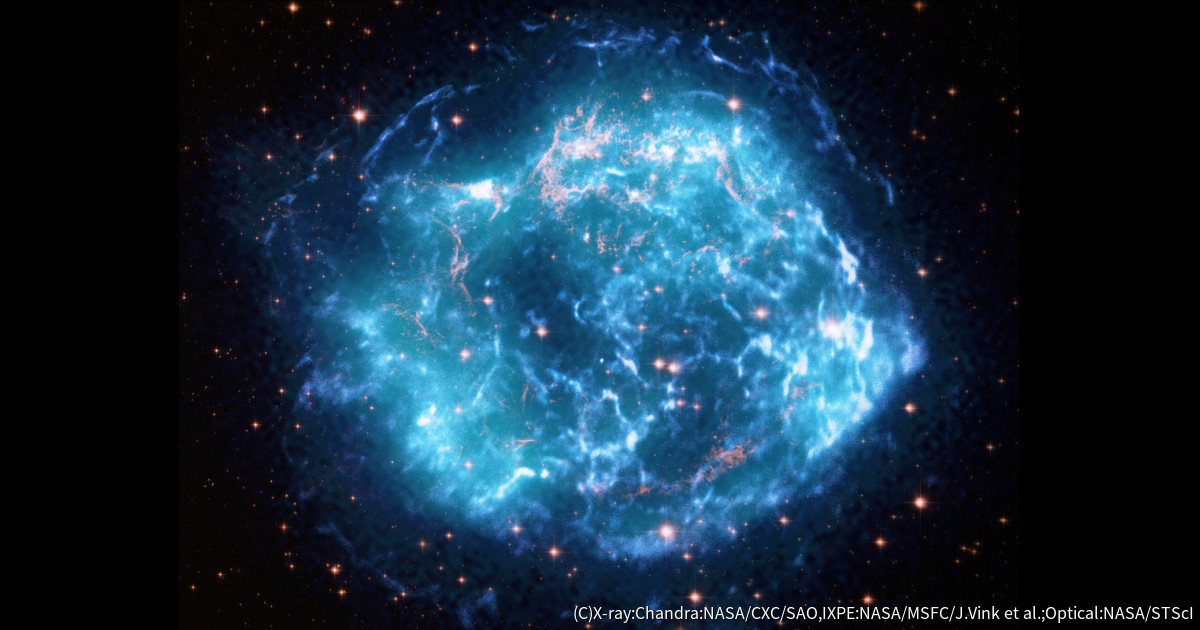

X線偏光測定衛星IXPE、超新星残骸「カシオペア座A」の磁場観測に成功

名古屋大学(名大)は、超新星残骸「カシオペア座A」(Cas A)の観測から、磁場が全体的に見れば中心から放射状に伸びていたこと、偏光度が低かったことなどが明らかにされたと発表した。

| D:磁場って目に見えないから、近くまでいって計測しないとわからないけど、X線で調べられるそうです。 |

月の「岩塊崩れ」の原因は小クレーター形成時の局所的振動、名大などが解明

名古屋大学(名大)などは、月の「岩塊崩れ」の成因が「衝上断層」での月震ではなく、小クレーター形成時の局所的な震動によるものであることが強く示唆されると発表した。

| D:1ピクセルが50cmというとてつもない解像度のNASAの月探査機「LRO」や、00年代後半に活躍した日本の月探査機「かぐや」のデータから、月の地形に関する詳細な様子がわかってきました。 |

東大など、リュウグウ試料を追加で2粒ほどコンテナ本体とフタの間から発見

東京大学(東大)などは、小惑星「リュウグウ」の試料の入った「サンプル収納コンテナ」のフタとコンテナ本体との隙間にあった黒色の粒子2個が、リュウグウ由来であることを確認したと発表した。

| D:「俺たちは地球なんかに行きたくない!」って脱出しようとしたようですがw、すき間に挟まってあえなく地球まで連行されてしまったリュウグウ粒子2個。 |

東大など、リュウグウ試料を追加で2粒ほどコンテナ本体とフタの間から発見

東京大学(東大)などは、小惑星「リュウグウ」の試料の入った「サンプル収納コンテナ」のフタとコンテナ本体との隙間にあった黒色の粒子2個が、リュウグウ由来であることを確認したと発表した。

| D:「俺たちは地球なんかに行きたくない!」って脱出しようとしたようですがw、すき間に挟まってあえなく地球まで連行されてしまったリュウグウ粒子2個。 |

小惑星「リュウグウ」の故郷は天王星・海王星領域の可能性、北大などの研究成果

北海道大学(北大)などは、Cb型小惑星「リュウグウ」と「イヴナ型炭素質隕石」(CI)の類似性を明らかにし、両者は天王星・海王星領域で生まれた可能性が高いことを明らかにしたと発表した。

| D:太陽からの距離は天王星でおよそ30億km、海王星で45億km。もしかしたらもっと彼方なのかもしれませんが、リュウグウははるばるやって来まして、今では地球のちょっと内側から火星のちょっと外側までの偏った軌道。長い旅路だね~^^ |

DigitalBlast、NFTを用いた衛星データなどの流通基盤「ALICE」の開発を開始

DigitalBlastは、宇宙に関するデータとさまざまな地上データの融合を図るため、NFTを用いたデータ流通基盤「ALICE(アリス)」の開発に着手したことを発表した。

| D:ブロックチェーン技術を用いたNFTで衛星データなどの宇宙関連データを唯一無二のデータとしてやり取りできるようにするそうです。 |

Yahoo!ニュース

Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

| B:ジャムやガウナだったらどうしよう!とか心配する記事を所望す。 |

JAXA | 若田宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト | 若田宇宙飛行士 軌道上活動レポート Vol.1(10/7~10/16)

若田宇宙飛行士のISSミッションや活動レポートなど、最新情報をお届けします。日本人最多5回目の飛行までの軌跡や、今回搭載が決定した宇宙日本食や宇宙生活用品も紹介中!

| D:若田さんたちのクルードラゴン運用5号機のクルーと、前回の4号機のクルーと総勢11名による集合写真が見られますが、女性宇宙飛行士が多いですねー^^。 |

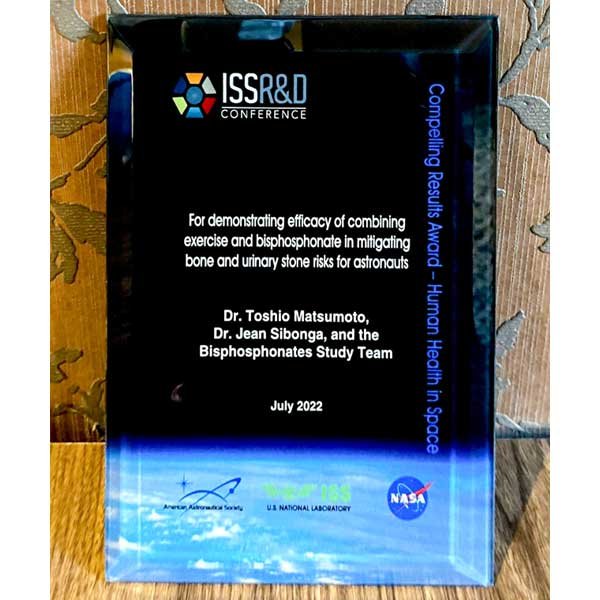

「Bisphosphonates」が2022年のISS Research Awardsを受賞

| D:日本人のイグノーベル賞16年連続受賞には叶いませんが、ISSで優れた成果を挙げた研究やイノベーションに対する表彰である「ISS Research Awardsを受賞」は、2022年でJAXAが関わる研究が7年連続受賞。今年は、徳島大の松本俊夫名誉教授らの「宇宙での人間の健康:宇宙飛行士の骨量減少と尿路結石のリスクを軽減するための運動とビスフォスフォネートを組み合わせることの有効性実証」が選ばれました。 |