地球類似惑星は強い紫外線環境下でも数十億年は大気を保持できる、立教大が予測

立教大学は、地球類似惑星では強い紫外線環境では「原子輝線放射冷却」が重要な冷却過程となることを明らかにしたと発表した。

| D:地球外生命を見つけるには水が重要ですが、その水が存在するためには、大気が必要なわけでして。今回は触れていないようですが、あと磁場(地球なら地磁気)も重要です。 |

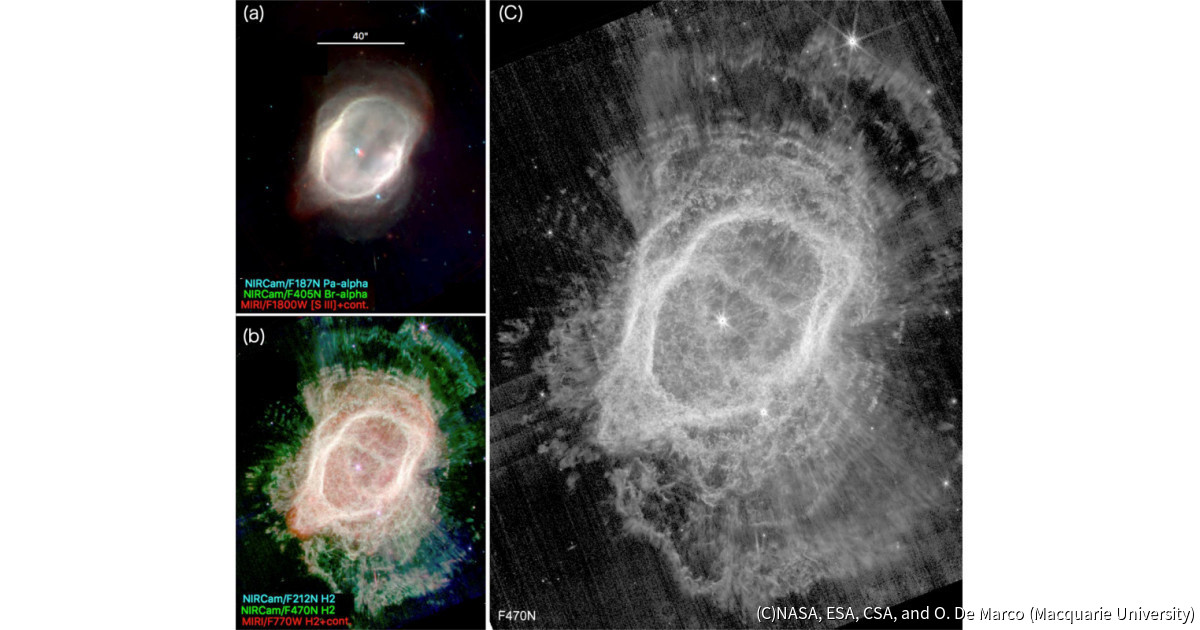

京大、惑星状星雲「NGC3132」が複数の星の相互作用によるものだと解明

京都大学は、JWSTのデータを駆使して惑星状星雲「NGC3132」を調査。星雲が既知であった中心星と複数の伴星との相互作用によるものであることを解明し、宇宙望遠鏡「ガイア」のデータと組み合わせることで、星雲を作り出す前の星の質量を特定したと...

| D:太陽もおよそ50億年後に燃え尽きた後は、だんだんと物質を放出して惑星状星雲を形成していくんですよねぇ。惑星状星雲は同じものが2つとないそうで、太陽はどんな惑星状星雲を作るんでしょう。その頃にも人類が生き延びてるといいなぁと思います。 |

JAL、「ドリーム・チェイサー」の国内活用に向けたパートナーシップに参画

日本航空、大分県、Sierra Space、兼松の4者は、「大分県×Sierra Space×兼松」による、Sierra Spaceが開発中の宇宙往還機「Dream Chaser」の活用検討に向けたパートナーシップに、新たにJALが参画した...

| D:米・シエラ・スペースの商用スペースシャトル「ドリーム・チェイサー」は2023年就航予定で、アジア圏では大分空港が使われます。近い将来、「国際宇宙ステーション~大分空港」なんて便も普通に就航しそう^^ |

ガンマ線バーストの爆発エネルギーは従来推定の4倍以上だった、東北大などが確認

東北大学などは、「ガンマ線バースト」(GRB)の可視光と電波における偏光の同時観測を成功させ、GRBの本当の爆発エネルギーがこれまでの推定の4倍以上となるとの結果を得たことを発表した。

| D:太陽系に近くでガンマ線バーストが発生し、それが地球を直撃したら、人類の直撃を受けた面に居住する人たちは即死だろうし、放射線の線量がとんでもないことになって、直撃を受けなかった側の人たちも長生きはできないだろうと思われるので、それだけは避けたいですね。 |

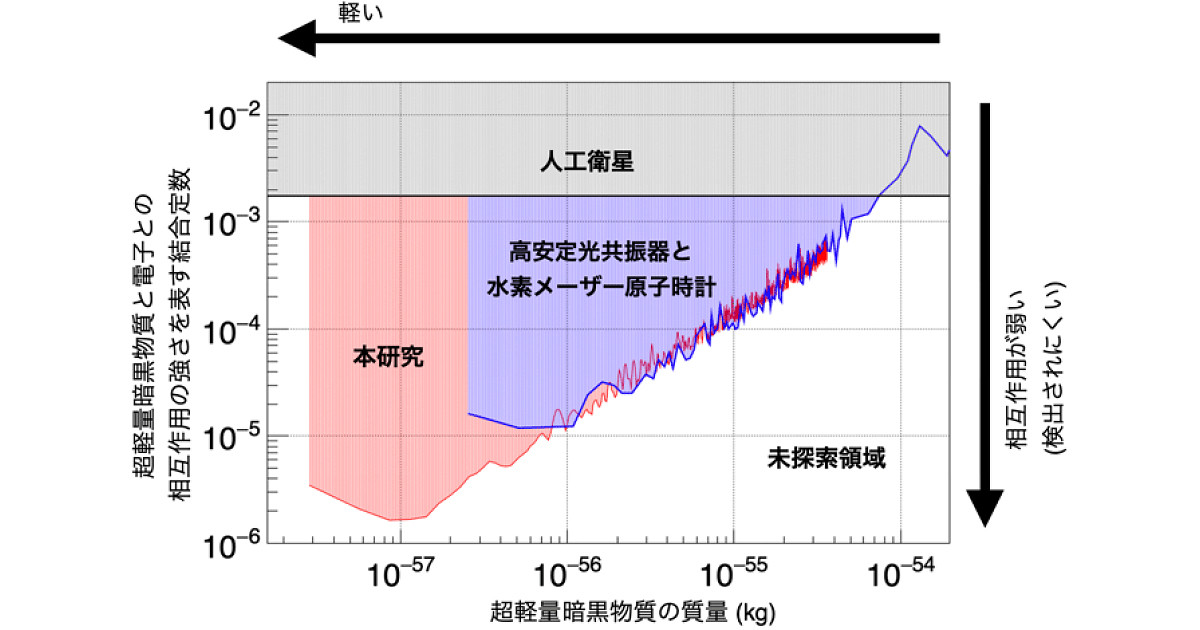

産総研、セシウム原子泉時計と光格子時計でダークマターの探索領域を拡大

産総研は、セシウム原子泉時計とイッテルビウム光格子時計の2台の高精度な原子時計を用いて、「超軽量ダークマター」の探索を行い、その証拠となる「基礎物理定数の変動」は確認できなかったが、探索領域を広げることに成功したと発表した。

| D:光格子時計って300億年に1秒しかずれないそうで、やばい超高精度です。そのレベルになると、ダークマターの影響で基本物理定数が変化する可能性があると考えられていたのですが、実験の結果ははたして? |

ispaceの月面ランダーは正常に飛行開始、日本初・民間初の着陸に向け前進

ispaceは12月11日、同社初となる打ち上げを実施。Falcon 9ロケットに搭載された「HAKUTO-R」ミッション1ランダーは、打ち上げの約47分後、正常に分離、所定の軌道に投入された。

| D:国産の民間月面着陸機「HAKUTO-R」、打上げが延期されていましたが、遂に出発し、現在、ロケットから切り離しが行われ、月に向けて順調に飛行中とのことです! |

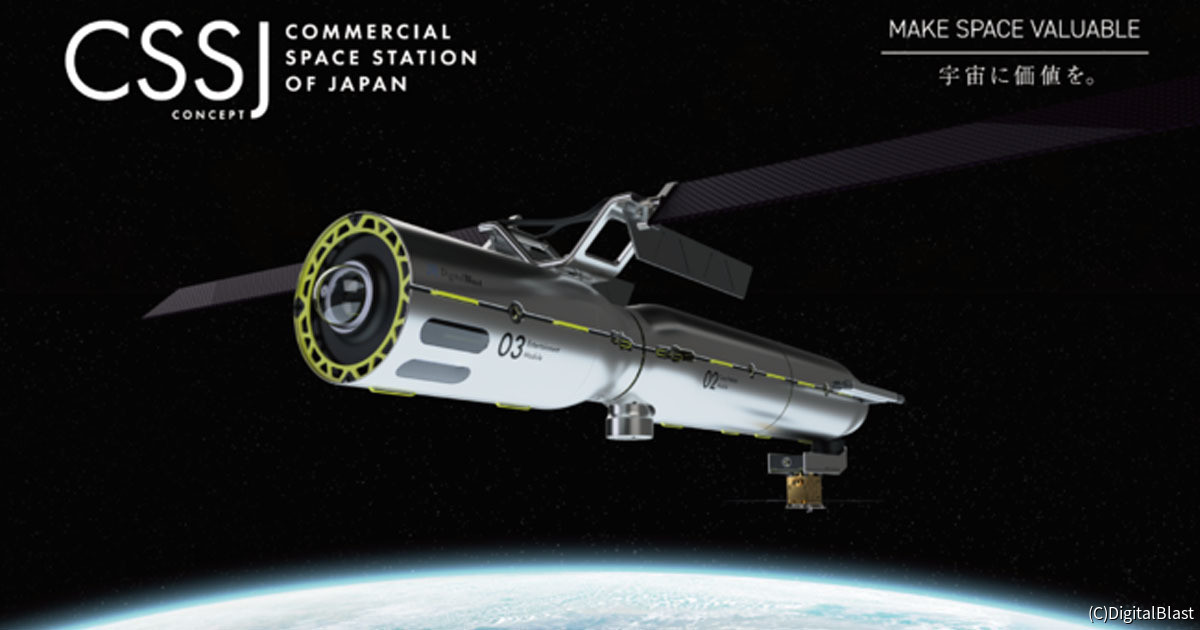

DigitalBlast、日本初の民間宇宙ステーション構築計画を発表

DigitalBlastは12月12日、 日本としては初の民間主導による宇宙ステーション構築を目指す「民間宇宙ステーション(CSS)構想」を立ち上げることを発表した。

| D:これまで国内では、ISSが2030年で運用終了後に向けた、宇宙環境利用プラットフォームに関する計画は発表されていたけど、宇宙ステーションそのものはありませんでした。そんな中、DigitalBlastが発表しました! |

隕石母天体内の放射線が地球上の生命誕生に寄与した可能性、横浜国大などが実験的に提示

横浜国立大学(横浜国大)などは、宇宙に豊富に存在する単純な物質を含む水溶液に放射線を照射したところ、加水分解後にアミノ酸が生成されることを発見したと発表した。

| D:生命にとっては害なのに、放射線が生命を誕生させた可能性があるという、矛盾感。 |

JAXA | アストロスケールとJAXA、 衛星への燃料補給サービスに関するコンセプト共創活動を開始

「アストロスケールとJAXA、 衛星への燃料補給サービスに関するコンセプト共創活動を開始」を掲載しています。 -宇宙航空研究開発機構 JAXA(ジャクサ)は、宇宙航空分野の基礎研究から開発・利用に至るまで一貫して行う機関です。

| D:スペースデブリの発生を減らすため、故障してない衛星には補給して使い続けましょう、というわけです。 |

宇宙空間での大電力推進機の作動にプラズマ不安定性が好影響、東北大などが解明

東北大学と科学技術振興機構(JST)は、プラズマ利用機器におけるプラズマ不安定性が、「磁気ノズルを用いた無電極プラズマ推進機(ヘリコンスラスタ)」作動の鍵となる「プラズマ流離脱」を促進する重要な役割を果たすことを明らかにしたと共同で発表した...

| D:核融合だとプラズマの不安定性はマイナス要因ですが、次世代の衛星や探査機に搭載するために開発中の大電力推進機にはそれがいいんだそうです。 |

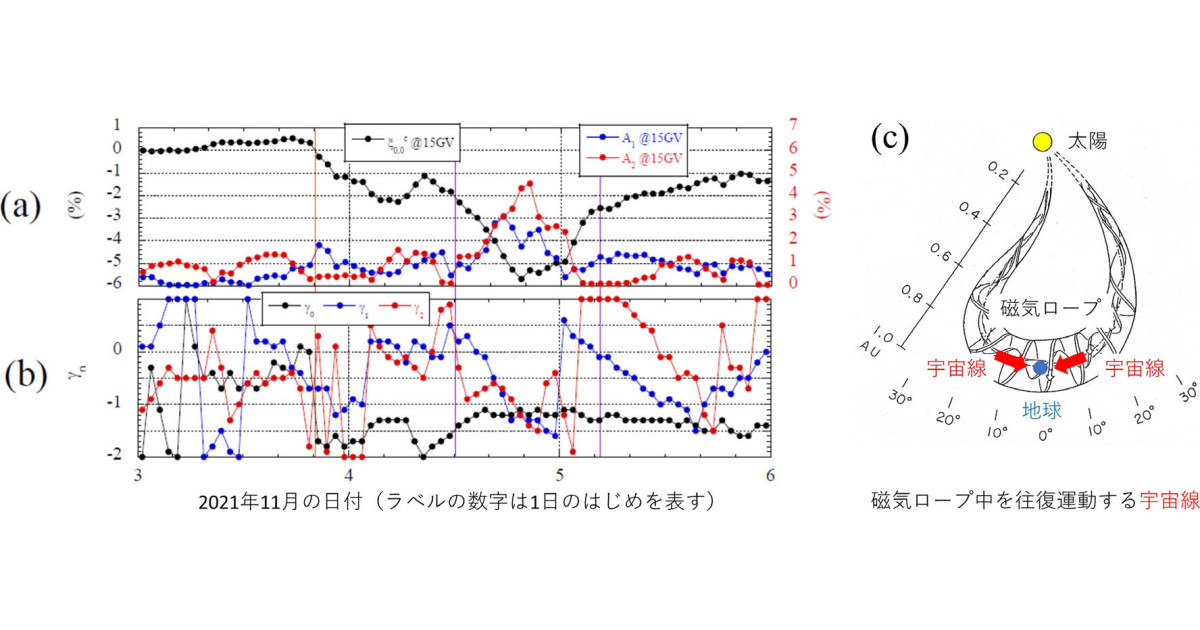

信大など、太陽フレアに伴う11年周期での宇宙線変動を南極・昭和基地で観測

信州大学、国立極地研究所、名古屋大学の3者は、南極・昭和基地に設置した中性子モニターおよびミューオン計を用いて、太陽面爆発に伴う2021年11月の宇宙線減少の観測に成功したことを共同で発表した。

| D:日本て、すごいよね、やっぱり。南極に基地はあるし、国際宇宙ステーションにモジュールはあるし。もっと自信を持っていいんじゃないかと^^ |

ispace、HAKUTO-R打ち上げの再延期を発表 新たな打ち上げ日は未定

ispaceは12月1日、同日に予定していた同社の民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション1の打ち上げについて、打ち上げを行うスペースXとの最終確認の結果、打ち上げを延期を決定したことを発表した。

| D:あらら~。ispaceの月着陸船「HAKUTO-R」、打上げ日未定で延期になっちゃいました…。まぁ、空中大爆発とかよりはいいと思いましょう! |

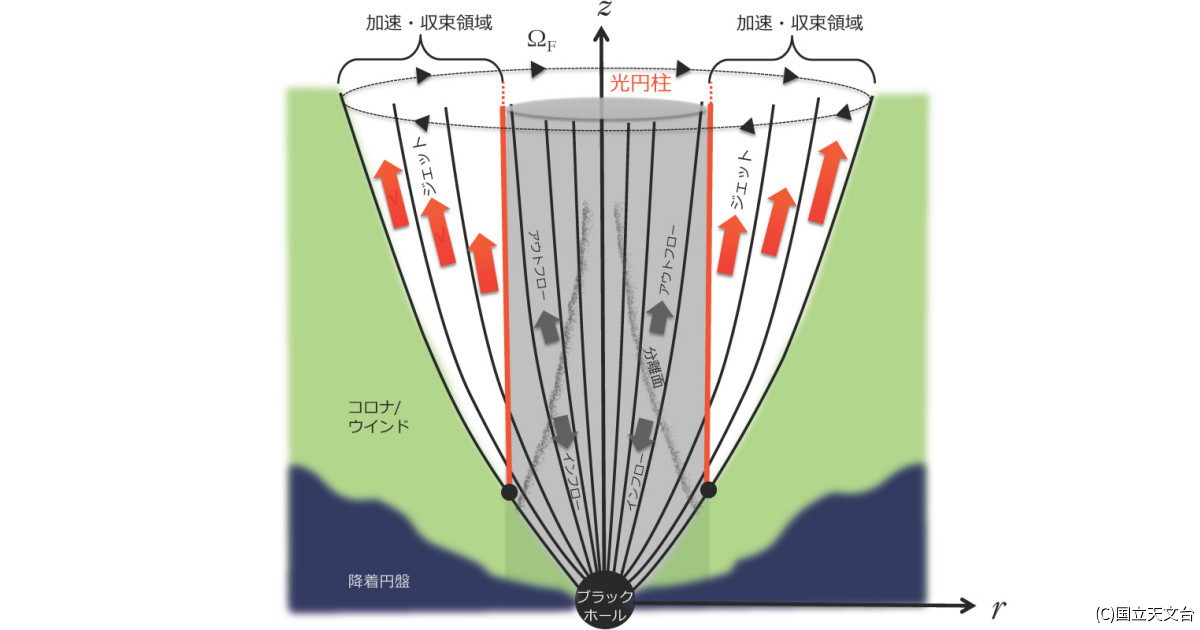

国立天文台など、M87ジェットの速度分布を説明する新たな仮説を提唱

国立天文台VERAプロジェクトは、楕円銀河M87の中心に位置する大質量ブラックホールから噴出するジェットの速度分布を説明する新たな仮説を提唱したことを発表した。

| D:よく考えつくなぁ…という、ブラックホールのジェットのメカニズム。というか、何でも吸い込む天体のクセして、何万光年も離れた隣の銀河も”攻撃”できちゃう、ジェットを噴き出すブラックホールっていったい何なのさ、って感じ。 |

熊本大、電波望遠鏡でも長期間かつ精密観測で重力波の検出が可能と実証

熊本大学は、電波望遠鏡を用いて恒星ブラックホール同士が合体する際に発せられる重力波を検出するための、長期間かつ超精密な観測が可能であることを実証したと発表した。

| D:重力波って、重力波望遠鏡じゃなければ捉えられないのでは? と思っていたら、電波望遠鏡で超精密な観測を10年続ければ検出できるそうです! 10年て、人間の時間スケールだと長いよな~。 |

ispace、月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション1の打ち上げを12月1日に延期

ispaceは、11月30日に予定していた同社「HAKUTO-R」ミッション1の打ち上げについて、打ち上げを行うスペースXのロケット「Falcon9」に一部確認作業が必要となったため、翌日12月1日の17時37分(日本標準時)に延期したと発...

| D:SpaceXのFalcon 9ロケットの事情で、1日延期になりました。日本時間12月1日17時37分に打上げです! |

東大、「高速電波バースト」の出現銀河の特異性を発見

東京大学(東大)は、「高速電波バースト」(FRB)が出現した母銀河における星の材料である分子ガスを観測した結果、ほかの銀河とは異なる性質を持つことが明らかにされたと発表した。

| D:銀河ごとに元素成分の比率の違いがあって、謎の天体現象「高速電波バースト」が発生する銀河は、ほかとはちょっと異なることがわかってきました。 |

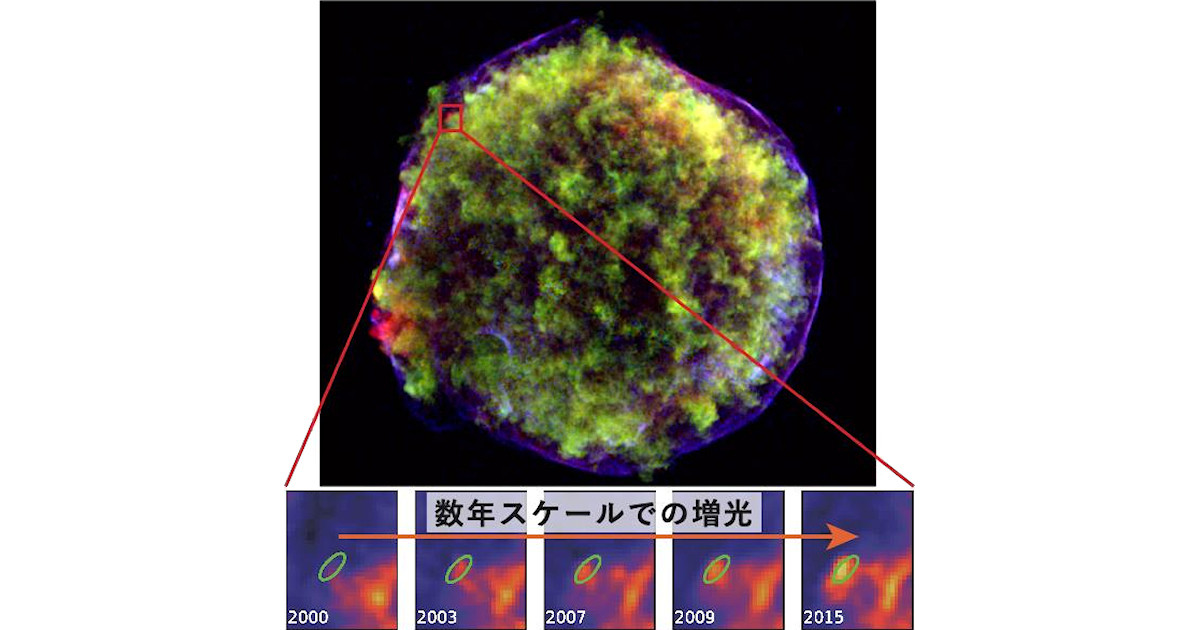

京大、ティコの超新星残骸において数年で急速に増光・加熱する構造を発見

京都大学(京大)は、「ティコの超新星残骸」をチャンドラX線天文衛星で観測した結果、わずか数年で急速に増光・加熱する特異な構造を発見したことを発表した。

| D:ティコの超新星残骸とは、デンマークの天文学者ティコ・ブラーエが1572年に観測した超新星爆発の残骸のことで、今でも衝撃波が広がり続けていることがわかりました。まぁ、450年なんて、宇宙スケールでは一瞬だもんね^^ |

ispaceの月着陸船、Falcon9ロケットへの搭載を完了 11月30日に打ち上げ予定

ispaceは、「HAKUTO-R」ミッション1の打ち上げに向け、月着陸船(ランダー)の、スペースXのロケット「Falcon9」への搭載が完了したことを発表した。

| D:いよいよ、ispaceの月着陸船「HAKUTO-R」の打上げが迫ってきました! 打上げは、日本時間11月30日(水)17時39分です!! |