高年齢な原始惑星系円盤でも惑星形成材料のガスが豊富に存在する、国立天文台などが確認

国立天文台は、「うみへび座TW星」を取り巻く原始惑星系円盤を高感度観測し、円盤の中心近くにあるガスが出す電波からこれまでわからなかった特徴を捉えることに成功したことを発表した。

| D:原始惑星系円盤の中心星付近のガスの濃度は、惑星の大気並みに濃いことがわかりました。まぁ、人が生きていられるほど酸素は豊富じゃないでしょうけど、少なくともヘルメットなしでも生きていられる? |

Kavli IPMUが宇宙フィラメントのX線を検出、「ミッシングバリオン」解明へ

東京大学 国際高等研究所カブリ数物連携宇宙研究機構(Kavli IPMU)は12月27日、X線望遠鏡「SRG/eROSITA」の全天サーベイデータを用い、「ミッシングバリオン問題」の解明につながる宇宙大規模構造「フィラメント」のX線を検出し...

| D:我々が検知できる通常物質は全宇宙のわずか4.9%しかないのですが、そのうちの3分の1から半分は確認されていないそうです。1つの銀河には1000億とも2000億ともいわれる星があって、そんな銀河が観測可能な範囲だけでも2兆とかあるといわれてるのに、宇宙の2.5%とか3%とかその程度しか観測できていないとは…。 |

初日の出情報(2023年1月) | 国立天文台(NAOJ)

2023年の初日の出情報。47都道府県の初日の出時刻、おもな場所、国内の初日の出時刻のランキングを掲載しています。

| D:富士山頂って日本で一番早く日の出を迎えそうなイメージがありますが、伊豆諸島の青ヶ島と並んで6時42分の第8位。1位は、2位より50分も早い5時27分の南鳥島だです。 |

JAXA | 若田宇宙飛行士 ISS長期滞在ミッション特設サイト | 若田宇宙飛行士 軌道上活動レポート Vol.6(12/10〜12/23)

若田宇宙飛行士のISSミッションや活動レポートなど、最新情報をお届けします。日本人最多5回目の飛行までの軌跡や、今回搭載が決定した宇宙日本食や宇宙生活用品も紹介中!

| D:若田さん、12月に宇宙用全固体電池の導入作業を行ったようです。全固体電池なら小型軽量化に加え、発火の危険性がなくなりますから、まさに宇宙機には持って来いですね。 |

ニュース - アルマ望遠鏡が科学観測を再開 - アルマ望遠鏡

サイバー攻撃による観測中断から48日を経て、アルマ望遠鏡が観測を再開しました。コンピューティングチームの職員は、影響を受けたチリ合同アルマ観測所 (JAO)の計算機システムサーバやサービスの再構築に精力的に取り組んできました。観測再開は、全...

| D:ハッキングされたため、科学観測を中断したそうですが、無事復旧したそうです。しかし、ほんと、困ったもんですよね… |

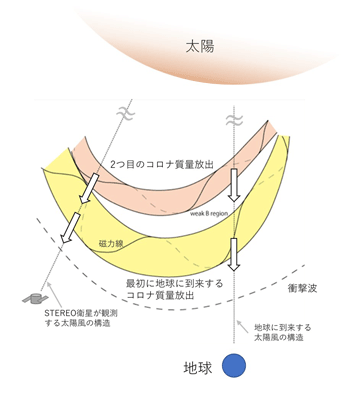

磁気嵐の発生メカニズムと大気シミュレーションから多数の低軌道衛星が喪失に至った原因を解明|2022年|NICT-情報通信研究機構

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所の片岡龍峰准教授は、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))の塩田大幸主任研究員、陣英克主任研究員、垰千尋主任研究員、品川裕之研究員、成蹊大学の藤原均教授、...

| D:2022年2月3日に打上げられスターリンク衛星49基のうち、40基が再突入して燃え尽きたそうですが、磁気嵐の影響なんだそうです。 |

窒素と重水素は宇宙のどこにあるか?-若い大質量星の赤外線観測が明らかにした、シアネートイオンと有機物中の重水素- | 研究成果 | ニュース - 新潟大学

発表のポイント 日本の赤外線衛星「あかり」による赤外線観測データから、低温環境下で窒素を含む分子が生成される化学過程に紫外線が関与していることと、重水素が星間空間では有機物に取り込まれている観測的証拠

| D:窒素はアミノ酸など、生命を構成する重要な元素の1つです。そして重水素は、物質進化に重要な指標です。この2種類、宇宙のどこにあるのかがよくわかっていなかったのですが、わかってきたようです。 |

地球に水をもたらしたのは「小惑星」 リュウグウ試料の分析を基に解明

海洋研究開発機構(JAMSTEC)と国立極地研究所は、小惑星「リュウグウ」から採取した試料について、希少性が高く重要な水を多く含む「イブナ型炭素質隕石(CI型隕石)」と同じ酸素同位体比を持つことを共同で明らかにした。

| D:からっからに乾いていた誕生直後の地球が、全面的に海に覆われるなんて、どれだけ小惑星が地球に落下したんだろう…。 |

AstroXと千葉工大、方位角制御された気球からのロケット空中発射試験に成功

AstroXと千葉工業大学は、山口県宇部市の採石場敷地内において、方位角制御を用いた気球からのモデルロケット空中発射試験に成功したと発表した。

| D:日本は衛星を打ち上げたい企業はいくつもあるのに、国内の打上げロケットが不足しているので、高頻度・低価格な小型ロケットが模索されています。 |

東大、銀河団内では星の形成をやめた銀河の分布に偏りがあることを発見

東京大学(東大)は、成長をやめた銀河は、銀河団の中心にある巨大楕円銀河の長軸の向きにより集まって分布し、その分布は約70億年前まで同様であることを明らかにしたと発表した。

| D:銀河団の中心には巨大楕円銀河(中心銀河)があるそうです。何でも群がれば中心に位置するボスがいるってことですね! |

国立天文台、木星の気温が一定間隔で変動することを40年間の観測で発見

国立天文台ハワイ観測所は、米国航空宇宙局(NASA)の宇宙探査機とすばる望遠鏡などの地上望遠鏡の観測データを組み合わせて、木星の対流圏上層部の温度を過去最長の期間にわたって追跡調査した結果、木星の気温が四季とは関係なく一定の間隔で変動するこ...

| D:この研究、ボイジャー1号&2号が木星を訪れる前年の1978年からスタートしたそうです。宇宙を相手にした研究って、時間がかかりますよねぇ…。 |

早大など、宇宙線が銀河系内を伝播する様子を「きぼう」から高精度で観測

早稲田大学は、国際宇宙ステーションの「きぼう」日本実験棟に搭載された宇宙線電子望遠鏡「CALET」が、宇宙線が銀河系内を伝播する様子を高精度に明らかにしたと発表した。

| D:宇宙線て、銀河系内を回り回って地球に届くので、まさに宇宙の旅人って感じなんですねー^^ |

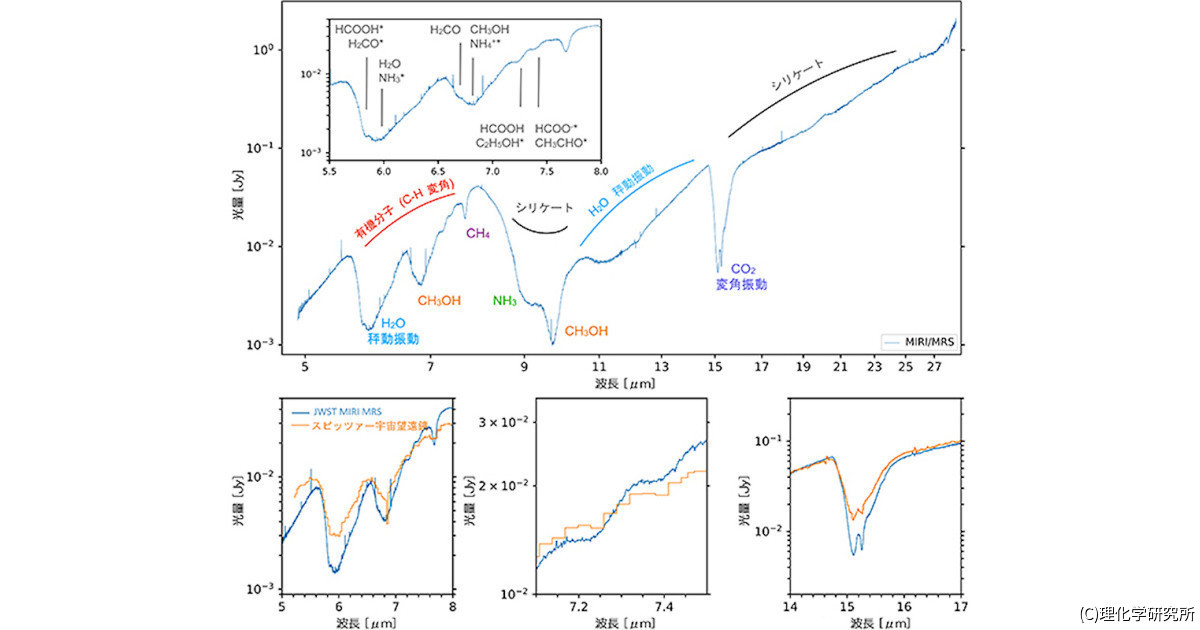

形成途中の太陽型原始星を取り巻く微小な氷の化学的特徴、JWSTを用いた観測で判明

理化学研究所は、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を用いた赤外線観測により、分子雲中で形成途中の太陽型原始星を取り巻く微小な氷の化学的特徴を明らかにしたと発表した。

| D:JWSTとは、NASAの最新・最強の宇宙望遠鏡、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡のことです。ハッブル宇宙望遠鏡では見えなかったものが見えちゃうし、はっきり見えなかったものが鮮明に見えちゃうので、すごいんです^^ |

小惑星リュウグウは通常の炭素質隕石よりも太陽から遠い彗星近くで誕生したことが判明

北海道大学(北大)などは、小惑星探査機「はやぶさ2」がC型小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルの中に、初期太陽系の高温環境で形成した鉱物を多数発見したことを発表した。

| D:リュウグウの身元洗い出しがすごいことになってますw |

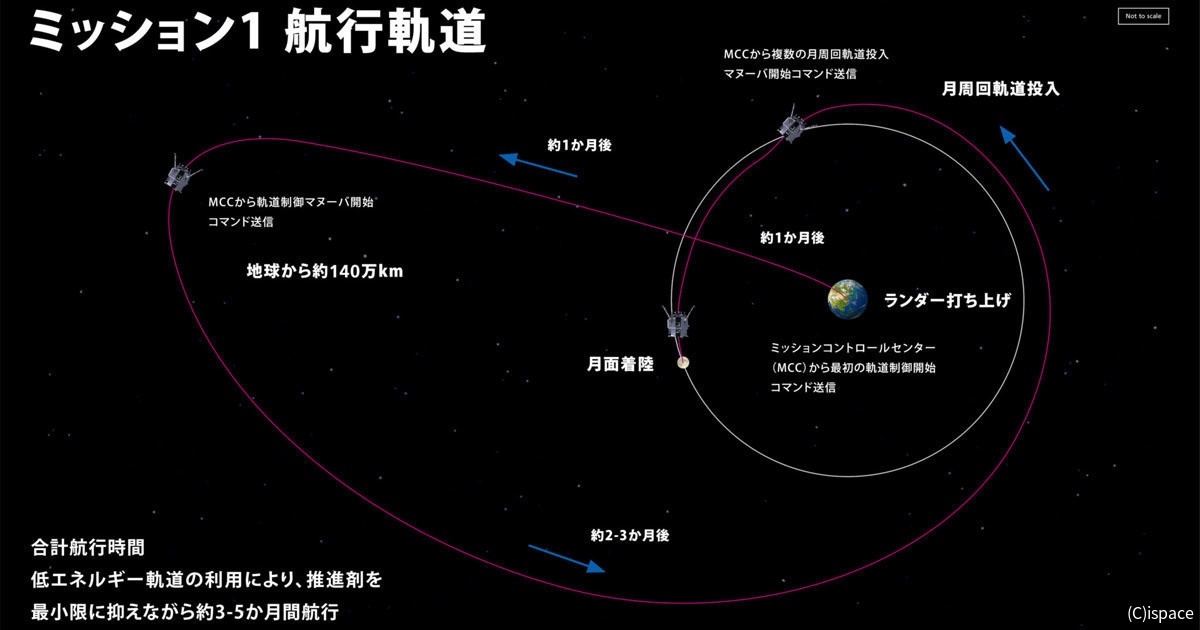

ispaceのHAKUTO-Rミッション1ランダー、初回起動制御マヌーバを完了

ispaceは12月15日、月面探査プログラム「HAKUTO-R」ミッション1のランダー(月着陸船)の初回起動制御マヌーバを完了したことを発表した。

| D:日本の民間月着陸船「HAKUTO-R」、順調に月に向かってるみたいです! |

ブラックホールが最も活発なのは宇宙誕生~数十億年 国立天文台が確認

国立天文台は、恒星級ブラックホールが銀河中心の大質量ブラックホールにまで成長する流れを予測するため、機械学習を用いて成長法則の観測を行い、ブラックホールは宇宙誕生から数十億年の間が最も活発であることを確認したと発表した。

| D:機械学習を用いてブラックホールの成長法則を何百万と導き出し、それと現実世界の観測データと照らし合わせて一致するのものを見つけ、ブラックホールが最も活発だった時期がわかりました。 |