古代の分子構造を解剖する―タンパク質進化研究の先駆者Dan Tawfik教授を偲んで― – 地球生命研究所|ELSI EARTH-LIFE SCIENCE INSTITUTE

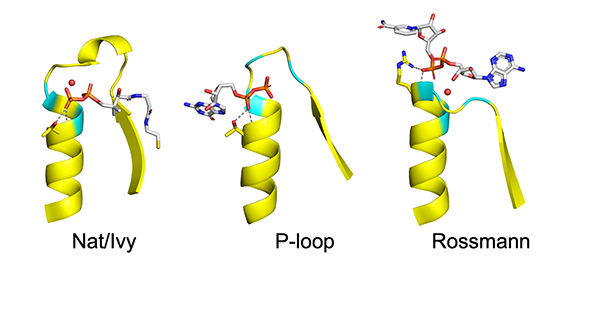

| D:タンパク質は当然化石として残るわけがないので、現存する生物にあるタンパク質から過去のタンパク質を推測するわけですが、地球で最初の生命体が持っていたタンパク質ってどんなものだったんでしょうねぇ~? |

南極の海で100万年前の古代生物のDNAを発見、これまで確認されたものの中で最古 | カラパイア

南極の海で100万年前にまでさかのぼる古代のDNAが発見されたそうだ。せいぜい100年程度しか生きられない私たちには…

| B:新しいDNAを雑音と呼ぶ、過去への探究。なんだかカッコいい! |

ペルーの遺跡で「心臓の取り除かれた状態」の子供の遺骨が76体も見つかる! - ナゾロジー

米フロリダ大学(University of Florida)の人類学研究チームは、このほど、南米ペルーにある「パンパ・ラ・クルス(Pampa La Cruz)遺跡」にて、子供の遺骨が新たに76体発掘されたと発表しました。パンパ・ラ・クルスは...

| B:「まるで死んだような人生」という状態を考えれば、人間社会が変わらない限り、生贄って現代でも未来でも起きることですよ。もちろん進化しても生贄を残す選択がされる場合もあるでしょうな。 |

「月は惑星衝突からわずか数時間で形成された」とスパコンを用いた研究で示される、NASAがシミュレーション動画を公開

地球の衛星である月の成り立ちについては複数の仮説がありますが、中でも約46億年前にテイアという天体が地球に衝突してその破片が月になったとするジャイアント・インパクト説が有力とされています。新たにイギリスのダーラム大学、グラスゴー大学、NAS...

| B:あくまでも一説のシミュレート結果ですので。自分は月は地球外知的生命が創造したと思っております。マジで。 |

Press Releases - 東京大学 大学院理学系研究科・理学部

東京大学 大学院理学系研究科・理学部のプレスリリース情報です。

| D:きしょいので、閲覧注意ですw |

ノーベル生理学・医学賞と「最後の知恵の実」遺伝子の発見 - ナゾロジー

今年のノーベル生理学・医学賞は、沖縄科学技術大学院大学の客員教授も務める、スヴァンテ・ペーボ氏に授与されました。ペーボ氏は人類進化の解明にDNA分析法を取り入れた最初の1人のうちであり、それまで骨の形状分類に頼っていた人類学に、DNAに基づ...

| B:DNA汚染の克服か。物事を極めるには緻密に一歩一歩進んでいくことが大事なんだな。 |

恐竜絶滅を上回る規模だった20億年前の小惑星衝突 米ロチェスター大学の研究 | 財経新聞

地球の生命に壊滅的な打撃を与えた小惑星として、恐竜を絶滅に追いやった6600万年前のチクシュルーブ隕石が最も有名だ。

| B:20億年前に光合成生物に壊滅的な影響を与えたとして、だったらどうなの?というのが聞きたい。 |

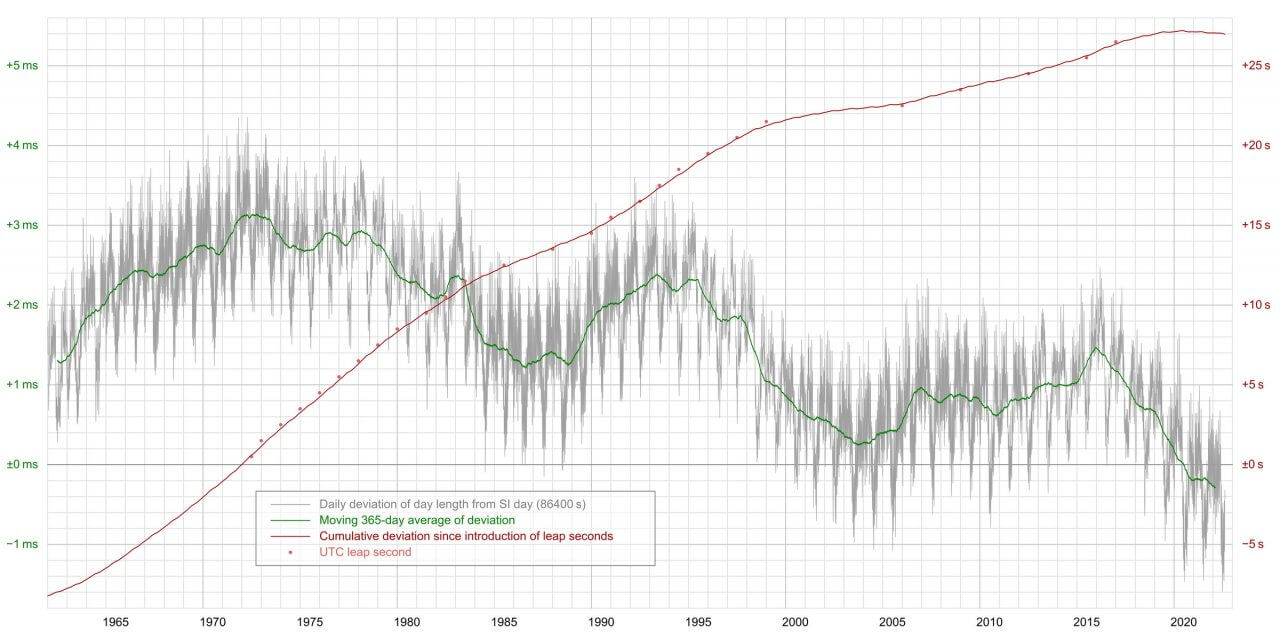

東ローマ帝国の日食観測記録から4~7世紀の自転速度の変化を推測

地球の “現在”

| B:過去を紐解いて未来に活かすとかカッコいい。 |

世界最古、3億8000万年前の心臓の化石を発見。進化の歴史を紐解くヒントに | カラパイア

世界最古と思われるデボン紀を生きた魚の保存状態の良い心臓が発見された。3 億 8000年万年前の心臓のほかに、胃、腸、肝臓の個別の化石も発見されている

| B:こういうの見つけてる人って凄いと思う。 |

産総研:紀伊半島南部の橋杭岩(はしぐいいわ)周辺で巨大津波の証拠を発見

| D:南海トラフ地震は、今後30年以内にマグニチュード8~9というかなりの大型地震が、70%の確率で起きるといわれていますからね…。津波被害もものすごいことがわかってきたようです。 |

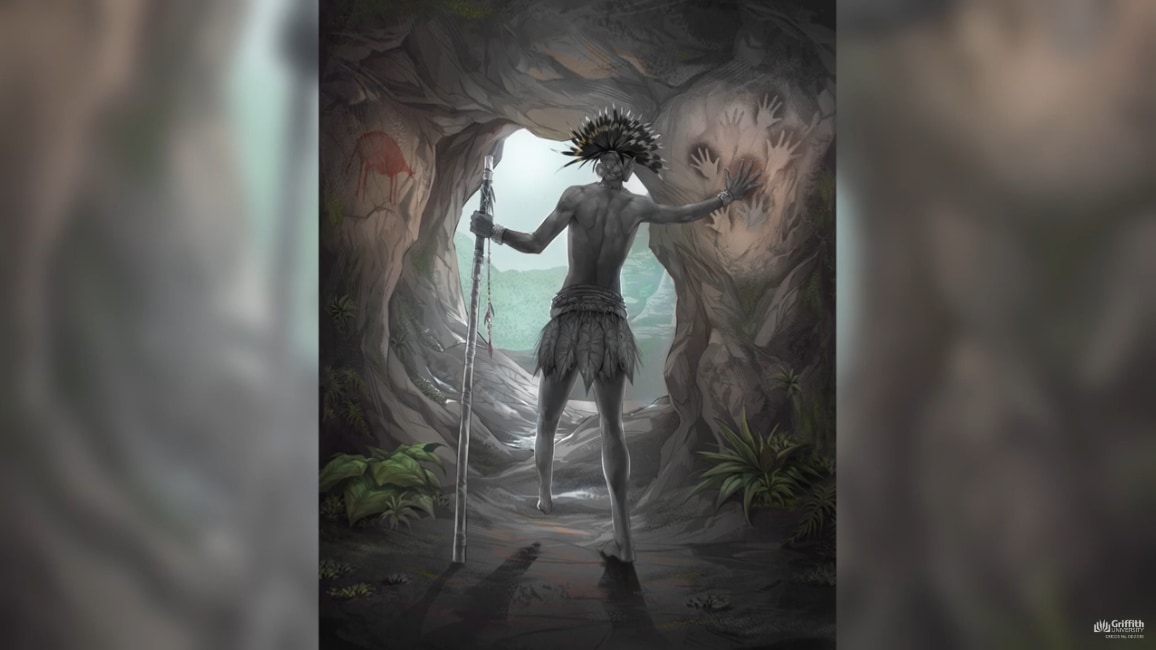

3万1000年前の世界最古の「切断手術」を受けた人骨を発見! - ナゾロジー

インドネシア・ボルネオ島で、世界最古となる「切断手術」の証拠が見つかりました。切断手術は、今日でさえ、相当な解剖学の知識と外科的技術を必要とします。これまでの最古の記録は、フランスで発見された約7000年前の高齢男性のもので、左腕が肘のすぐ...

| B:生きる術。他人の命を助ける術。最も身近なテクノロジーってことですかね。 |

東大、北海道でプラチナが主成分の新鉱物を発見 「苫前鉱」と命名

東京大学(東大)は9月8日、北海道で産出する「砂白金」が40種を超える白金族鉱物の集合体であることを解明したと発表した。

| D:これ、儲かるほどは落ちてないんでしょうねぇ…w |

縄文時代(5000年前)に成立していた現代日本のゴキブリの棲み分け-縄文土器に残る卵鞘圧痕の研究からわかったこと-

| D:Gの連中は、億の単位で環境が激変してきた地球に生存し続けているので、核戦争で人類が滅んでも生き残るっていわれてるから、もし環境問題を解決できずに人類が絶滅したら、遠い将来、ゴキブリ型知的生命体とか誕生するんでしょうか? |

急速な電話普及に貢献したアナログ電話機「4号、600形、601形自動式卓上電話機」が国立科学博物館「未来技術遺産」に登録~NTT技術史料館にて実機を一般公開中~ | ニュースリリース | NTT

日本電信電話株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:島田 明、以下「NTT」)が運営するNTT技術史料館所蔵のアナログ電話機の3機種(「4号自動式...

| D:うちの子どもも、ダイヤル式の電話を見ると、使い方がわからないといってました。 |

アフリカ最古、2億3000万年前の恐竜化石が見つかる

ジンバブエで発見された小型恐竜の化石は竜脚類の祖先のものと考えられる。恐竜がパンゲア大陸の南部から生息地を広げていった過程の解明に役立つ。

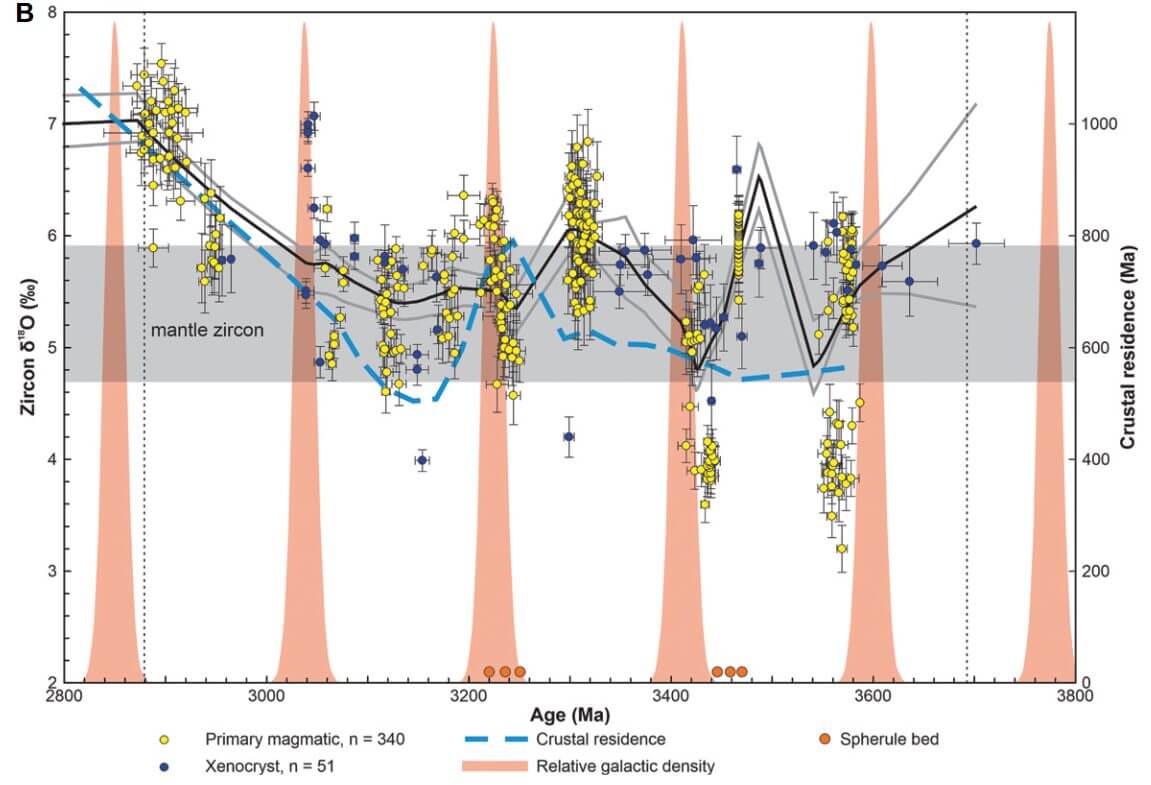

彗星の衝突が地球の大陸を作る原動力になった可能性が判明

地球の表面は地殻という岩石の層でできています。この地殻は、薄い玄武岩でできた海洋地殻と、厚い花崗岩でできた大陸地殻とに分かれます。このように地殻が化学組成の異なる岩石に分かれているのは、他の岩石惑星には見られない特徴です。

| B:宇宙の中の地球って感じで面白い。SFネタに使えるかな。 |

原核生物から真核生物への進化途上の可能性がある微生物化石、東北大などが発見

東北大学などは、約19億年前の微生物化石「ガンフリント微化石」の再評価から、従来の報告にはない5つの新型の微生物化石を発見したことを発表した。

| D:それまで単細胞生物が単体で活動していたのが、なぜ群れると有利と気がついたのかが気になります。 |