系外惑星探索において、当初は探索対象外だったこうした赤色矮星にも惑星があることがわかり、今では主要な探索ターゲットとされている。こうして系外惑星の数は増え続け、公式に確認されたその数は2022年3月には5000個を超え、今では1つの恒星は平均して1つの惑星を従えていると考えられるようになってきている。

また、系外惑星はその大きさや成分、中心星からの距離、日射量については、さまざまなタイプがあることも明らかになってきた。そうした中で、近年は観測精度が向上したことから、地球と同程度の大きさをした小型の岩石惑星も発見されている。

地球サイズの惑星となると、地球のように温暖な気候を持つ「ハビタブル惑星」であることも期待してしまう。惑星の気候を安定させるためには、中心星からの日射量が適量で、水が液体として存在できるハビタブルゾーン内を公転していることが必要だ。また、液体の水の量も多すぎず少なすぎず、適量である必要がある。

赤色矮星のハビタブルゾーン内を公転していて、なおかつ適度な水の量を備えた惑星がどれぐらい存在するのかは、とても気になるところだ。しかしこれまでの研究では、非常に稀であるという予測がなされていた。地球のような温暖な気候を持つ惑星が発見される可能性は極めて低いという、ネガティブな示唆が得られていたとする。

ところが、その考えに対して待ったをかけたのが、国立天文台 科学研究部の生駒大洋教授や東京大学大学院 理学系研究科の木村真博大学院生らの研究チームだ。従来説は、惑星に水をもたらすのは(地球に水をもたらしたのは)、彗星や岩石などの氷の形で水を含んだ小天体とされているが、この水獲得過程に以前から異を唱えているのが生駒教授である。

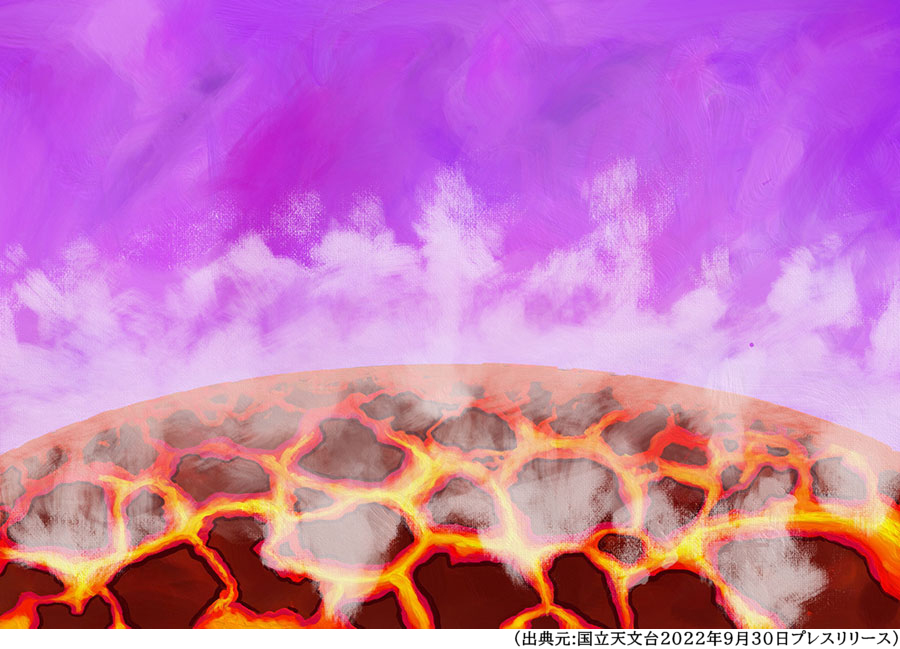

生駒教授が唱える水獲得過程の内容とは、以下の通りだ。惑星は、一般的に原始惑星系円盤の中で成長することから、その過程で原始大気として同円盤内の主要ガス成分である水素を重力で集めるとする。また、形成途中の惑星の地表面は、天体衝突による熱などによって全球的に熔融した「マグマオーシャン」の状態にある。このとき、原始大気の水素ガスとマグマに含まれる酸化物が化学反応することによって水が生成されるという説である。

小型の岩石惑星とはいえ、重力で水素ガスを集めて原始大気とすることは十分あり得ると考えられる。そして、宇宙では酸素も豊富にある元素の1つだ。そのため、惑星形成時に岩石などに含まれる形で多量に取り込まれることも、十分にあり得る。この水生成反応の効果を考慮すると、従来の理論モデルよりも水に富んだ惑星を形成できる可能性があるとして、生駒教授らは2022年9月29日に英科学誌「Nature」系の天文学術誌「Nature Astronomy」に論文を発表した。

そして生駒教授らは、赤色矮星での惑星系形成のシミュレーションを実施。その結果、ハビタブルゾーンに存在する惑星のうち、惑星半径が地球の0.7倍から1.3倍の惑星の数%は、温暖な気候を維持するために適切な水量(地球海水量の0.1~100倍程度、ただし100倍までいってしまうと多すぎる可能性もある)を保持しているという予測が得られたという。

それでは、具体的に天の川銀河には、水を適量たたえた惑星がどれだけあるのか計算してみよう。天の川銀河の全恒星数は、その内側に位置する地球からは観測不能な領域もあるため、冒頭で述べたように1000億個から2000億個と幅を持った形で推定されており、赤色矮星の数は天の川銀河での割合が約75%なので750億個から1500億個となる。

さらにこのうち、どれだけの恒星がハビタブルゾーン内に惑星を持つのか、その確率は不明だが、ここでは仮に100個に1個から1万個に1個だと仮定してみよう。すると、赤色矮星のハビタブルゾーンを巡る惑星の数は、最小でも750万個、最大では15億個にもなる。続けて、その惑星半径が地球の0.7倍から1.3倍のサイズになる確率も、100個に1個から1万個に1個とする。すると、最小で750個、最大で1500万個となる。

そして、適量の液体をたたえている惑星がそのうちの2~3%だとすると、最小で15個、最大で45万個となる。かなり幅の広い見積もりだが、もし最大数の45万個に近い惑星が液体の水をたたえているのであれば、天の川銀河だけでも地球型生命が複数の惑星で誕生している可能性を期待できるのではないだろうか。

ただし、赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する惑星上は、生命にとって非常に過酷な環境だ。ハビタブルゾーンは、恒星が小さくなるほど恒星に近づいていく。赤色矮星の場合は、最大サイズの太陽質量の0.5倍程度で太陽~水星間ぐらいの距離となる。さらに小型になれば、より一層赤色矮星に近づく。

その一方で、赤色矮星は小さいといっても恒星であるため、強力な放射線や紫外線を放射している。つまり、ハビタブルゾーンを公転するということは、至近距離でそれらに常時さらされるということになるのだ。それに加え、赤色矮星では記録上最大の太陽フレアとされるキャリントンフレアの10~20倍はあるという規模のスーパーフレアも発生頻度が高い。いくら液体の水があるといっても、少なくとも人類は移住先として選ぶべきではないだろう。

もっとも、赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する惑星は、恒星にとても近いので常に同じ面を赤色矮星に向けている「潮汐ロック」がかかることが多いと考えられている。つまり夜の側であれば、永遠の夜による低温環境という問題(大気循環でそれほど寒くはならないとする説もある)さえクリアできれば、放射線や紫外線の直射を避けることは可能だ。ただし、直射を避けても、大気が循環によって全球レベルで高濃度に放射能汚染されている可能性が高いと思われる。

しかし、陸上は無理としても、放射線や紫外線をあまり気にする必要がないであろう海底であればどうだろうか。実際に地球では、海底の熱水噴出口近辺が生命が誕生した場所の候補の1つとされている。現在でも熱水噴出口の周辺には、日光も酸素も必要としない嫌気性細菌などが棲息している。よって、海底には陸上の過酷な環境をのことなぞつゆ知らず、のんびりと暮らしている原始生命がいるかもしれない。さらに、知的生命体への進化も期待したいところだが、水中では電気を使う技術などを発展させるのは難しいため、人類が交信できるような相手を探すことは厳しいだろう。

なお、実際に原始生命が存在しているのか否かを確かめるには、現在の観測技術では容易ではないが、惑星の大気スペクトルを観測することで行う。もし海底に生命がいるのだとしても、大気中にも「バイオシグネチャー」(生命存在指標)となる何らかの物質が放出されている可能性があると思われる。よって、大気スペクトルの観測をすることが重要となり、実際に試みられている。

ちなみに、水の存在を確かめるのも同様で、惑星の大気を通過させる形で赤色矮星から発せられる太陽光のスペクトルを観測できれば、どのような元素や分子があるかなどがわかるので、水の存在も確かめられる。実際、水の可能性が期待される惑星の報告も上がるようになってきている。

期待のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が稼働を開始し、今後も次世代の宇宙望遠鏡の開発や、地上の大型望遠鏡の建設などが進む。2020年代後半から2030年代前半にかけてそれらが観測を開始する予定だ。さらに、すばる望遠鏡などの既存の望遠鏡も新型の観測装置を導入してアップデートを行っている。それらにより、水分子やバイオシグネチャーの検出精度が向上するのは間違いなく、早期に稼動が望まれている。

ちなみに今後、赤色矮星のハビタブルゾーンを公転する地球程度のサイズの系外惑星は、100個ほど発見できるだろうと見積もられている。今回の研究成果が正しければ、それらのうちの2~3個は、液体の水をたたえている可能性があるということになる。

海洋惑星の発見と、そこに地球外生命が棲息するという確証は、思っていた以上に早い時期に得られるのかもしれない。

サイエンスライター:波留久泉(D)

(画像出典元:国立天文台2022年9月30日プレスリリース)